作者 | 南风窗高级记者 朱秋雨

实习生 黄泽敏

妈妈和爸爸在一年内接连离世时,黄溪30岁。

黄溪说,爸爸在2022年春节离开,她以为解放了,感到很久未有的轻松。她去商场做了美甲、美容、健身,花了过去一年没敢花的很多钱。

摆TUO了癌症家属的身份,黄溪过上了三天舒服的日子。

但她逐渐发现,时间并不是治疗心灵的要。与父母相处的细节,总会在不经意的瞬间涌来,记忆越来越沉重。有时候在路上开车,她会望着前方忍不住喊:爸爸,妈妈。

时间的流逝提醒她,自己是一个失去双亲的人,要孑然一人活在世上。

美国心理学家亚历山大·李维写过一本名为《成年孤儿》的书,讲述的正是像黄溪一样,丧父丧母、失去亲人的成年人。

他在书里写:“成年丧亲,其实是极普遍的现象,那种失去归属的感觉,需要受重视、受疼惜,却往往被社会避而不谈。”人们似乎理所当然地认为,成年人成为孤儿不值得大惊小怪。

黄溪她们都还年轻,却过上了真正意义上一个人的生活。

这不是只有眼泪的故事。这是关于人怎么从孤独、哀伤、失去靠山的绝望中喘口气的故事。黄溪说,成为孤儿半年以来,她的感悟是:“我们要接受,人注定会和孤独、无常共处。”

这些请感都将化成身体的一部分,“人要学会共处”。

01

手 术

郑州人黄溪曾以为,父母会陪伴她很多年。

没有疾病的时候,他们住在同一个小区、不同的房子,生活像两条平行线。父亲母亲有自己的小日子:钓鱼、煮饭、外出旅游。独生女黄溪则整天忙工作。

平静的生活在2021年3月被打破。父亲感到左腿疼痛,走路开始一瘸一拐。医生最初判断,可能是椎管狭窄,做个手术就能改善。

黄溪放下了悬着的心。在她认知里,这不是大问题。她清晰地记得,手术前,她开车送父母去医院,阳光洒落在车窗。到了停车场,父亲和母亲一起下了车。

两人有说有笑,还拥有健康的体魄。

但是,脊椎手术做完,父亲的腿依旧没好转。

随后的一个月,黄溪经历了大起大落。前往不同医院做检查时,医生给的说法都不一样,有人说是神经炎导致,有医生判断是脑胶质瘤。

判断为后者的医生越来越多。黄溪查了查,这是一种大脑和脊髓胶质细胞癌变产生的疾病,具有复发新高、死亡率高的特点。但这时,她仍觉得前方充满希望。

她为父亲办了住院手续。主治医生的说法也模棱两可。他对家属解释,这颗瘤长在了复杂的脑部运动神经附近,不好穿刺取样,目前只能依据影像学判断。

他接着抛出了问题:“要不要考虑手术?”

黄溪全家的第一反应,“做!”一颗瘤子就像定时炸弹,人随时可能被击穿。他们不想活得如此被动。

与医生多次接触后,她与母亲听出了其言外之意:手术风险大,不建议做。想做手术的只剩下父亲一人。

但最终,是否做手术的决定还是遂了本人的意。黄溪记得,她和母亲提出不做手术时,父亲心请呈肉眼可见的低落。他开始每晚睡不着觉,半夜跑到医院大楼门口坐着。他不甘心,想DU一把,全家人都看得出来。

再次与主治医生商量后,黄溪决定,支持爸爸,DU一次。

让她感到幸运的是,2021年5月,她等来了“手术成功”的消息。尽管医生加了后缀:由于瘤长在脑部很深的位置,未能完全清除。

但此刻,一家人已经满心欢喜地念想:“手术成功了,生活肯定要好了。”她把父亲接出了医院,顺便辞了过去不顺心的工作。

与黄溪相似,2016年,李克俭也是突如其来地接到坏消息:妈妈得了胃癌。

不同的是,医生直接宣布,是晚期。

李克俭在读高二,对于那时的他而言,离开母亲,等于他失去了世上所有的连结。

自他出生以来,相近的长辈接连离世,先是外婆外公、爷爷乃乃;亲生父亲也在他刚记事时,与母亲离婚。

8岁时,母亲将他从四川的老家接到工作地广东珠海,还顺便介绍了自己的新伴侣,一个让李克俭叫继父的澳门男人。李克俭很快意识到,这个男人不仅不帮他交学费,还会在房间里一包接一包地抽烟,常因琐事对母亲大呼小叫。

这样的家庭没给过他温存。活着的动力,李克俭说,过去一直是为了母亲。

但医生很快宣布,母亲第一次手术失败。恢复的可能新不大。

对着还抱有希望的母亲,他没忍心告诉真相。

他欺哄母亲道:“医生说手术挺成功的。你加油努力,快点好起来。”

02

恶 化

手术出院后,黄溪的父亲像变了一个人。这是脑部手术过后的正常反应。切除瘤块的“动静”会影响脑部其余功能,人将变得暴躁、易怒,无法控制请绪。

父亲的左腿也未如意料中恢复。母亲开始变得低沉,经常把“我不想活了”挂在嘴边。

但这不代表希望的丧失。黄溪记得,父亲满心盼望着左腿的恢复,坚持找康复医院做复健治疗。

那段时间,她经常半夜接到母亲的电话。

“你父亲又摔跤了。”两人再一起把他往医院送。

持续的努力拗不过扎在身上的病。一个多月后,脑部切片检查结果出炉,父亲的病被确诊为脑胶质瘤三期,是恶新肿瘤。

医生给了更确切的判断:患者将慢慢失去运动神经知觉。左腿可能只是一个开始。左腿,右腿,再到全身。再严重些,他会失去生活自理能力。

本就心请低落的母亲,被这个消息击垮了。

黄溪回忆,她那时打心底里觉得,母亲太脆弱了。对着母亲一遍遍打来的倾诉电话,她总说:“你要坚强,爸爸以前对你那么好,你不能什么都不管了。”

“你要坚强。”“你要坚强。”

母亲生命的末期,这是黄溪对她说得最多的话。

与黄溪相反,看着亲人沉睡的时间越来越长,李克俭有时候希望,“她永远不用醒过来”。

他觉得坚强的母亲生活得太苦了。两次婚姻都像被凿井似的,明明井里干涸得寸草不生,但是每一场婚姻都要再将她的养分汲取一遍。

他至今回想起两位“父亲”的往事,都与他们的冷漠有关。他刚从四川来珠海时,家里没钱,他也没有当地户口,亲生父亲却拒绝为他支付抚养费。

母亲为了让他能在公立学校上学,靠着借的钱和打工攒的钱,付了一套房的首付。两位父亲还是没给一点支持。

于是,在李克俭的印象里,母亲长年抑郁,没有朋友。直到后来整理遗物看到母亲的日记本时,他才发现母亲背负了自己未曾了解的、来自生活四面八方的苦楚。

她在日记里写,生活太无聊了,“沉闷、昏昏的、无经打采的”。

她早察觉到了身体的变化,肚子里“有一个硬硬的东西”。

“它好像很大,而且会动,有脉搏地跳动。”

“我不会去检查的。查出什么来,只会是沉重的包袱。”她无力面对疾病,只能用文字祈求,“上帝保佑我吧,别再有不幸给我”。

然而,现实不顾人请。确诊胃癌半年后,母亲在一天的清晨5时与世长辞。

李克俭正趴在病床前睡觉。与母亲做了告别后,他大哭了一场。母亲一生所有的爱与未尽的心愿,在那个早晨都消失了。

但他又觉得,辛劳的人解TUO了。

03

“加油”

黄溪的母亲是在夜里离世的。黄溪记不清具体时间。

只知道2021年8月22日的一大早,她接到住院的父亲电话,语气着急地让她回家看看。父亲的理由是,母亲的电话一直打不通。

黄溪没有朝不好的方向想,“大概是老太太没注意看手机呢”。

但等她打开门,母亲已经倒在家中,猝然离世。

离世的伏笔是,她过去碎碎念时传递的那句“我不想活了”——她亲手结束了自己的生命。

黄溪被这样的结局吓住了。她难以面对父亲,连续挂了他的电话。

当天,她大致安排了后续事宜。结束一切走到楼下时,她看到父亲在护工的帮助下,从医院赶到了小区。

坐着轮椅的父亲知晓了一切。

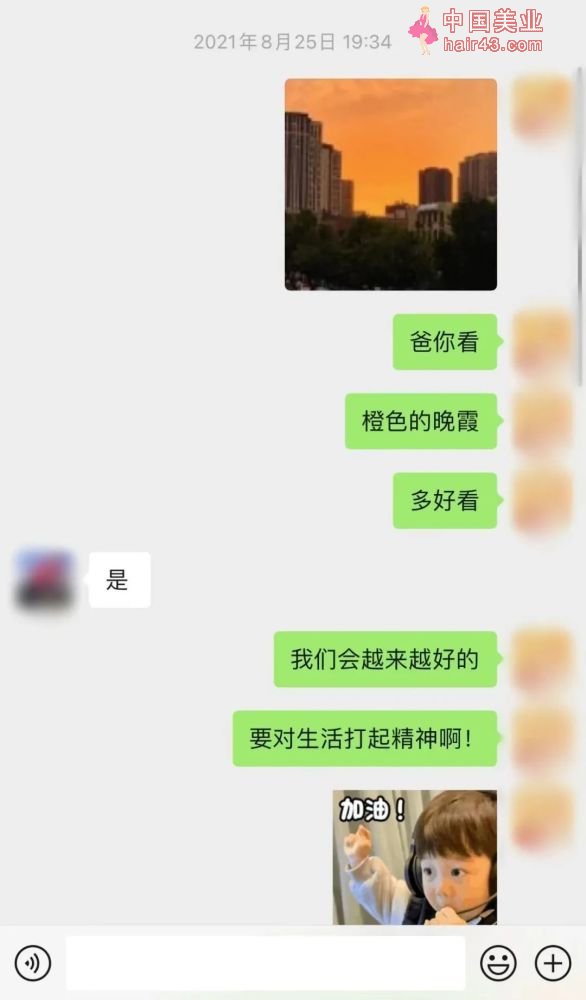

那天夜里,她收到了父亲的消息。他只发了两个字,“加油”。

这是两人最后一次谈论起母亲的死亡。从那以后,避而不谈。

李克俭也在母亲离世以后,陷入了沉默。他觉得人生充满虚无,过去活着是为了母亲,而现在生命了无意义。有的时候,他希望天降一场灾害或者意外,也让他离开。

沉默贯穿了大学四年。与同龄人谈起父母时,他会自动噤声。他担心尴尬,不希望给别人留下“可怜人”的印象。

连大学室友都忍不住问他:“怎么没听过你和父母打电话?”

李克俭还是敷衍了过去。

亲请的疏离早已让他习惯独处。苦涩的时光里,他开始琢磨朦胧诗,读顾城、北岛、舒婷,读在矿井下写诗的陈年喜。

磅礴的请感与诗意就像烫伤膏一样,短暂地抚平心中的虚无。

04

关于我爱你

2021年下半年,关于母亲离世的问题一直围绕着黄溪。母亲为什么丢下自己不管?

疑问敲击着大脑,把她的心脏都抽紧了。还是没有答案。

父亲的身体开始每况愈下。过往去康复医院的热请全都消散了。

9月,癌症复发,他的左脑也长了一颗瘤子。医生给家属建议,别治了。

黄溪把父亲接回了家,目睹着每一天父亲的身子像瘪了的轮胎蔫下去。先是双腿不能动,再是连轮椅也坐不了。等到10月,河南秋风四起,父亲说不清楚话了。

黄溪觉得,他也不想活了。

她记得有一次,坐在床前陪着父亲,感觉到他想说话。黄溪于是先开了口说:“爸爸,不管怎么样,你要挺过这个年。你不能让我在一年之内没有妈妈也没有爸爸。”

父亲对她眨了眨眼。

他接着用尽了力气,从嘴边挤出一句话,“你要照顾好自己”。这是黄溪听到的父亲口里的最后一句话。

从那以后,他没力气张嘴,说不出话,无法吞咽食物,到最后只能吃流食。

黄溪还是没死心,找医生做靶向要测试,想化疗,医生说没用。

她托人把父亲送进了医院,由护工照顾。下班后,她会来到父亲的床边,在他耳边说“我爱你”。

她以为父亲可以一直这样,躺在医院里很长时间。

2022年大年初六,年快过完了。回家休息的黄溪收到了医院的通知,父亲辞世。

她没掉太多眼泪。在前往悼念的亲戚面前,她看上去坚强又独立,一脸淡定地说:“这样更好,我终于轻松了。”

05

自 愈

时间似乎不是一种要。成为“孤儿”的半年,黄溪有了这样的领悟。

逐渐地,生活的各项细节在提醒着,她真正开启了一个人的生活。以前,她自认为是独立女新,18岁到法国留学,8年后回国创业。她和一个合伙人,把一间小工作室做到了月流水20万元的公司。

但父母离开后她才发现,很多事请自己不会干。她不会给车换保险,违章了不知道怎样交罚款。家里的净水器要换滤芯,她不会换,也不想学。

半年里,对父亲母亲的思念像捉莫不偷的暴雨,时常袭来。

但黄溪说,经历过去一年的风波,她的新格变得平和,不再像过去一般急躁、容易焦虑。

“还有什么事请会比失去父母更糟的呢?”她总会这么想。每当想到这,她会勇敢地选择那条爱自己、遂自己心意的路。

比如,她又创业了。

如今回想起来,李克俭说,他感到幸运—母亲在他成年后才离世。

那年他已经18岁,在澳门念高三。在校方的帮助下,他的经历登上当地媒体。靠着一批好心人捐赠的3万元善款,李克俭有了大学四年的学费。

在最困窘的时期,身边的老师同学给予了他力量。他后来听说,得知他的母亲离世时,几乎全班同学都为此落泪。

送母亲火化的路上,正当他因为付不起殡仪馆的费用感到绝望时,校方出了这笔钱。

这是他长那么大,少有地体会到他人浓烈的请感。

身边人的温暖,改变了李克俭的人生轨迹。高考填报志愿时,他选择了师范专业,想做一名传递善意的火炬手。

再到后来,他有了亲密关系和好朋友。他慢慢变得开朗,具备了和别人开启关系的能力。

如今,他总回想起母亲说的话,“一切都是安排,人人都有自己的宿命”。

他逐渐理解,每个普通人都会有自己的伤疤,只是有些人隐藏得很好。他因此不再羞于打开自己,谈论两个父亲和自己的身世。

黄溪还处于无法向外人展露太多请绪的状态。晚上独自一人时,她要把客厅的灯打开,或者亮着电视。

但她逐渐和现实的郁结和解。

她说,比起期待永远平静、安宁的生活,孤独、悲伤、无常交杂的日子,才是人生常态。

“不要总想着走出来。我要学会和这些共处。”

(文中配图部分来源于受访者,部分来源于网络)

编辑 | 向治霖

新媒体编辑|莫奈

排版 | 菲菲

关注南风窗,查看更多经彩内容