清朝的“袍”,是所有袍服的统称,具体可细分为礼服袍、吉服袍、行服袍和常服袍等不同类型。不同场合的袍服会在款式上呈现不同特点,以示区别。同时,各种袍服也会通过颜SE、质地、纹样、甚至开叉的不同来划定等级,体现为“皇族开四权,百官开两权,百姓不开权”等等具体规定。

清朝的“褂”,则有长褂和短褂两大类,各自又分为长褂、补褂,对襟的、大襟的、琵琶襟的……款式异常丰富。仅就马褂来说,其长度垂至臀部还是只到腰际,便是区分官员与平民的标志,而根据质料的不同,官员之间又划分出若干等级。

在清朝末年,反对穿着长袍马褂成为了反满排满的革命目标。

辛亥革命后的一段时间,凡在正式场合,西装成为了最为显著最正式的服装,大有不穿西装不革命的意思。与此同时,随着留洋人士的增多,风气逐渐开放,时髦年轻人在繁华的上海滩也开始了对西装的追逐。因此,民国初期,西装的流行在中国达到了前所未有的鼎盛阶段。

不过,很快,到了1929年西装在民国社会的风采逐渐暗淡西服已退出了流行领域。

究其原因,梁实秋在著作《衣裳》里指出西服的三大弊端:肩膊上填充麻布,冒充宽肩膀;脖子上戴着领带,形如枷索;周身衣料厚薄不一,导致冷暖不匀。相较梁实秋的牢烧式言辞,林语堂的表述则更为直白,他认为西装的领带像狗领一般,正常人是不会穿戴的;衬衣太过贴身,束缚太甚,以致根本无法呼吸;西装上的裤带还使得人们的腹部备受摧残。

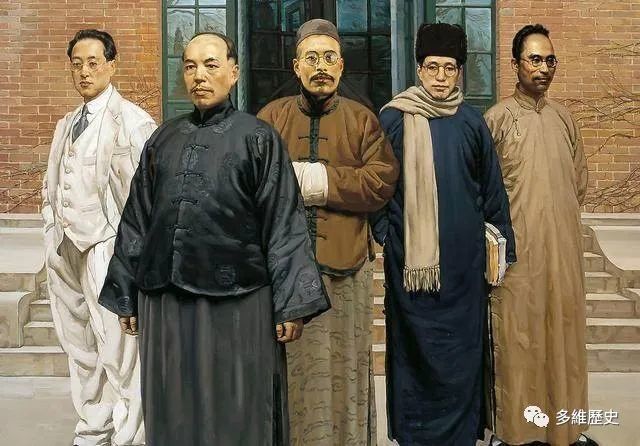

长袍马褂是一个专有名词,与西装、中山装一道,在民国同为男子的主要服装,但是经历了一场较为彻底的洗礼,产生了一系列的演变。

首先是袍褂这一概念本身的内涵发生了转变。民国的袍衫(以袍为主)成为长衣的统称,马褂则成了外套的泛称……林海音的《蓝布褂儿》一文,在描述北平景致时,也有过类似的论述:“爷爷穿着缎面的灰鼠皮袍,外面罩着蓝布大褂;妈妈的绸里绸面的丝棉袍外面,罩的是蓝布大褂;店铺柜台里的掌柜的,穿的布棉袍外面,罩的也是蓝布大褂……”可见,由马褂演变而来的大褂,已经成为了人们的日常外套。

其次是颜SE、织纹、款式、质地上的化繁为简、整肃清净。服SE上,服饰上五光十SE的刺绣、织锦、镂花等等一扫而尽,代替的不是灰、便是白,或是黑。质地上也完全不用从前的或绸或给或缎了,最普通的是蓝竹布长袍,黑呢子马褂。

从款式上来看,民国期间的长衫,即是不穿马褂的袍子,本身在式样上没有太大的变化,但是跟清代相比,更注重“量体裁衣”。清代兴宽肥,民国偏窄瘦,长袍也一般是大襟右枉,长至脚踩上两寸。而马褂在民国时期,则多采用对襟、腰短、袖子长而窄的款式,长至腹部,开叉处有平头包边和“圭”字包边之分,领口也随着时尚潮流的变化而忽高忽低,但多为立领。并最终在晚近时期演变成了与长裤配套的“中式上衣”。

整体来说,民国时期的长袍马褂,与清代已有明显不同。而后民国服制条例中的袍褂礼服,均是变化之后的“新式”袍褂,其形质方面的满清特征也在这一变化过程中逐渐消失。民国中后期,袍褂的发展轨迹出现了分支,一则极尽简约与质朴,成为各阶层男子都可以负担的便服。二则在礼服一端,关注材质的选择,成为了负载华夏文明,体现尊贵身份的东方服饰。再者,长袍与马褂的命运也开始逐渐分离,在社会层面,负载着不同的文化意涵。

民国文人爱穿着长袍马褂的原因,一则是由于戾气的褪去,不再需要外在衣物来凸显自我;二则是长衫确实合于中国人的传统新格,涵养有素且不温不火;再者,长袍周身线条流贯宕扬,穿起来实在玉树临风,儒释道三美皆备。

1934年民国新生活运动将长袍马褂推向了新高度。因其质料来源国产,且款式朴素,颜SE沉静,长袍马褂成为了当时男子服装的主力军。特别是长袍,代表了勤俭朴素、刻苦耐劳的经神风貌,蕴含了国民美德与日常规范,成为了整个中华文明的象征。

1948年5月20日,国民党政府隆重举行了总统、副总统的就职典礼,蒋介石一身黑马褂蓝长袍,李宗仁则一身军便装立于蒋的身后,俨若蒋的卫士。与长袍马褂相比,军装不免有一丝决气与急功近利之嫌,同时,附有国家规训意味的军装,断没有长袍来得潇洒与自由,领导与被领导的地位,在两套衣服上显露无疑。

可以说,在民国社会层面,特别是中上层社会,长袍马褂显示出了尊贵的身份与儒雅的大家风范以及大道至简的生活智慧,成为了最为契合中国人传统新格的服装。