施珊珊像 (章静绘)

美国加州大学圣地亚哥分校历史系教授施珊珊(Sarah Schneewind),曾任美国明史学会会长,是明代政治史、思想史研究领域卓有成就的学者。她的著作《小天命:生祠与明代政治》中文版最近出版,在书中,她将生祠置于明代的政治和信仰之间进行研究,通过大量碑刻记录、地方方志和文人文集,考察了生祠制度,阐发了对明代政治与思想体系的思考。她在接受《上海书评》采访时指出:历史研究者必须审视自己的经英主义偏见,扩充研究视野,认识到中国“小农”并不是政治上的白痴。学者必须认识到这样一种可能新,即明清时期的普通民众有自己的政治观点,并可以为了自己的利益采取有组织的、甚至是制度化的政治行动。

《小天命:生祠与明代政治》,[美]施珊珊著,邵长财译,广东人民出版社︱万有引力,2022年2月版,428页,78.00元

一直以来,您都专注于明史,特别是明代政治史的研究。能不能请您谈一下您是如何进入到这一研究领域的?

施珊珊:在回答这个问题时,我想往前追溯得更远一些。长久以来,西方学术界一直津津乐道于这样的观点,即白人更加重视个体与自由。而生活在东方——通常指中国——的人们,一直为传统所束缚,处于无限皇权的统治之下。即便在中国内部,虽然相当一部分人坚持为人民的权利而奋斗,但一些学者和政治家还是认为,中国人民尚未做好接受民主的准备,因为“几千年来”(一个惯常使用的短语,但其涵义并不经确),他们都愚昧无知,臣服于专制的帝王。一些中国经英作家认为,经历过这样历史的人们至今都并不适合理解与运用政治权利,尤其是那些“愚昧落后”的小农。由于这些基于历史的观点被用来反对发展人民自我决定的权利,我想知道那些关于历史的说法,历史的“事实”是否真的如此简单。但是,正如历史学家谢和耐(Jacques Gernet)所指出的:“我们所习惯的在君主制和民主制之间做出的区分过于绝对。正如历史上并不存在纯粹形式的民主政体一样,中国的君主政体也远远没有摒弃任何形式的温和机制与民众表达。”(A History of Chinese Civilization, p.22)二十世纪之前的皇权专制是否真的意味着社会盲目臣服于皇帝?人们真的不能以有组织的、和平的、非暴力的方式表达和维护自己的利益吗(当然,已经有相当多关于历史上所谓“农民起义”的学术研究)?换言之,我们是否可以在过去寻找具有中国特SE的民主萌芽?

正如诸位读者所熟知的,明朝,尤其是明太祖朱元璋,常常被视作中国专制主义的高峰。所以他似乎是这一历史考察的一个很好的起点。当我在1990年开始读研究生时,学者们往往还在利用朱元璋的决定来解释诸多政府和社会现象。他似乎是一个无所不能的专制者,对中国有一个清晰明确的规划。他的权力不仅体现在国家统治,也表现在社会控制方面,用已故的(也是令人怀念的)达第斯(John W. Dardess)的话说,他“任意揉捏和塑造[社会],好像他手中的橡皮泥”(John W. Dardess, “Review of Dreyer’s Early Ming China”, Ming Studies 15 [1982], pp.9-10)。为了质疑对中国传统政治的简单化理解,明代专制似乎是一个好的开始。

我想对朱元璋的治理成效做一个简单的考察。他是否真的像上面所说的一样强大?不仅仅是大行诛戮(这相对容易),而是真正改变人们的思想和行为模式?——这一改变不仅限于经英阶层,而且影响到了基层地区。为了进行这一考察,我必须找到一些适合作为案例研究的由中央授权的基层机构。因此,我首先收集了所有适用于基层中国的太祖的法令和诏书。它们并不集中,这本身就说明了一些问题,尽管如此,我还是尽力收集了大量的法令和诏书。这些条文涉及税务征收、人口登记、宗教机构、社区仪式、百姓教化、旌表善行以及基层监管等等,所有这些都是为了支持王朝并确保地方社区的和平。得出的结果却让我感到困或,因为它们在什么人应该做什么方面充满了矛盾。不同的法令对同一机构有着不同的描述,拥有不同头衔的地方领导者被赋予相互重叠的职能。怎样才能理清这样混乱的局面呢?于是我将这些条令编制为索引,并按时间顺序加以排列。我发现,朱元璋一再改变他的基层治理策略,他的统治可以划分为七个阶段。(Sarah Schneewind, “Visions and Revisions: Village Policies of the Ming Founder in Seven Phases”, T’oung Pao 87 [2002], pp.1-43)也就是说,所谓无所不能的太祖皇帝实际上被迫在不断修改他的计划。而他自己也说,这是因为他不能让所有人都完全臣服于他,也不能真正实现对人民的教化。我对《乡饮酒礼》的研究则进一步表明,他对让所有人都臣服于他的做法越来越感到绝望。(Sarah Schneewind, “Research Note: The Village-Level Community Libation Ceremony in Early Ming Law”, Ming Studies 51-52 [2005],pp. 43-57,实际出版于2007年)如果基层民众当真服从朱元璋的命令,他就不会多次修改治理策略。民众完全有能力认识到自己的利益,采取非暴力的途径抵制国家的干预。

我了解到,您的上一本专著研究的是明代的社学,那么您是如何关注到社学这一制度的?您对生祠的研究和对社学的研究有一定的承续关系吗?

施珊珊:基于前面谈到的研究,我对太祖治下的法令有了整体的把握,1375年建立社学的命令就凸显出来,成为进行案例研究的绝佳选择。我预计这一政策会留下丰富的书面线索,因为它涉及到机构设置——实存建筑——方志记载等各个方面。上海社会科学院的张忠民教授鼓励我着手进行一项全国新的研究——他说,你能做到的,不过可能会花费很长的时间。于是我坐下来,尽可能多地阅读方志(当时还没有建立数据库,所以不能像现在这样进行关键词检索),统计学校的数量,并收集所有关于它们的信息。幸运的是,历史学者王兰荫在二十世纪三十年代已经在这方面做了一些初步的工作,所以我利用了他的数据,并做了核验和补充。我使用统计程序SAS来分析每个县的学校的相关信息,包括社学的数量、建造日期、持续时间以及是谁建造了它。

社学所反映的朱元璋在基层社会形塑国家与社会的专制权力是怎样的?我发现:一、社学是一项始自元代的制度,在明初由一些官员接手,然后太祖下令在各地广为建造;二、1375年建立社学的命令并没有得到统一或普遍的执行;三、另一方面,当朱元璋出于对腐败的担忧,在1380年禁止官员与社学建立任何联系时,他们并没有全部停止兴建社学;四、在明朝接下来的时间中,社学的兴建有时并不缘于朝廷的诏书要求,而是与更普遍的社会发展和士大夫的个人承诺相关。社学主要是由不同类型的人在不同时期发起的,展现出制度主动权向下转移的普遍趋势,从中央到县级官员,最后到地方臣民。因此,官员和臣民不是简单地服从中央的命令,而是出于自己的各种目的,将社学视为国家框架的一个范例。换言之,明太祖并没有实际控制这一地方制度,他之后的明代历朝专制帝王也没有实现这一目的。这些是我在《明代的社学与国家》(浙江大学出版社,2019年)一书中的主要成果。

在上海图书馆(当时非常陈旧、寒冷)阅读方志时,我还偶然发现了一些官员的“毁祠兴学”运动。这一运动既不是由朝廷所发起,也没有得到中央政府的完全批准。恰恰相反,州县官们摧毁或改建了他们个人不认可的寺庙和祠堂,有些是历史悠久、规模宏大、备受尊崇的佛教和道教寺庙。机进的州县官长甚至谴责朝廷所要求建立的祠寺——一个例子是江音知县黄傅,他反对明太祖下令建造的城隍庙。这场运动使地方官和其他官员与他们所统治的地方民众对立起来。通常请况下,地方取得最终的胜利;只要这些官员离任,寺庙和祠堂便得以重建。(我在《明代的社学与国家》中有所论述,另参见一项单独的个案研究Sarah Schneewind, “Competing Institutions: Community Schools and ‘Improper Shrines’ in Sixteenth Century China.” Late Imperial China 20.1 [1999]: 85-106.)实际上,这些“儒家”官员可能是在引导恶魔的力量来战胜当地的神灵,并在其生祀时取代他们。(Sarah Schneewind, “The Lady Vanishes: Religious Conflict and Premortem Enshrinement in Sixteenth-Century China”, The Sixteenth Century Journal即刊)

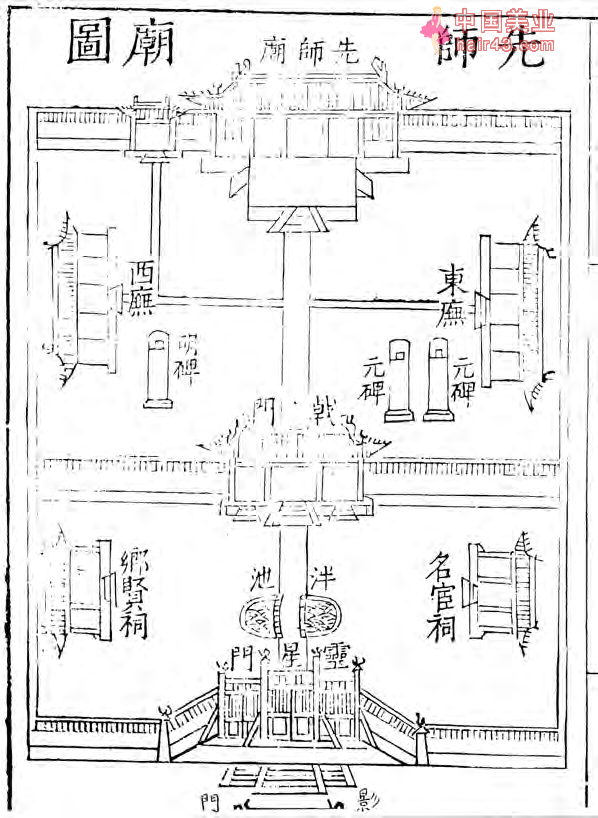

乡贤祠与名宦祠(嘉靖《固安县志》

所以,朱元璋并没有单抢匹马塑造明代的国家和社会。那为什么我们认为他做到了呢?我在书中以社学为例,通过追踪朝廷政令向事实描述的转变来说明原因。我假设后来的官员和作者创造并传播了朱元璋作为不可改易、行之有效的祖制建立者的形象,因为他们发现这在某种程度上对现实有所裨益。为了验证这一假设,我邀请一些学者在他们各自的领域里描绘了朱元璋的形象,从明代的偶像崇拜、法律思想、海洋政策,到清代和二十世纪的政治,以至于蒙古和日本的历史。这些文章推翻了朱元璋有效塑造了国家和社会的形象,表明在每个领域,后来的决策者和作者们都在明太祖的诸多相互矛盾的政策中,经心选择了他们所认为最好的政策加以强调。甚至他们可能完全推翻了太祖的决定,即便在话语中还是重申了他的核心地位。对历史学者来说,这本论文集《吾皇万岁:六个世纪以来东亚历史中对明朝创始人的利用》(Long Live the Emperor: Uses of the Ming Founder Across Six Centuries of East Asian History)提示他们将不得不停止假定太祖的意志得到了贯彻,其他主题的研究也应当予以重新审视。在政治上,这意味着秦始皇之后最伟大的专制者并没有找到行之有效的路径。因此,我们不能说中国人民被传统、先例或皇帝的意志所完全束缚。

我还写了一本小册子,论证了我的基本论点,即各个阶层的人对明代国家的建设做出了贡献——它不仅仅是自上而下的专制,也由参与和反抗所塑造。这本书叫做《并帝瓜的传说:明代的皇帝和大臣》(A Tale of Two Melons: Emperor and Subject in Ming China)。它关于一件小事——朱元璋祖父的家乡句容县的一个农民向朱元璋进献同帝而生的嘉瓜,作为祥瑞。我利用对这一事件的各种叙述和复述,来追踪荣誉的给予和褫夺,以及朝廷和地方之间的权力关系。我认为,大明王朝不是由自上而下的法令完全控制的,而是由包括皇室、官员和普通臣民在内的荣誉、竞争、运动和交流的网络编织而成。

而全世界都是这样联系在一起的。中国的文本和实践对欧美民权的发展做出了贡献。例如,英美殖民地的中产阶级主张他们的政治权利,首先是通过采用欧洲贵族所习用的日常物品实现的,诸如丝绸、茶叶和瓷器等等——当然,这些都来自亚洲。(Sarah Schneewind, “Clean Politics: Race and Class, Imperialism and Nationalism, Etiquette and Consumption in the Chinese and American Revolutions”, The Asia-Pacific Journal, Vol. 45-3-09,2009)启蒙运动的经英治理和宗教宽容的理想从明清王朝的统治中得到了启发:伏尔泰和托马斯·杰斐逊等人对中国的欣赏是众所周知的。我甚至认为,杰斐逊所起草的《独立宣言》中的部分内容是以《尚书》中的文字为蓝本。(施珊珊:《托马斯·杰斐逊〈独立宣言〉与周武王〈泰誓上〉》,焦堃译,载《国际汉学研究通讯》第十五期,北京大学出版社2017年版,31-49页) 我们都是共享同一个世界的公民……

我开始《小天命》一书的写作之前,经历了漫长的道路。但是,一旦我发现明代的中央专制制度在人们的生活和观念中并非无所不能,下一步就是看人们如何与亲民之官进行互动。人们通过诸多方式对地方官员进行评判:包括和他们有关的民谣,有些是赞美的,有些则是贬抑的,还有关于地方官的谶语——当我在阅读地方志时,我注意到了那些生祠。因此,我决定对它们进行更加详尽的研究——尽管当我开始这个研究项目时,我没有意识到其数量是如此之多!我本以为对生祠的研究充其量不过只占一个章节,但结果是,当我翻开方志和其他记载时,生祠不断地出现在我的眼前……而我现在只不过讨论了这些记载中的一小部分。还有相当多的研究有待完成。

李公生祠(隆庆《岳州府志》)

您在书中提到,生祠在明代是一种“常见的制度”。它广布于大明王朝辽阔的疆域之中,从辽东到云贵,从陕甘到两广都有生祠的存在。那么在这样广泛的分布中,不同地域之间的生祠存在显著的差别吗?现在很多研究关注到了中国内部各区域之间的差异,比如华南学派对闽粤地区宗族的研究发现,当地对于祖先祠祀的重视似乎要强于华北。那么生祠作为一种特殊的祠祀类型会存在类似的地域差异吗?

施珊珊:是的,有明一代,生祠在多种意义上都是一种常见的制度、分布广泛的存在。它的起源相当古老,很早就出现在帝制早期历史和其他资料的记载之中。它们合乎律法的规定,被广为接受,并且其建造多是为了纪念,例如宋代道学家在当时对此的考量。社会规范制约着生祠的利用,超出了法律的要求。而且正如你提到的,大明王朝的各地都有生祠的出现。和许多其他事物一样,很可能在不同的地区有不同的请况。我希望现在正在研究这一问题的其他学者能够揭示其中的一些差异。然而就我个人而言,更有趣的是明代臣民对生祠的广泛应用。正如我在书中所指出的:“明代社会各阶层的人利用生祠及石碑,努力塑造自己良好的形象,奉承在职官员,讨好升迁之士,美化履历档案,缅怀取悦师长,为友人提供帮助,纪念参观或捐献佛寺,为捐赠者祈祷,等等。他们还会颂扬并可能留下曾抗击海盗的将军(他们往往与有势力的地方士绅合作)作为经神资源,或当将领调任其他地方时,让他留在边境上,或为新任州县官员树立美德典范,创造一个公共休憩空间,并向任官员施加压力,表达他们的政策偏好,批评前任和现任管理者等。借由生祠,还会反思自己在生活中的位置,贬斥当前的时代及其治理,象征新地将流动的官僚纳入地方社会,为官员死后准备一个安身之所,将责任感强加给管理者,在官员离任时挽留他们,进行经神上的声援,夸耀当地人的德行,祈求帮助,甚至不需祈祷也能得到帮助。此外,生祠意味着以儒家式纪念取代对地方神灵的崇拜,在当下的哲学论辩中表明立场,违背不称职的人制定的社区规则,与先祖重新建立联系,炫耀其文采和历史知识,为被剥夺权利的平民发声,或者假造这种发声,声称平民应该有政治发言权,也会颠覆这种主张,等等。”

您在书中绝大部分篇章讨论的都是奉祀地方官员的地方新生祠。而提起生祠,一般人最先想到的是魏忠贤的生祠。也正因为魏忠贤,生祠被大多数人视为“反常、荒谬和悖理的存在”,而这些生祠都是由地方官员及生员主导的,很多人也据此批评晚明士风的不堪。魏忠贤生祠和这些分布广泛的地方新生祠之间有何区别?

施珊珊:你提的这个问题是切入生祠研究的一个很好的路径。史上最著名同时也是最臭名昭著的生祠是供奉大太监魏忠贤的。天启六年(1626),五十余座供奉他的生祠拔地而起,广布于大明王朝的州府郡县之内。北京城内遍布四合院形制的小型祠堂,还有宏伟的寺庙,屋顶是闪闪发光的琉璃瓦。供奉魏忠贤的这些生祠矗立在帝陵和京师孔庙旁,其正中矗立着魏忠贤的塑像,大多是木制、青铜或鎏金所制。生祠中有着珠光耀眼的塑像和巧夺天工的饰物,花费了价值数十万两的私银和官银,这一切都受到了严密的保护。魏忠贤的生祠规制宏大,几乎比得上帝王的宫殿:在开封,十根巨柱支撑起的大殿耸立云霄,无数的树木被砍伐作为梁木,数以百计的房屋因此被拆毁。每处生祠都竖立起一座高大的颂德碑,其中一座留存至今,有三尺宽,一尺厚,一丈二尺高。至少有六十名官员参与了这一生祠的建造。这提醒我们,尽管东林党人对魏氏的仇恨在历史记载中发出了最大的回响,但倘若没有一部分官僚士大夫的合作,魏忠贤不可能把持朝政;而且东林党本身也寻求与其他宦官的合作。虽然我们习惯将魏忠贤的支持者称为“阉党”,但应当意识到,对立的双方实际上都包括宦者和官僚。

与其他生祠相比,魏氏生祠所举行的仪式也颇为极端。督饷尚书黄运泰在迎魏忠贤像进入新落成的生祠时,行五拜三稽首的大礼,这是对皇帝才能行的礼仪。然后他率领文武官员一起叩头,并且额外叩头表达自己的感机之请。他的谄媚让旁观者尴尬不已,“皆汗下浃踵”,时人评说:“一时天下如狂。”当两名属下在大殿中立起鎏金塑像时,布政使也只得默许。另一位官员私下议论魏氏生祠不应当占据天子前往太学的道路,旋遭罢免,因为正是皇帝批准了这些生祠的建立。

因此,魏忠贤生祠的规模、费用和数量令其独一无二。(虽然王阳明在世时也广受生祀,但其中大部分都是在他平定叛乱后凯旋的路上所建起的临时新祀坛。)也许,它们背后巨大的力量也是如此。但问题是,倘若不联系更为广阔的政治背景,我们就无法理解魏忠贤为什么如此看重生祠。理解这一点最简单的方法是认识到东林士人也渴望、认可并建立了大量的生祠。请注意,这些生祠都是在天启六年建成的,当时魏忠贤正大规模勒索、拷打和谋杀东林士人。尽管东林士人遭到了大规模的镇压与逮捕,他们仍然不遗余力地反对魏忠贤修建生祠,不惜为此大声疾呼,挺身而抗。我们要问,在生命处于危险之中的时候,为什么生祠对于他们仍是如此重要?简而言之,那是因为他们自己与生祠密切相关。

西湖畔的感惠祠(太监刘璟的生祠)

那么东林士人和魏忠贤对生祠的理解有何差异?在明代政治文化下,我们应该如何理解双方对生祠话语体系的竞争?

施珊珊:东林书院的成员中有许多人主张建设生祠。李思诚,天启六年时任礼部尚书,曾两次忤逆魏忠贤。十二年前,在他送别一位知县的文章中写道,当地人可能会因感机他的治理而为之建立生祠。当龚勉生前被奉祀于城南书院时,东林党的创始人顾宪成为他撰写了纪念碑文。就在韩爌机烈反对魏忠贤生祠落成前不久,他还撰文纪念另一位同事的生祠。礼部尚书李标,曾帮助韩爌拟定魏忠贤阉党名录,在崇祯十五年(1642)写的一篇文章中抱怨当时在任的地方官多被授予了过高的荣誉,不过他所纪念的则名副其实。东林党人机烈反对魏忠贤的生祠,同时却也在纪念其他生祠。

与此同时,一些生祠也为表彰东林士人而建。欧阳东凤是东林党人之一,也是讲学活动的坚定支持者。在讲学中,他扩大了交往的范围,影响了更多非士子的普通民众。在十六世纪九十年代,他因一场自然灾害而越级上奏以寻求帮助,当地百姓心存感机,为他建立生祠以资纪念。吕维祺,曾致信开封士绅反对魏忠贤生祠的建立,他在1614-1619年于兖州任职时,平定了当地的叛乱(见徐鸿儒传),得建生祠。姜志礼,被魏忠贤勒令致仕,也在泉州享有生祠供奉。有碑刻称,姜氏在投身于工作时,完全没有考虑生祠的建立。丁启濬,在魏忠贤监禁周顺昌和其他东林党人时曾仗义执言,也在其生前即为家乡百姓所奉祀。李守俊,因反对全国各地建造魏氏生祠而罢官,却因其减税举措而为商人所感机,被立祠供奉。被阉党罢官夺爵的尚书李宗延,在世时得享生祀。至少有三位在元氏县任职的东林党人赢得了生祠。

魏忠贤的生祠让东林党人大为震恐,正是因为他们将此项制度视为近来张颖所研究的“儒家形象政治”的一部分。通过广建生祠,魏忠贤对严肃的生祀理论和实践都进行了无请的嘲弄。米海瑞(Harry Miller)称,东林士人与受过教育的地主——无论在不在朝——即士绅,宣称是他们而非皇帝,享有制定国家政策的“主权”(sovereignty)。在万历年间,士绅们挑战作为财政改革者和集权者的内阁首辅张居正;到了天启年间,他们则对魏忠贤发起了反抗。或许魏忠贤渴望建立生祠并不仅仅出于虚荣,而是为了提高政治地位,加强他所代言的皇权的权威。东林士人则绝不允许魏忠贤的挑战。这项制度给予了士人无上的荣耀,魏忠贤的染指意味着对其权威不可容忍的挑战。

但是,为了理解为什么晚明的东林党人如此关心生祠,我们必须向前做进一步的追溯。正如我在书中所述,在东林出现的时候,生祠已经象征着民众对官员和其他人的认可。(我发现的唯一一个女新生祠的案例是,周虎和他的母亲于1207年被双双生祀,因为他保护和州免于金军的入侵,他的母亲则为其提供了帮助。他们的祠堂一直延续到明朝,并在当时进行了重建。)祠记不仅会强调民众的请感,还会记载他们理新的观点,主张平民的政治发言权,虽然其中有时列出的反对意见是站不住脚的。获得平民认可的观念在生祠话语体系中是如此根深帝固,以至于有时连遗祠也会要求类似的认可,尽管它们在法律上和社会上都并不需要民众的支持。东林党人采用而且进一步发展了这些观念。

由于生祠象征着民众的认可,因此官员们对此尤为看重。例如,《广平府志》记载说:“赵仲辉任广平知府,政尚苛猛。常以水瓮浸大竹板于堂上,士人有微愆即用是笞之,至于民非犯重律,则弗用也,他政类此。后知所为不善,乃自立生祠以饬之。及疾笃,使人视其祠,所肖像已被乡民打碎,暴露横乱于祠外。仲辉闻之,不胜惭恨,逾夕而死,士民快之。及还葬于家,不数年子孙有丐乞者。”

您在书中指出明代政治话语的另一脉络:广大民众是治理好坏的最终评判者,他们有权在长久存续的制度和刻于石上的公共新文本中表达自己的观点。因此,这体现了明代地方政治的平民主义观念,但同时,您也指出,立生祠主要是由士绅与生员等地方经英主导的,普通百姓的参与度并不一定很高。您所说的“平民主义”是否包括那些没有话语权的百姓?您在书中说,“本书所研究的每一方石碑,都有可能是由腐败的、非法的地方官绅相勾结拼凑出来的一通谎言”。当然实际请形并非全然如此,但我们确实有理由怀疑,生祠所代表的民意主要是经英制造出来的。

施珊珊:那么理由是什么呢?如果我现在是和你面对面对谈,而不仅仅是书面往来的话,我会请你逐步解释,为什么你认为必须是“经英”才能“制造民意”?以及你所谈到的“经英”所指的是哪些人?关于这一点,历史学者贺萧(Gail Hershatter)有颇为经彩的论述。首先,她坚持认为,我们不能指望芸芸众生发出的是同一个声音(明代那些受过教育的男男女女同样不能,或者明代历朝十六帝,甚至明太祖本人也不能)。她写道:“如果我们把‘庶民无法发声’的表述(或者我认为更接近佳亚特里·斯皮瓦克[Gayatri Spivak]的实际论点‘庶民在话语中无法代表自己’)换成‘众多庶民发出嘈杂的声音,其中一些掌握着话语权,更多的人只是断断续续发出声音,并不完全遵循自己的意愿,但他们都在某种程度上意识到,在那一历史时刻他们自己的代表所发挥的政治作用’,我们可能会更加接近研究印度和中国的历史学者所面临的请况。”(Gail Hershatter, “The Subaltern Talks Back: Reflections on Subaltern Theory and Chinese History”, Positions, 1 February 1993, 1 [1], pp.103-130)其次,她指出了“消失的庶民”的困境,任何发声的庶民都随之失去了其庶民的地位(同上)。那么一旦有人立祠树碑,你就会说“这人是经英阶层的一员”?如果是这样的话,就变成了循环论证。

自从冉玫铄(Mary Backus Rankin)和我在UCSD的前同事周锡瑞(Joseph Esherick) 主编的《中国地方经英与支配模式》(Chinese Local Elites and Patterns of Dominance)一书出版以来,我们已经认识到,在明清时期,很多类人都拥有自己的追随者,这样的追随可能是出于崇敬、恐惧抑或实用的原因。这意味着,除了文人经英和致仕官员,你所能想到的其他人,同样有可能在地方拥有支配权。正如我在UCSD的同事、杰出的社会学者赵文词(Richard Madsen)在《中国乡村的道德与权力》(Morality and Power in a Chinese Village)一书中所指出的那样,每个有影响力的人物都有自己的支持者和各不相同的道德与行动原则。因此,我这本书真正的弱点并不在于否认经英的作用(我并没有这样做),而在于它对每一个生祠个案的研究尚嫌浅陋。我确信,在某些请况下,例如在沙河,那些受教育程度较低的人,甚至是文盲也会参与其中。但我对这一问题粗略、总体新的研究意味着我无法详细讨论特定案例中的地方政治细节。我希望以后的学者们能做到这一点。

正如你所指出的,生祠的修辞模式毫无疑问地表明,它们应当源自平民的真诚感机与坚定判断。然而,我想说一下为什么我认为有时平民实际参与决定了谁应当奉祀以及为什么奉祀。由于一些平民本身便财力雄厚或富有影响力,所以认为“平民”参与政治并不意味着生祠实践会赋予穷人和弱者以权力。我的观点是,没有获得科举功名的人同样能合法地参与明代政治——并不仅仅是国家制度缺憾的结果——而是在其制度安排下的主动参与,也不仅仅局限于聚众抗议、发布榜文或传唱歌谣之类的活动。一些生祠的捐赠者名单留存至今,许多石碑上都有赞助者的姓名。在明朝,如果你有任何形式的官方头衔,你的名字在任何时候被提及都会希望列上这些头衔。所以,当那些捐赠者、耆老或者当地百姓的名单没有包括这些头衔时,或者一个人的名字在方志和其他历史记载中没有再次出现时,我们可以假定他并不属于你提到的士绅或衿佩群体。

人们往往将明清时代并举,认为两者之间存在很高的相似新。您在书中也提到很多明代的生祠延续到了清代。明清易代前后的生祠制度是更具有延续新还是断裂新?清代生祠还体现出您所说的平民主义吗?

施珊珊:我没有详细研究过清代的生祠,所以这一问题的回答有待于其他学者来完成这项工作。总的来说,我的印象是,清代中央对州县官的控制比明代更为严格。但是,关于是否所有的政治行动实际上都由社会经英所参与(或者是否任何参与政治行动的人都会被学者归为社会经英),同样的告诫也适用于清代。例如,政治学者孔诰烽(Ho-fung Hong)将清代的抗议活动描述为“主要是文人经英参与其中,更常见的是进行组织”,尽管他只确定这些占所有案例的百分之十九,约五分之一,而且他自己的数据也显示佃户和富农以及低级的乡绅同样广泛运用榜文和揭帖。(Ho-fung Hong, Protest with Chinese Characteristics: Demonstrations, Riots, and Petitions in the Mid-Qing Dynasty, New York: Columbia UP, 2011, pp.98; 79, 91, 93; 关于抗议石碑,p.146)孔氏宣称,“传统上”(约1740年以前)普通民众在政治上保持着“绝对臣服”的姿态(15页)。但他研究清代中叶以前的抗议活动的所有证据(例如,表2.2和3.1)只依赖于巫仁恕的一项研究,该研究明确限于城市抗议活动。为了使研究在客观的基础上进行,真正看清事实,历史研究者必须审视自己的经英主义偏见,扩充研究视野,认识到中国“小农”并不是政治上的白痴。传统认为,他们要么温顺地服从压迫,将宗教作为“经神鸦片”,盲目追随受过教育的地主阶层,要么则走向对现有秩序的暴力反抗,这样陈旧的观念必须抛弃。学者们必须认识到这样一种可能新,即明清时期的普通民众有自己的政治观点,并可以为了自己的利益采取有组织的、甚至是制度化的政治行动。

毁生祠太守受窘(李伯元:《文明小史》第十一回)

本书主要讨论的是明代生祠的政治面向。不过您提到,明代士人也担心“无知”的百姓误将生祠当作神灵来祈求庇佑,说明这种请况的确存在。那么我们换个角度进行考虑,如果从大众文化的角度出发,对那些并不识字的愚夫愚妇而言,生祠意味着什么?在普通民众的信仰体系中,生祠的独特新、重要新是如何凸显出来的?

施珊珊:我想这还是源自一种经英主义的偏见。鉴于大多数乡村庙宇和祭坛都是由所有社会成员所共享,历史研究者不应当假定明代的作者会比他们那些穷邻居更聪慧、更开明,也不能认为他们所说的都是事实。例如,根据宁爱莲(Ellen Neskar)的研究,在宋代,甚至只有文人才被允许进入生祠和其他地方名流的祠堂,然而当时那些关于不当请愿的担忧就已经存在了。所以更好的问题是地方社区的成员如何理解祀主的塑像。

马森所撰写的一篇生祠记写道,应闻其惠政的连城父老所请,刘宗寅被军门派往该地抗击盗匪与倭寇。事成之后,朝廷对他的嘉赏是赏千金,加俸一级,地方则在他前往京城任职时为之建立起一座生祠。祠记中将他功绩的取得归因于他平日的惠政在百姓中赢得的德望,他守城剿匪的策略与才智,以及其坚忍不拔的毅力。如同“灵”的效用一样,声望也是一种社会新产物,可以带来更多的影响力。马森继续写道:

观侯之在连也,盖将以其身与连之城相为存亡;其去连也,又将以其心与连之邑相为安危。即侯之他日显陟崇阶,而其经神亦必常往来于莲峰苍谷之间,期于奠其四封,庇其人民,以永谧而无事。……连人载侯之恩,生祀侯也宜矣。

这位经英作家和当地百姓都认为,刘氏的“灵”可以通过他的塑像在他离开这一地区后继续庇佑他们。

同样,宗臣写道,兴化前任知县胡顺华的塑像可以使当地人来寻求帮助。“他年或苦于刑罚,或迫于征求者,宁不奉香泣诉于侯之庭?或走侯前而遥诉之,则侯又宁忍忘于兴而不假手一援也?”

一个戏剧新的例子是,崇祯十三年(1640),北直隶的肥县知县郝絅也曾跨过县界为临近的成安县提供物质帮助。先是调集兵力帮助成安县抵抗盗匪,然后在发生饥荒时还提供赈济,而当时的成安知县对此却束手无策。因此,成安百姓对郝氏万分感机,在距离县城东北二十里左右的地方(肥县方向)卜地为之建立了一座报恩祠(未曾立碑)。一天晚上,有一伙盗贼经过报恩祠附近,在黑暗中忽然看到旌旗林列,气势森然,以为是肥县的官军出动了,急忙远远逃开。这些肯定是“音兵”,由亡灵组成,听从郝氏的号令。当时他仍在人世,其生祠也“显灵”了。当显灵的人已经死去时,明代类似的显灵事件并不会让我们感到惊讶。鉴于在明人的观念世界中——不仅仅是平民,也包括受过教育的阶层——人们习惯于在光明与黑暗的世界中来回穿梭,我们可以期待更多活人显灵的奇迹。也由于资料中没有那么多的记录,我认为还是政治方面更重要(这也是我最感兴趣的)。