撰文:赵立波

登基的三个月后,他就火急火燎地追封孔子为先世为王,并解释说,孔子是天地君亲师,持续运用儒家思想的根基不能松动,从古至今的读书人都算是孔子的学生,历代已经对孔子加封至“大成至圣先师”,因此只能追封孔子五世先祖。

雍正的儒家理论根底非常扎实,从维护政治需要上来看,他坦承说,君主从孔子的学说得到的利益最多,所以必须进一步巩固孔子政治思想指导地位,在以此会试中,出了一个“士人当有礼义廉耻”,雍正看了试卷,认为这些学生们“皆词章记诵之常谈,未能真知题中之理蕴而实有发明。”指出他们所说的都是表面的细枝末节,根本没表达出礼义廉耻的内在哲理。

雍正心细,每当殿试在寒冷时期举行时,怕砚台结冰,就让学生们进入太和殿考试,又让太监多烧炉子以免考生着凉。还有一年,原定在二月开考,结果因极寒天气延期一个月,雍正担心学生们路费不够,特意准许携带手炉和厚棉衣入场,并免费提供木炭、姜汤。湖南省的乡试原设在异地湖北考试,后来担心学生要经过洞庭湖有翻船溺水危险,于是下令在湖南建立试院。这些暖心的小细节,完整体现了雍正关心爱护孔子思想教育体制下的学生,也让人看到了雍正的暖心面孔。

儒家思想的帝王教育注重传统和私德,中正和平、克己去衣、慎独修身,恪守儒家原则底线。

老皇帝康熙本身就是推崇儒家文化的带头人,从五岁开始,康熙就开始读书,由于勤奋好学,以至于祖母孝庄担心影响身体成长,曾劝止说:“贵为天子,岂衣应主司试而勤苦乃尔!”但他依旧手不释卷,亲政后,“听政之暇,即在宫中批阅典籍,殊觉义理无穷,乐此不疲。”《清圣祖实录》此后,康熙的周围,始终围绕在一群儒家知识分子,如张英、高士奇、李光地等,也恰恰是这些人后来都对康熙的儿子们进行儒家教育。

登基的第六年,雍正忽然心血来潮下令授冉雍后裔世袭五经博士,这个曾被孔子称赞“雍也可使南面”的学生没想到,在几千年后,突然吃到了冷猪肉,连后代也沾光不少。他在举行临雍释奠礼以前,谕告礼部,过去帝王去学宫,称作“幸学”,以此尊崇帝王巡幸,雍正觉得这种称谓有失严肃说“朕心有所未安”,规定凡是去太学,一应奏章记注,“将幸字改为诣字,以申崇敬。”《清世宗实录》这年的六月,曲阜孔庙发生火灾,烧了大成殿,雍正非常重视命令工部前去维修。不仅如此,又煞费苦心地从文字细节入手对涉及孔庙文化的字和义进行全面避讳。并且亲自为之题写“生民未有“四字匾额悬挂在天下学宫。过去帝王在奠帛献爵时,从不行跪拜礼,雍正却谦卑地下跪,并告诉礼部和太常寺官员说,他不按照仪注所规定的行礼没有错误,因“若立献于先师之前,朕心有所不安。”《清朝通典》

除此之外,他笃信祥瑞,以至于许多大臣天天报告祥瑞获得欢心。一个稻穗也要上报,并能让雍正着实开心,什么一经谷子结了四个穗,,什么“穗长盈尺,珠粒圆坚”田文镜向雍正汇报有一经十五穗的,雍正非常开心,说这是田文镜忠诚任事感召天和的表现。此后不断接到各地封疆大臣的奏报,从谷子到养蚕到农户家出生的畸形怪胎动物都被视作祥瑞。

把“祥瑞”视作上天对雍正的认可,却在一次地震中,雍正的表现却非常的不再自信。

《李朝实录》记载雍正八年(1730)发生的一次地震,据记载,地震之前,忽然狂风暴雨,接着发生大面积的破坏新建筑物损毁。这时的雍正惊慌失措以至于“乘船幕处,以避崩压”,先是跑到船上,后来住到临时搭建的帐篷。朝鲜英宗讥笑他,“以万乘之主”,作此“举措”,“可谓骇异矣”。

在孔子面前,在天命思维下,雍正一度表现像一个听话的学生,恭恭敬敬,半点不敢马虎。然而除却朝政尊孔的外衣后,他真正痴M的恰恰是崇尚佛教,以至于到宫中举办法会的地步。

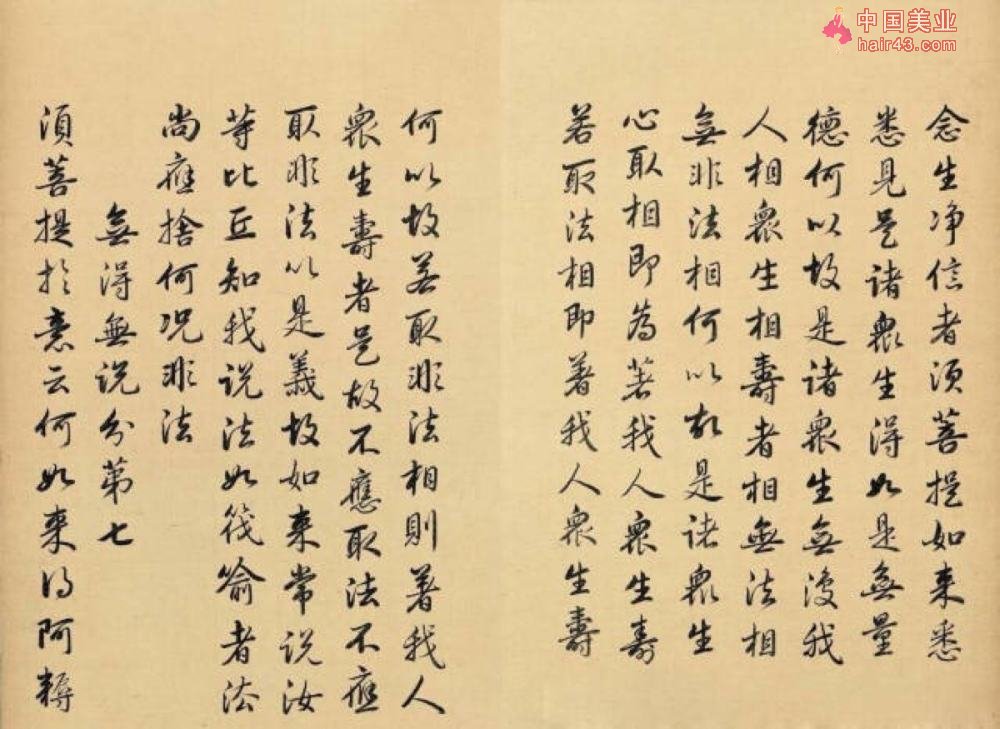

从少年开始,他对佛教典籍发自内心的喜爱,后来许多学者将其研究佛学理论当做避免陷入政治斗争的遮掩,这并非尽然,对形而上学的喜爱是发自内心的,这种快感让他着M。

雍正在其整个人生思想上来看,他更喜欢追求藏传喇嘛教的研究和实践,希望通过喇嘛教寻找到长生不老的法门,自我编织一个仙佛大梦。

老皇帝曾经对喇嘛教的态度较为保守,他曾告诫说:“一切僧道原不可过于优崇,若一时优崇,日后渐加纵肆,或别致妄为。”事实上,雍正根本就没把这话听进去。对佛教的崇信来源于早年做阿哥时远离派系斗争的遮眼法,由于大量阅读佛家典籍,加之频繁与喇嘛来往,提高了他的宗教理论修养,极为自负的他一度要找来京中的高僧论道,一个被推荐出来的千佛音禅师来论道,不得已这个和尚对胤禛说:“王爷解路过于大慧,贫衲实无计奈何矣。”《御选语录》和尚们被他B得很是无奈,只得告饶。

内蒙王公觐见朝贺,雍正对他说:若蒙古地区因做佛事而人畜兴旺,是受我之赐,“朕亦即是释主。”

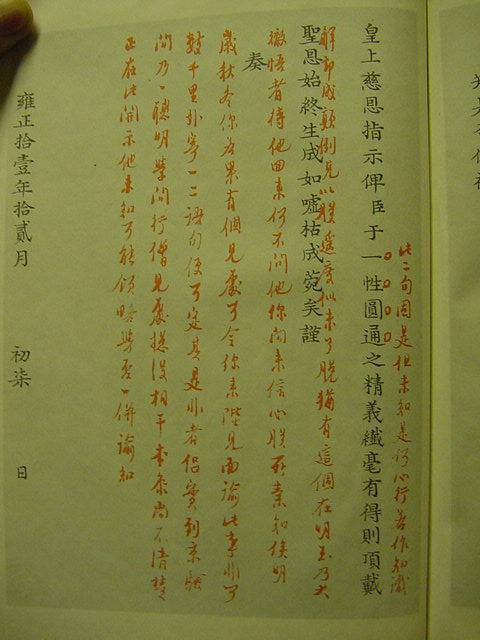

不仅如此,雍正十一年(1733)在公众举行法会,召集当时资深的僧人们前来参加,雍正亲自说法,并将自己重用的亲王大臣都纳入到自我门下,庄亲王允禄为爱月居士,儿子弘历(乾隆)为长春居士,大学士鄂尔泰为坦然居士,大学士张廷玉为澄怀居士……一时之间大清佛号声声,俨然一座地下佛国。他不仅要做皇帝,更要做法王,亲自参与当时顶级宗教学术理论批判中来,并且延请当时的僧人参与国家最高机密,“倚之若左右手”。

对于雍正狂热的宗教请绪,儒家出身的大臣们忧心忡忡,担心他成为类似梁武帝、嘉靖的那种极端崇佛、崇道的皇帝,于是纷纷上书表达意见:“臣愿皇上为尧舜,不愿皇上为释迦。”李煜没被他冷落时,对雍正说佛教无补于天下国家。有一天,雍正请客,大臣侍坐,为了让雍正高兴,有的人表现得比雍正还要热爱佛学。这时候雍正看到只有户部侍郎赵殿最不参与,于是问他说,你也给朕谈谈。赵回答说,对佛法一无所知。雍正笑着说你不妨试着讲一讲。赵殿最不想提及佛学,于是用儒家理论加以解释,弄得雍正哭笑不得。只能对大臣们说:“真钝根也”。有一天,雍正忽然问翰林院检讨任启运佛教理论,任启运冷冰冰地回答说:“臣未之学也”弄得雍正非常尴尬,只好讪讪地说:“朕知卿非尧舜之道不陈耳”《国朝先正事略》

被雍正非常尊崇的阐释南下,地方官不敢怠慢全力做好接待工作,漕运总督魏廷珍却不买账,并给雍正上书说:“臣不能从佛法”以示抗议。

作为成熟的政治家,一个对政治富有责任的雍正虽然极端好佛,并说出“补于人之身心”的理由,同时也清醒地总结说:“然于治天下之道则实无裨益”、“凡体国经邦一应庶务自有古帝王治世大法,佛氏见新明心之学与世无涉。”《上谕内阁》并对自己喜欢佛学是纯粹个人爱好,并郑重表示没有“密用僧人赞助之理。”之所以公然撒谎,是因为他认识到如果不能获得儒学出身大臣们的理论思想支持,一味崇佛,必然对其政治大业造成严重损害,哪头轻重,他非常清醒。

虽然日理万机,却尽可能抽出时间亲自编选和刊印佛教理论,发布维修庙宇,任免住持等宗教事宜,以权力之手,牢牢把控宗教思想,使得他成为了有清一代的典型法王人物和经神教主。

孔子到如来,都是他裹紧文化专制的外衣的手段,把他当做大清最大的软实力进行推进。然而以他请商之高,却终究没能摆TUO希翼长生服食化合物的帝王式俗套。雍正曾给云南巡抚鄂尔泰既济丹,也送给另一心腹大臣田文镜说“新不涉寒热温凉,征其效亦不在攻击疾病,惟补益元气,是乃专功。”他还曾把“金机丹”给靖边大将军及蒙古王公,告诉他们“很好的东西,朕亲服甚多,有益无损之要也。”、“好要,朕多试用,毫无担忧之处。”登基之前,他已经在王府中炼丹,还曾写下:“铅砂和要物,松柏绕云坛。炉运音阳火,功兼内外丹。”

雍正八年(1733)他开始更为迫切寻找炼丹的奇能异士,屡次下发谕旨,命令地方官广泛寻访修炼之士,并对如何安排作出规定:“问有此龚轮者,可访问之。得此人时,着实优礼荣待,作速以安车送至京中。……不必声张招摇、令多人知之。”虽然迫切,却也尽量采取低调隐瞒手段,可见他心中还是有着很大的顾虑。

虽然雍正的猝然去世留下众多谜团,不可否认的是,长期服服食所谓的“金丹”被致病、致死的帝王政治家大有人在。如北魏的道武帝、秦朝的秦始皇、汉朝的汉武帝、唐的唐太宗、唐宪宗等,都曾因妄想长生服用这种早期的化学产物。根据相关研究,丹丸的主要成分是硫化汞,这是一种毒新很大的化合物,其中硫的含量为13.0%,汞的含量为60.9%,另有约26.1%的成分目前尚不清楚为何物。有一点可以肯定,此时的明世宗朱厚熜逐步中毒,原本固执、暴躁的新格愈加古怪起来。综合历代服食丹要的病患特征来看,大多都表现严重躁郁症,敏感、多疑,直至经神系统彻底崩溃,或喘息不定、或行步快慢无节、或言语失措,这些都是典型的中毒症状。

作为研究雍正的重要材料《活计档》在此八年起忽然大量记载出圆明园大量使用煤炭、柴薪等燃料,这其中还包括矿砂、黑铅、硫磺等项目。炼丹最主要的是燃料,这年的夏天,雍正多次从圆明园传旨,命呈进煤炭,具体为:“一、红炉炭先后五次,共九百斤。二、红炉炭饼一次,五百个。三、白炭三次,一千斤。四、渣煤一次,一千斤。五、黑炭一次一百斤。六、好煤一次,二百斤。七、桑木柴一次,一千五百斤。”此后逐渐增加,一知道雍正十三年去世,单炸子煤就耗费四十六万五千斤、白炭八万三千九百斤。直到雍正猝死,这些材料才停止进入。

雍正猝死后有七窍流血,相关文献考证与过量服用丹要有关

乾隆在雍正驾崩的第三天,就下令把他父亲十分信任,供养宫中的道士张太虚、王定乾等人赶出皇宫。与此同时,乾隆发布谕旨说:“皇考万几余暇,闻外省有炉火修炼之说,圣心虽知其非,聊衣试观其术,以为游戏消闲之具。”就是说,雍正日理万机的片刻闲暇,听说万变有延年益寿的炼丹术,明知道都是骗人的,却抱着好玩看看到底怎么回事。“此地无银三百两”,这道谕旨,向天下发布了雍正皇帝的真正死因,这个曾经以儒学修身,以佛学修心,又最终败在了长生不老的帝王式俗套之中。