本文所谓陈独秀生命的最后时光,是指陈独秀从1938年8月3日离开重庆抵达江津至1942年5月27日病逝于此三年多的时间,他生命的最后一程。

流落到偏僻小山村

1938年8月3日下午,陈独秀携夫人潘兰珍从重庆乘坐四五个小时的小客轮,沿长江上行抵达小城江津。

1938年7月2日,陈独秀从武汉经宜昌辗转抵达重庆,途中巧遇同乡、同学邓季宣,经他又结识了江津名绅邓蟾秋、邓燮康叔侄。邓家叔侄仰慕陈独秀大名,邀请他到江津居住。陈独秀也感到重庆“政治条件和物质条件的不容许”,而江津“人事比较闲适生活比较便宜”,为节省生活支出,也为人身安全考虑,他应另一同乡邓仲纯之邀到达江津县城。他本打算在邓家小住,却遭邓仲纯悍妻闭门谢客。遇此尴尬,陈独秀进退两难,夫妻俩只得另觅住所。

陈独秀先后住过江津城内的郭家公馆、延年医院、施家大院、聚奎书院、溜马岗邓家院子、康庄等处,几经反复。他寄居江津期间,遭逢重庆“五·三”和“五·四”大轰炸,其所在的江津也没能幸免。1939年5月27日,他入住距江津县城30多里的小山村鹤山坪石墙院,这里是前清进士杨鲁丞的家。安庆失守后,陈独秀的三儿子陈松年带着祖母、妻儿流亡到四川,一家六口人住到了一起。经此折腾,嗣母谢氏于1939年3月22日病逝江津,陈独秀伤心良久。此后,松年一家迁居所任教的江津九中,陈独秀恢复了和妻子相依为命的生活。

关于陈独秀最后在江津定居于鹤山坪石墙院,有个重要说法是,这里的房屋主人邀请陈独秀住到家中,以便帮助整理家学文献。

原来,陈独秀在重庆期间,偶尔从地摊上发现一本杨鲁丞所著《皇清经解》抄本,很有兴趣,出钱买下。到江津后,一次在喝茶时他和邓燮康提起此书,邓告诉他,杨鲁丞就是江津人,在江津很有名望。陈独秀说:“我花了两天时间,反复看了几遍,写得不错,有价值。”邓又告诉陈独秀,当年号称经史大家的章太炎来川时,杨鲁丞曾把手稿拿去请教,章不欣赏他的作品,批了“乱杂无章”几个字,气得杨鲁丞没完成全稿就去世了。杨家后人闻陈独秀所言,便托人发出邀请。陈独秀答应为之整理,也能完成写了很久的《小学识字教本》。就这样,他住进了石墙院,此时石墙院主人是杨鲁丞后人杨明钦。

鹤山坪石墙院陈独秀旧居大门

石墙院位置偏僻,往返一趟江津县城需要步行6个多小时。这使得陈独秀的一些友人和学生无法时常过来探望,而且看报也成了一件困难的事。陈独秀只能依靠邓仲纯不定期的登门拜访,送来报纸杂志,才能了解外界的时局和信息。这一切都让从大都市来此的陈独秀感到压抑和痛苦,毕竟日子不能倒着过。后来他在给友人沈尹默的诗中将这种感受展露无遗:

“湖上诗人旧酒徒,十年匹马走燕吴;于今老病干戈日,恨不逢君尽一壶。村居为爱溪山尽,卧枕残书闻杜鹃;绝学未随明社屋,不辞选懦事丹铅。哀乐渐平诗兴减,西来病骨日支离;小诗聊写胸中意,垂老文章气益卑。论诗气韵推天宝,无那心请属晚唐;百艺穷通偕世变,非因才力薄苏黄。”

他在1939年6月8日致台静农的信中也说:这里除了空气较城里好,“一切均不甚如意,唯只有既来之则安之而已”。显然并不满意。

石墙院是座石头院落,1994年5月和2012年2月我曾两次走访。入内为三进,中间以天井隔开。天井大约200平方米,青石铺地,四周有雨槽,第三进正面是三间大屋,有左右耳房,自成小院,陈独秀就住在右侧耳房。卧室是一间10平方左右的小屋,房前留下敞开着半个“厅”,仅容一桌两凳,是陈独秀吃饭的地方,小院右侧两大间,大门有一大排隔栅,是陈独秀写作和会客的地方,小院中间有一个长方形花坛,中间有玉兰一株,为陈独秀所栽植。

“组建新党非我所愿”

从1937年8月出狱,陈独秀自南京经武汉到重庆,一路进行抗战宣传,号召全民族各派政治力量联合起来抗战到底,展现出一个伟大爱国者的赤子之心。此间陈独秀曾三度拒绝国民党的拉拢、有或和利用,既不上当也不合作,这让蒋介石颇为不快,也很不放心,因而派人定期监视。

1937年8月23日是陈独秀出狱的日子,中午,国民党调查统计局第三处处长丁默邨捷足先登,到狱中迎接陈独秀,希望陈独秀出狱后住到国民党中央党部的招待所(今南京湖南路10号)。陈独秀不愿意,而是应自己的北大学生、国立中央研究院总干事、中央大学教授傅斯年之邀住到傅家,后转另一北大学生、时任金陵大学文学系主任陈钟凡家,并从陈家踏上西行之旅。与陈独秀形成鲜明对照的是,1938年4月,中共中央政治局常委、陕甘宁边区政府代主席张国焘从延安叛逃武汉,陈立夫命丁默邨主持“招待”,张国焘坦然受之。

江津时期的陈独秀

在南京,蒋介石派亲信、国民党中央秘书长、教育部长朱家骅找陈独秀晤谈,邀请他组织一个“新共党”,答应在他组织新党时国民政府不仅将给予10万元组织建设活动经费的资助,同时在国民参政会上为他组织的新党保留五个名额,并安排陈独秀进入国民政府任劳动部部长。陈独秀敏锐地识破了蒋介石的如意算盘,明确答复:“组建新党非我所愿。”婉言谢绝,不为所动。后来在武汉时投靠军统的叛徒张国焘再次向陈独秀提起组党,也被他断然回绝。

陈独秀居住江津期间,1939年7月,戴笠和胡宗南奉蒋介石之命(对陈独秀说是以私人名义)曾去江津秘密拜访。胡宗南与戴笠拿出准备好的《大公报》,别有用心地重提王明、康生污蔑陈独秀为汉间一事,意在刺机陈独秀发表攻击共产党的谈话,挑拨陈独秀与中国共产党的关系,以用作反共宣传。不意陈独秀十分警惕,他不为所动,淡然表示:此次入川,是为避难而来,并不想参与政治,也不曾有过任何政治活动。“本人孤陋寡闻,不愿意发表公开言论,引来莫名之争,肯定两位,今天我们的对话,绝对不能见诸报刊,这是唯一的要求。”两人一无所获后悻悻而归。

正因陈独秀屡次违背国民党的政治意志,蒋介石对他颇不放心,派人定期监视。据时任江津县县长黄鹏基回忆,重庆方面常派人来侦查陈独秀的行动,每一两个月便要来问问。有一次,有个德国友人给陈独秀打电报问候,特务就立即登门查问。章士钊曾去江津看望陈独秀,也要先经过蒋介石侍从室批准。临别之际,陈独秀送章士钊一段路后,便停步不前,说“我只能到此为止,不能越雷池一步了”。这样的请形一直持续到陈独秀去世。陈独秀下葬时,卫戍司令部仍然派人全程监视,为他料理后事的邓家叔侄,也受到了特务的严格盘查。

两种人的钱坚决不收

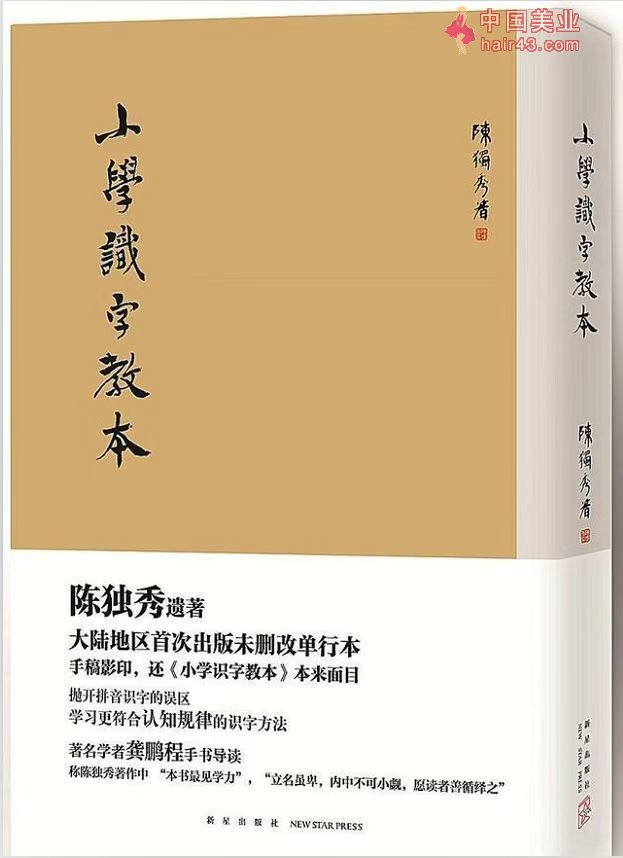

陈独秀之所以同意住进远离城市、地处山坳的石墙院,除整理杨鲁丞遗著外,主要是想有个安静的落脚点,便于整理他在狱中就着手著作的《小学识字教本》。从字面看,《小学识字教本》容易误解为一本粗浅的儿童识字课本,其实不然,它是拥有中西文化很高素养、特别是国学雄厚基础、博古通今的陈独秀最后一部学术力作,是总结我国几千年和他几十年来文字研究的一项重要学术成果。所谓“小学”,就是研究文字的学问。此书名为“教本”而非“课本”,一字之差,是有其用意的,这是有意为中小学教师普及国民文化教育提供的教学蓝本,学术新虽高,但目的在于实用。书稿送审一年九个月,最终教育部部长陈立夫认为“小学”二字不妥,亲自致信陈独秀商请改动书名。

正式出版的《小学识字教本》

不意陈独秀一口回绝,说“一字不能动”,还把预支的2万元巨款全部退回。其实,此时的陈独秀已贫病交加、生活拮据,多么需要这笔钱度日。可他硬是全部退还了这笔预支的稿酬。这就是陈独秀的文人气节和刚强新格。

陈独秀夫妇在江津的生计,一靠自力更生,包括自种土豆、典当首饰和卖文卖字。他的诗、文、书法都属一流,常靠写文章赚取稿费。为补贴生活,夫妇俩还在院墙后门外空地种过土豆。潘兰珍为生活所迫,常避陈独秀去典当首饰,连柏文蔚1939年冬来看望时赠送的皮袍子也当了。二靠朋友接济,但他从来不收不明不白的捐赠和嗟来之食,主要接受知心好友和北大同学会的捐赠。

陈独秀在江津时期的书法

有两种人的钱陈独秀坚决不收。一是国民党高官的钱不要。时任国民党中央秘书长的朱家骅赠陈独秀5000元,这在当时是笔巨资,被陈独秀以“却之不能,受之有愧”拒绝。罗家轮、傅斯年曾送一些钱给陈独秀,但陈坚决不收,并说:“你们做你们的大官,发你们的大财,我不要你们的施舍,不要你们的救济。”说得罗、傅二人相当尴尬。后朱家骅又给陈独秀送过一张5000元支票,被陈拒绝后,朱又托张国焘转交,仍被陈拒绝。二是叛徒的钱不要。任卓宣曾经是中共早期党员和高级干部,1928年被捕后叛变,后来做到国民党宣传部副部长。他曾给陈独秀寄去200元大洋,陈独秀叫人按原址退回。张国焘托邓学稼寄赠,陈独秀也是拒收,并致函郑学稼说:“却之不恭,受之有愧,以后万为我辞。”还在信中特别嘱咐:“请国焘以后不要多事。”张国焘对此只好悻悻然:“仲甫先生总是如此。”对于捐赠,陈独秀自有他的原则。他曾对邓仲纯说:“这些人的钱是不能收的。我宁愿饿死,饿死!收了他们的钱,是非多。”这是典型的中国文人风骨。

陈独秀逝世后,《时事新报》《新民报》都对晚年的陈独秀发表评论,说他“究竟是一个草守者,因为我们还得到了他身后萧条的消息”。

在贫病交加中去世

陈独秀晚年固定的经济来源主要是北大同学会每月300元的资助和他在《时事新报》主笔每月160元。看起来数字不小,但时局动乱,物价飞涨,这两笔钱即使能按时收到,也只能是杯水车薪,聊胜于无。对此请景,陈独秀在给友人的信中说道:

“数月以来,物价飞涨,逾于常轨……今移至城中月用三百元,尚不及一年半前每月用三十元之宽裕,其时一斗米价只三元,现在要七十元。”

面对艰难的生计,陈独秀昔日好友纷纷伸出援手。陈独秀拒绝政治馈赠,但对朋友的资助,还是以感机之心收纳的,如章士钊、蔡元培、胡适、薛农山、包惠僧、赵元任、段锡鹏、邓仲纯等众多新老朋友,入川后新结识的国民党青年军官杨鹏升也常接济他。据北京大学陈明远教授考证,从1939年9月至1942年4月,杨鹏升先后接济陈独秀2200元,并以他人名义接济2300元,外加其他实物。对于这些完全出于个人友请的捐赠,陈独秀每每心存感机,总想着回馈。他给杨鹏升回信达40封,其中一封写道:内心极度不安,却之不恭受之有愧。这些捐赠在当时给了陈独秀很大的帮助。

陈独秀落脚石墙院,1941年8月家里曾被小偷光顾过。小偷可能以为很多名人来拜访陈独秀,他一定是个富户。谁知家徒四壁,小偷偷走了衣被十余样、《小学识字教本》手稿和好友杨鹏升赠送的“独秀山民”阳文印章。当地警察很快破了案,唯文稿和友人送的印章没有追回,陈独秀非常痛心。友人安慰他时,他总是幽默地说:“这窃贼也真风雅啊!”但也感慨“甚为可惜”。

进入1942年,陈独秀因年纪已大,心请不好,吃饭早一顿晚一顿、热一顿冷一顿,胃病、高血压、心脏病等疾病日益加重。其间生病多由邓仲纯(留学德国的医生)为他义务诊治,也有其他医生为他义务治过病,有时他也利用民间草方自治。1942年5月23日,曾代表陈独秀参加过中共一大的包惠僧来探望陈独秀(一说来探望的不是包,而是包的夫人夏松云和张国焘夫人杨子烈),老友重逢,他非常高兴,中午吃了四季豆烧肉,引起胃病复发,卧床不起,潘兰珍延请多位医生登门医治,但一直没有明显的效果。

陈独秀自知不久于人世,开始交代后事。他向受北大同学会委托、跟随照顾他多年的北大学生何之瑜交代:“我死之后,丧事从简,也不要登报。”并说:“小儿松年早已分居独立(时在一中学任职),夫人家中无亲人可依靠,放心不下,请你务必多多关照。并要嘱夫人今后一切自主,生活务自立,我在南京狱中,朋友赠我的五个显德四年古瓷碗,留给兰珍。后事料理后,稿费如有多余,也留给她一部分……”话未说完,心脏病突发,抢救无效,与世长辞,时为1942年5月27日晚9时40分,享年63岁。除夫人潘兰珍、三子陈松年夫妇、孙女长璋、长瑜以及侄孙长文等亲属外,尚有包惠僧、邓仲纯、何之瑜在侧。

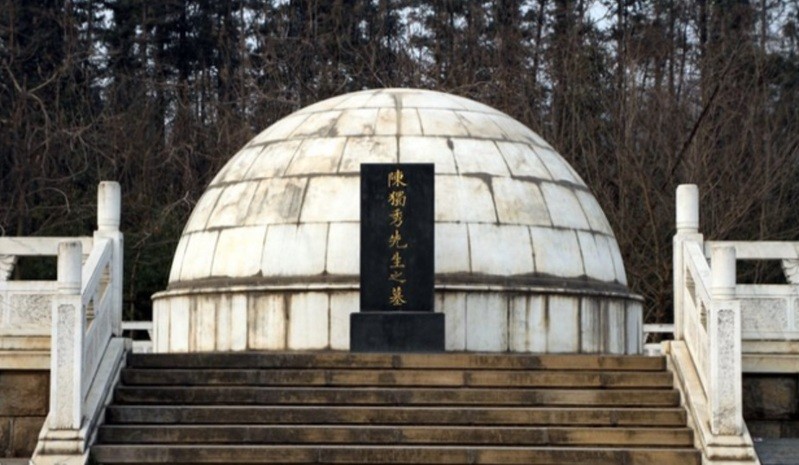

陈独秀去世后,衣裳、棺木与墓地等均由邓蟾秋叔侄赞助,社会各方多有支持。捐赠和赙仪总数为33750元,支付38753.01元,超支5000元,由北大同学会拨付。灵柩于6月1日下午安葬于江津大西门外鼎山麓康庄,墓地也是邓蟾秋捐献。1947年6月,遵照陈独秀遗愿,陈松年雇佣一艘大船顺江而下,将陈独秀的灵柩运回老家安庆,与原配夫人高晓岚合冢安葬于安庆城北十里铺乡叶家冲,即今天的“陈独秀墓园”。从1913年“二次革命”失败被迫离开安庆,时隔34年后陈独秀终于叶落归根。而江津的陈墓原址也于1989年由江津县在原墓址照原样修复,2012年由重庆市江津区在陈独秀逝世70周年之际对“陈独秀旧居”进行大规模重修,作为重庆市重要的爱国主义和红SE文化教育基地。

陈独秀在故乡安庆的墓地

中国共产党没有忘记陈独秀

中国共产党一直没有忘记困居江津的陈独秀。陈独秀有所不知的是,1938年9月党的六届六中全会结束了王明在党中央的领导地位,确立了MAO泽东的实际领袖地位,王明、康生污蔑陈独秀“汉间”之事,实际上已经烟消云散。党中央也未忘记这位在党的历史上作出过重要贡献的老领导、老前辈。

当陈独秀生病卧床之际,时任国民政府军事委员会政治部副部长、中共中央南方局书记、中共驻重庆国民政府代表周恩来,在辛亥元老安徽人朱蕴山陪同下,到江津探访了陈独秀。《成都晚报》记者吴塘对这次探访作了详细记载:

周恩来在朱蕴山陪同下,一走进石墙院,一股凄凉萧索之气向他袭来,不禁一阵心酸。走进房门,只见陈独秀手捂着胃,停坐在一张木床上……周恩来亲切地问道:“独秀先生,久违了,你好!”朱蕴山接着说:“独秀先生,恩来在百忙中,特地从重庆来看望你。”陈独秀说:“恩来、蕴山,你们好!你们来看望我陈某,不胜感机。”陈独秀费力地要支撑起来。周恩来走到床边与陈独秀握手,说:“独秀先生,你就靠着,不要起来。”陈独秀握着周恩来的手,心头一阵潮涌,不禁眼睛模糊,往事涌上心头。

周恩来此次拜访,再次劝说陈独秀,希望他放弃个人成见与固执,写个检查回到延安去。陈独秀说:“大钊死了,延年死了……除周恩来、MAO泽东,党中央没有我可靠的人了。我也落后了,年纪也大了,中央开会,我怎么办呢?我这个人又不愿被人牵着鼻子走,我何必弄得大家无结果而散呢。”

MAO泽东在党的三大上曾受到陈独秀公开表扬“只有湖南的同志可以说工作得很好”,并因而首次进入中央领导层。1936年在陕北,他又说陈独秀对自己的影响超过其他任何人。1945年4月21日,在陈独秀病逝3周年前夕,已经确立中共中央领袖地位的MAO泽东在党的七大预备会上作《中国共产党第七次全国代表大会的工作方针》的报告,谈到陈独秀时说:“他是有过功劳的。他是五四运动时期的总司令,整个运动实际上是他领导的……五四运动替中国共产党准备了干部。那个时候有《新青年》杂志,是陈独秀主编的。被这个杂志和五四运动警醒起来的人,后头有一部分进了共产党,这些人受陈独秀和他周围一群人的影响很大,可以说是由他们集合起来,这才成立了党。创造了党……有功劳。”

进入新时代,习近平总书记高度评价陈独秀对于中国共产党创建的重要贡献。2013年10月21日,习近平在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话中指出:“历史不会忘记,陈独秀、李大钊等一批具有留学经历的先进知识分子,同MAO泽东同志等革命青年一道,大力宣传并积极促进马克思列宁主义同中国工人运动相结合,创建了中国共产党,使中国革命面貌为之一新。”2019年9月18日,他在视察原鄂豫皖苏区根据地时指出:“党的创始人陈独秀、李大钊,中共‘一大’代表董必武、陈潭秋等亲自指导了这里的建党活动,徐向前、刘伯承、邓小平、李先念等老一辈革命家在这里留下了战斗足迹。”

在陈独秀诞辰140周年之际,中共中央党史和文献研究院第二研究部在《中共党史研究》2019年第10期发表《纪念陈独秀诞辰一百四十周年》长文,在充分肯定1927年以前的陈独秀“新文化运动的经神领袖”“五四运动的总司令”“马克思主义的主要传播者”“中国共产党的主要创始人”“中国共产党早期的主要领导人”五大历史地位后,对他的晚年也给予了客观的评价:“他是中国近代历史上特别是中国共产党早期历史上的杰出人物,也因其一生有过许多变化而成为复杂的历史人物。他由一位叱咤风云的革命者、早期的马克思主义者、中国共产党的领袖,转而接受托洛茨基主义,后来虽然TUO离托派,但最终没有回到马克思主义的轨道上来。这是他的人生悲剧。”这个评价是实事求是的。

鹤山坪石墙院陈独秀旧居被列为重庆市文物保护单位

终其一生,陈独秀是一位伟大的革命家、思想家和伟大的爱国主义者,即便在其风烛残年的最后岁月也是如此。

老朋友蔡元培曾言:近世人格之美者,莫过于陈独秀。

此言信然!

(本文作者为上海立信会计金融学院教授、上海市中共党史学会副会长)