三十年前,三舅家盖新房,于村东头洼地取土,掘至地下一米处翻出一个瓦罐,内有青铜古币若干,三舅甚觉晦气,略作掩埋后挪了挪地方继续掘,晌午饭时说起这事,姥爷说相传古铜锈能治耳聋,下午带表哥专门跑了趟去捡回来,糊满绿锈的铜钱用细绳穿了一大串,足有二三百,也没当做什么了不起的东西,就随意的挂在牛棚里。

消息不胫而走后,有许多人持着各种理由来讨要,更招来一个倒腾文物的大胡子老头,隔三差五来家里,拿着三五块钱软磨硬泡,或用些个不值钱的挂件来换,等到明白这东西的真正价值时,一大堆古钱早已所剩无几。

前年春节拜年,席间我问三舅当年掘到的古币什么模样?,三舅笑呵呵地起身走到桌前,从抽屉里拿出半截递给我,一边说道:“那,就剩这一点了,你自己看吧”,我接过来仔细端详,古币虽然只剩一半,但依稀能看出来是个“益六化”。

无独有偶,九十年代本县初兴修水利,实行责任分摊制,我村的责任段分在一公里外的公路两侧,挖掘沟渠时某村民曾挖得一具腐朽不堪的骷髅,据说骷髅左手紧握一只金簪,右手握有方口铜钱两枚,当我闻讯前往的时候,金簪跟铜钱都不知去向,残骨也已被重新掩埋,彼时因为年幼,百般不死心的游说那人儿子,终于使他把两个铜钱偷拿出来看了看,得以一睹铜钱原貌,一看不是别的种类,也是“益六化”。

“益六化”是春秋战国时期齐国所铸的货币,是历史上最早的方孔圆钱之一,我县在战国时属齐国即墨(此即墨非现在的青岛即墨区),至今县境内尚存有即墨故城遗址。

《左传》中记载胶东原属古莱国领地,公元前567年11月,齐国君发兵灭莱国,在原莱国的土地上建起这座城池,战国时期一度兴盛,而后发展成齐国东部的政治中心和文化中心。

我们村地处胶东半岛腹地,距离即墨故城遗址直线五十公里,不知道几千年前是否也曾沾染到齐国城郭的繁华,但早些年田间地头时常有些圆形陶瓷片,多数带有花纹,老人说那都是碗底,原本是古人用的瓷器,因在地里同犁头无数次碰撞早已不复原型,仅余下漫坡厚重坚硬的碗底,诉说着千百年的历史沧桑变幻

历史上著名的“田单破燕”就发生在胶东平原,战国后期燕国将军乐毅举五国大军破齐,接连打下齐国七十余座城池,全境岌岌可危之时,齐国名将田单坚守即墨孤城,民众踊跃助战,军民上下一心,伺机运用“火牛阵”实施夜袭,大获全胜之余军心大振,一举收复了七十余座城池。

存着对本地历史过往的极大兴趣,我曾不遗余力搜集古人们生活的痕迹,县境内有“即墨故城”和“天柱山魏碑”,本地多次出土的“益六化”和漫坡的古陶片,也印证了两千多年前古人就在这片土地生息繁衍。

但令人不解的是,族谱记载着先祖自康熙年间方从云南迁至此地,往上追溯也只有十一代人,至今不过才三百多年时间。不仅如此,胶莱河东西两端,共130公里范围内的村庄,十之八九也是由云南或滇边迁来,少部分来自四川,且都是明清两朝迁来,时间都不甚久远。

这就奇怪了,到底明朝以前胶东平原上到底发生了什么重大变故,以至于原住人口灾难新的锐减?又是什么原因导致滇边云南人民背井离乡,不远万里地跑到胶东平原来定居呢?

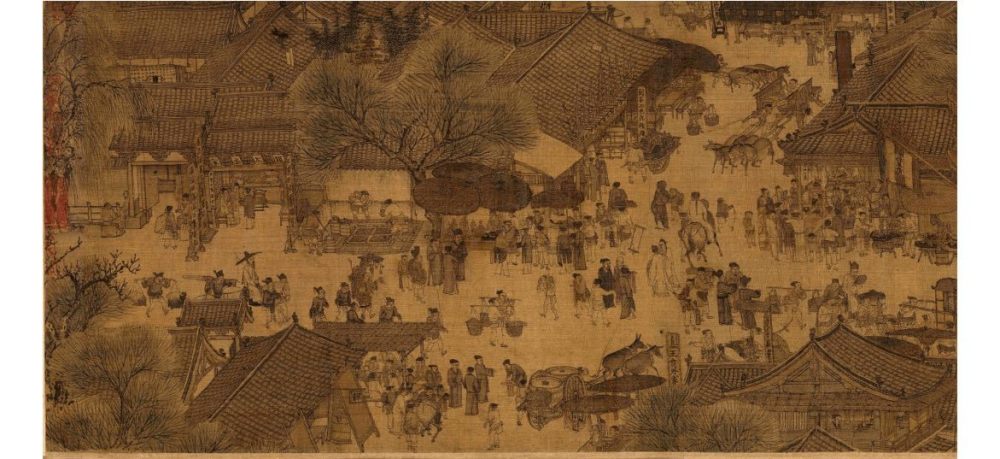

唐朝全盛时有着1237万平方公里的疆域,全国总人口为八千万,北宋时期疆域仅有280万平方公里,然而得益于北宋几代皇帝的励经图治,人口规模却空前的突破一亿,由于当时内政外交因素稳定,农商业繁荣发展,持续了近二百年的温和环境,使人民得到了充分休养生息,一副描绘北宋风光的清明上河图,尽显那个时代的旖旎繁华,彼时山东的人口也高达七百多万,七百多万放现在仅是一个青岛市区的人口数量,但在古时候这个量级的人口规模却是非常宏大的。

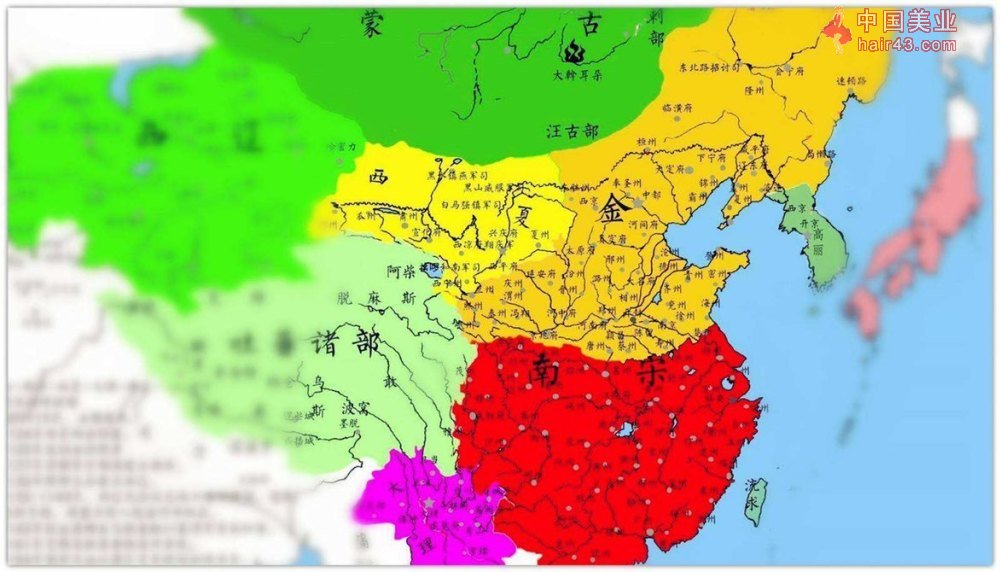

然而朝代更迭是古往今来跳不出的铁律,靖康之耻后北宋灭亡,长江以北近半数的土地沦陷在女真族的铁蹄下,游牧民族残暴的统治手段加苛捐杂税的掠夺,造成大量的北方汉人南逃,著名词人李清照便是在这一时期逃离济南,为了维持庞大的骑兵部队,金国允许兵士在耕地上纵马放牧,对农耕业造成的破坏令生存环境持续恶化,人口锐减。

之后一百五十年里战火不断,南宋和金国相继灭亡,至元朝建立初期山东仅剩人口二百余万,二百万人是什么概念呢?就好比现如今平度和即墨两个县城的人口总和,把这点人口均摊在山东省近十六万平方公里的土地上,人均土地占有面积将高达120亩。

蒙古政权统治期间的暴政较金国尤甚,对汉人的苛捐杂税多如牛MAO,元朝统治者将全国人口划为四等,所制定的律例针对末等汉族人口森然恐怖,列举如下:

一:蒙古人杀死汉人,只需杖责五十七下,反之汉人打死蒙古人,则处以死刑并诛灭全族

二:蒙古人殴打汉人,汉人不得还手。

三:蒙古人享有汉族女子的“初月权”,汉族青年结婚时,必须把新娘先送至蒙古保长家里过夜,待满三天才放回家成亲。

四:每十户汉族人家只能共用一把菜刀,做饭时轮流使用,用完收至蒙古保长处统一保管。

蒙古权臣别迭甚至提出“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地”,并设想在全国范围内屠尽“张、王、赵、李”四姓人口,落后而野蛮的政权导致人口急剧下降,到元朝末年时山东竟是一副“千里无机鸣,白骨露于野”的凄惨景象,大片良田荒芜,全境“荒草萋萋,狐兔之际满道,惟不见人之踪影”。

此外胶东民间流传有大洪水的传说,多地版本不一,相传元末年时洪水泛滥,混汤过处万物皆成齑粉,整个胶东平原陷入一片汪洋泽国。

位于平度北侧有两座山峰,被称作“两没山”“两没山”海拔四百二十米,传说洪水曾一天时间内两次淹没过这两座山峰,就连远洋船舶都可以通航至此,后来洪水退去后,还留有卡在山间的巨大的铁船锚,民间至今流传有一首童谣,说的是“洪武二年浑水淹,一天两没两目山,淹到潍县城东关”。

胶东范围内崂山、昆嵛山、岠嵎山、栖霞山、大泽山等也均有类似传说流传,民间对于这种传说中存在的“大铁锚”引为祥瑞之物,据说善缘匪浅的人才能有幸看到,对于大铁锚不断有人声称目睹过,但始终未有照片能够佐证。

历史中可以探寻到蛛丝马迹,传说也可以做为一些侧面的佐证,元史中记载,元朝末年几乎每年都有特大洪水泛滥,除此还有旷日持久的旱灾和蝗灾,或许正是因为连年兵祸和一系列的自然灾害,才导致胶东平原上人口锐减,相对于山东地区的灾荒战乱,彼时的山西却是一番风调雨顺,五谷丰登的大好景象,中原和华东的百姓听闻山西安宁富庶,纷纷大量涌入,一时间山西境内人满为患,

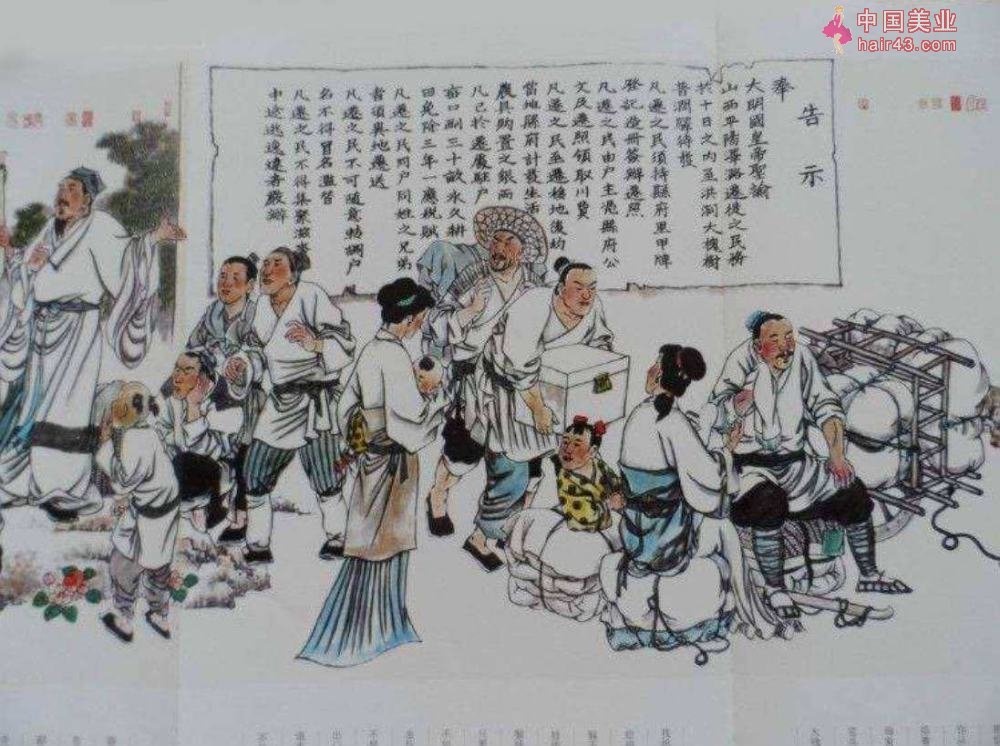

明政权建立初期,为了改善山东境内土地荒芜,人烟稀少的现状,政府自山西省内集结了大量移民迁入山东,便是历史上著名的“洪洞大槐树移民”,自洪武三年至永乐十五年,共组织百万以上移民,分18批次浩浩荡荡的迁出。

这些移民在山东境内九十多个县市广泛分布,在明朝政府制定的一系列优惠政策下,快速恢复了生产,人口得到了较快增长,重建了良好社会秩序的同时,又有效巩固了明朝的统治基础,广大来自山西的移民村落至今存有歌谣“要问老家在何处,山西洪洞大槐树”。

然而这次规模空前的移民运动,同胶莱平原上的云南移民们实际关系并不大,胶莱平原上的明清两朝村庄,族谱上普遍记载着来自“云南”、“小云南”或“乌撒卫”。山西同云南相隔几千里,如果说云南的移民先长途跋涉至山西洪洞集结,再由洪洞迁出至山东胶莱,需要在中国的版图上绕一个大圈,这明显是不合乎常理的。

明朝初期,蒙古残余势力仍占据着山海关以北的大片土地,陕、川、云、贵几省也仍在元朝统治之下,各地大小战事时有爆发,令明政府芒刺在背。

洪武十四年正月,(公元1381年),北元太尉乃儿不花率军犯境,朱元璋任徐达为征虏大将军,举东西两路大军出征塞北,四月,东路军颍川侯傅友德部在灰山(内蒙古宁城)大败元军,俘虏乃儿不花,西路军在黔宁王沐英率领下出一举攻取至胪朐河(今中蒙边境克鲁轮河),大获全胜后于八月底全军班师还朝。

彼时的云南也是各种势力割据,北元梁王盘踞在昆明,云南望族大理段氏割据点苍山、普洱山一带,另外乌撒、东川、建昌、芒部各有蛮王并立,同年九月,明朝征北大军返还后略作修整后便又前往云南征讨。

傅友德大军进驻云南后,在乌撒同北元梁王十万军队展开惨烈血战,史称“乌撒之战”战后明军在乌撒筑城屯守,固守战线后,将“乌撒卫城”做为战略支撑,讨伐云南的各路割据势力,这个“乌撒卫城”也正是胶东人民至今仍在魂牵梦绕的先祖居住地————“乌撒卫”

洪武十六年,云南的地方势力大致扫清,局势稳定后,朱元璋诏令傅友德及蓝玉率一部回朝,留沐英镇守云南开荒屯田,因此时云南驻守兵力不足,归降后的各路土司伺机又起叛乱,试图将明军赶出云南,重新割据一方,土司们遥相呼应之下,各地暴动纷起,沐英虽然骁勇善战却也分身乏术,对于接连不断的小规模战斗东西不能兼顾,应对不暇。

洪武十九年,朱元璋再次征调大量兵马入滇,编入沐英麾下节制,再次平定叛乱后在云南各地广修驿道,还征调了大批在中原无田地的百姓入云贵屯田,屯田举措保障了当地军队的后勤供应,而大规模的民众迁移又促进了云贵经济发展,民族融合,进一步稳定了明朝的统治基础

从洪武十四年至永乐初年,入滇的两批明军驻守云南已经长达二十余年,这些兵士来自全国各个省份,涵盖了苏、皖、浙、赣、湘、鄂、豫、冀、鲁、川等地,因历史变迁和军人的宿命背井离乡,他们当中不乏战死的,但多数活下来并娶妻生子,以屯守的“乌撒卫城”为家园开枝散叶,融合在云南这片土地上。

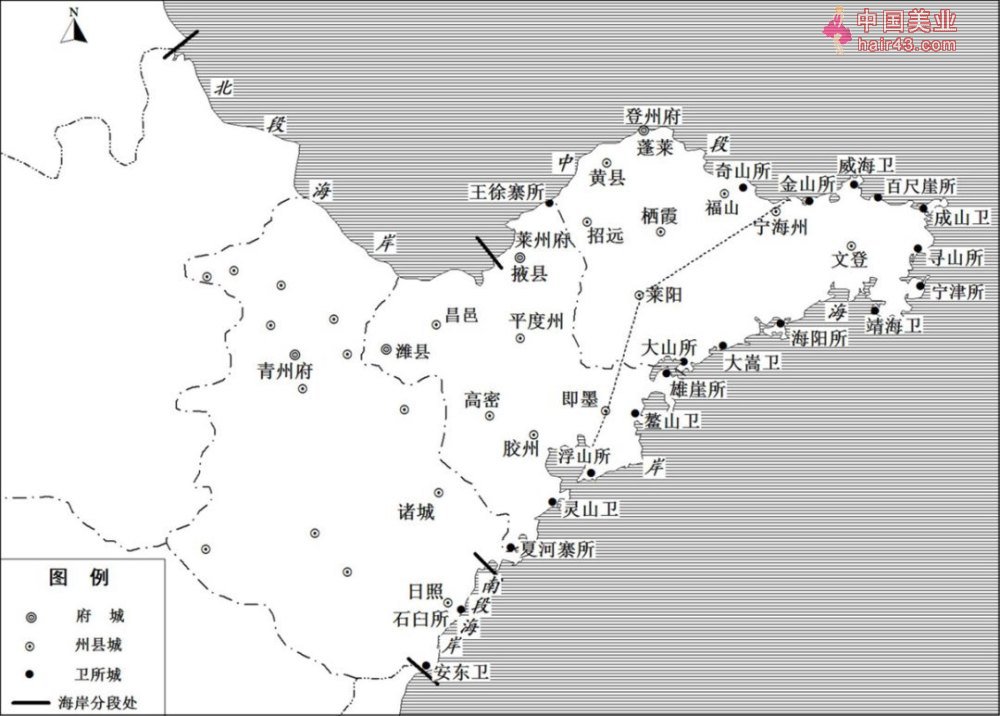

明朝初年,山东沿海地区倭寇泛滥,由日本浪人、商人、海盗组成的中小规模流寇经常侵袭我国沿海地区,为抵御倭寇,明政府陆续在胶东设鳌山卫、灵山卫、成山卫、威海卫等一系列海防卫所,高筑砖城以固海防,史称“沿海二十四卫”。

明代胶东半岛卫所

随着云南政局的逐渐稳定,“乌撒卫”的驻守军队逐年分批次地调防回山东,分别驻扎在胶东的二十四个卫所,抵御倭寇,这些云南归来的军户们在胶东平原上开枝散叶,他们的后代形成了胶莱河两端密集排布的“云南移民村”,六百余年后的今天仍然有许多的村落命名以“XX屯”“XX营”“XX堡”便是当年遗风。

这也是为何山东方言(尤其是胶东方言),能被各省份的人们无障碍听懂的原因,因为祖上们驻守云南期间,来自十余个省份的兵士相互融合,自然的形成了一种各路方言柔和在一起的特殊语言,这种语言便是“胶东方言”的前身”。

胶东农村

祖先是否确切来自云南?存世的史料和专家的研究成果仍不足以支撑将这个观点认定,

但有一点可以肯定,云南也只是祖先曾经居住过的地方之一而已,在这之前整个中华民族已经历过无数次的迁移和融合,这些迁移由各种有组织的迁移或是个体意志的迁移组成,

随着人类文明和社会的进程,新时代产生了更多基于个人意志的迁移,构成了发达地区各地域人群前所未有的高度融合,促进了经济科技多方面的繁荣发展。

(附:关于胶东胶东方言二三事)

我曾在湖北省内的宜昌、孝感等地,意外发现几处比较特殊的地界,当地人讲的方言十分接近胶东方言,令人惊奇。

我试图弄清楚他们的来历,为何他们的方言同胶东方言如此相像,但片刻的停留是远远无法做到的,从地图上来看胶东、宜昌、昆明三者正好是在一条直线上。

云南、宜昌、胶东位于一条直线上

迁移的起点云南至胶东平原直线约两千六百公里,而到位于中间点的宜昌约为一千三百公里,正好是半数,这种巧合不禁使人遐想,或许六百余年前的迁移过程中,队伍浩浩荡荡抵达湖北省境时,有些人爱这个地方的山清水秀,就留下扎根生存了。

————————————————

在新疆有一个边陲小城布尔津,十年前我曾在那里遇到过一个“很有故事”的胶东老人,他的家族移民史充满了历史厚重感。

那个下雨的早晨我抵达了布尔津,去某旅游部门办理相关手续,空旷的马路上只有一个孤零零的车站凉亭,里面坐着一个满脸风霜的老人在避雨,我向他打听了一下要去的地方,老人抬手给我指了指,道了句“谢谢”后,我就匆匆离开了。

办完事请之后又回那个车站等车,见那老人还坐在那里,就同他打了个招呼,没想到老人开口说“我等你半天了呢”,紧接着老人居然问我是不是胶东人。

这令我十分震惊,我仔细端详眼前这个老人,年龄大约古稀,看模样像是个少数民族人士,莫非万里之外的少数民族也知道胶东这个地方?再说我讲的明明是普通话,他又怎么能够听出来呢?

细细攀谈之下才知道,原来这老人同我是老乡,而且还是近得不能再近的老乡,他原籍的那个镇,同我们那个乡紧挨着!

老人说从我问路讲的只言片语,他就猜测是这种请况,只是我走得匆忙,他还没来得及跟我攀谈,于是就在这等着我回来,好跟我聊聊。

他还说下一个车站在几十里外,你不从这坐车你咋样子也走不了,我就知道能等到你呢”。

在这万里之外的边陲小城,居然能遇到老乡,实在不能不感叹缘分的奇妙,交谈中老人对一些老家的风物地理一一向我求证,哪个村挨着哪个村,哪里有条河,哪里有座庙的。

我对老人说“你说的大部分都对,但有一点不是很确切,老家的县以前是潍坊下辖,八几年的时候就归青岛管了,还有你说的那些人,我听辈分应该是老家那一带的人,应该都是上几辈的人吧,我十几岁就没在老家待了,这些人我都不认识,您应该也好多年没回过老家了吧?”。

说到这里,老人神SE有点黯淡,他说自己从来也没回过老家,说在新疆他们也有同乡类的集会,在这苍凉原始的戈壁滩上生存,如果老乡不抱团,难免会被别人欺负。

他说这里有各个时期从老家过来的人,大家经常会在一起交流老家的请况,但从来没有哪个像我的口音一样同他爷爷和父亲的口音那么接近!

老人说他的爷爷以前在俄罗斯做布匹生意,十月革命之后俄国成了苏联,他们待不下去了就打算回国,从新疆入境后走到这个小地方就留下了,没再往家走。

他爷爷给他父亲找了个当地的哈萨克族女人成了亲,后来生了了他,现如今他孙子也十几岁了,一家人这里扎根后已经传到第五代了。

紧接着老人又同我聊起了祖上,对我说:“你是年轻人,可能不知道,我们那一带祖上都是云南人呢,搞不好还是云南苗族,到自己这一辈母亲又是哈萨克人,可真挺复杂的”,说完之后把自己逗得哈哈大笑。

我挺佩服这个老人,我说您懂得真多,但您怎么不回去看看呢?

老人说“人嘛,要知道自己是从哪里来,才知道将来以后要到哪里去”,又说“老家还有亲戚,但都是老爷爷辈传下来的叔伯堂兄弟,要活着也都得比自己年龄还大,几辈人都没通过消息了,还回去干嘛呢”.........