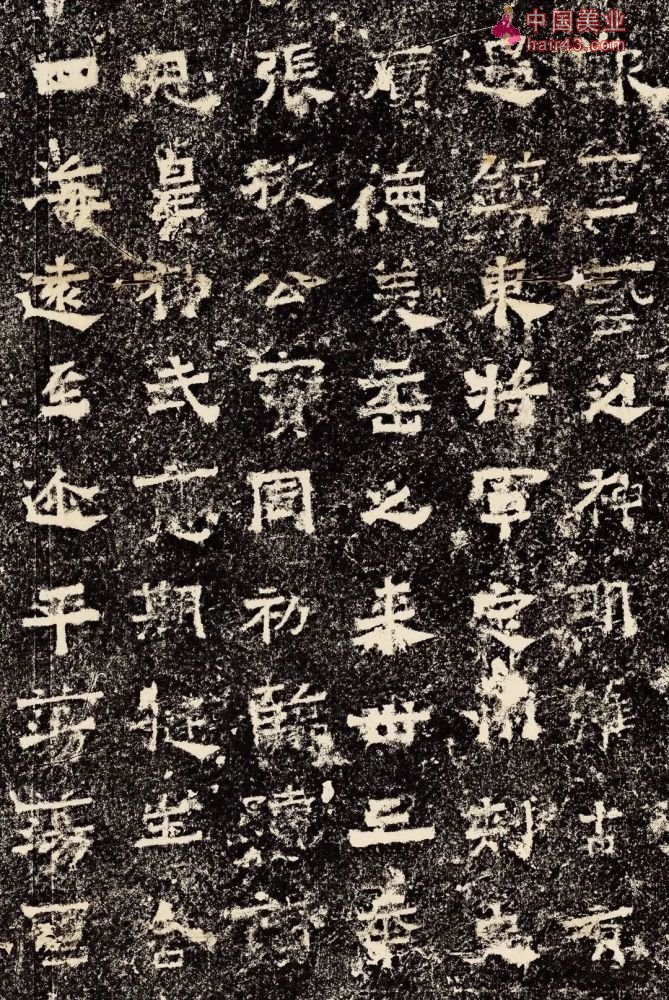

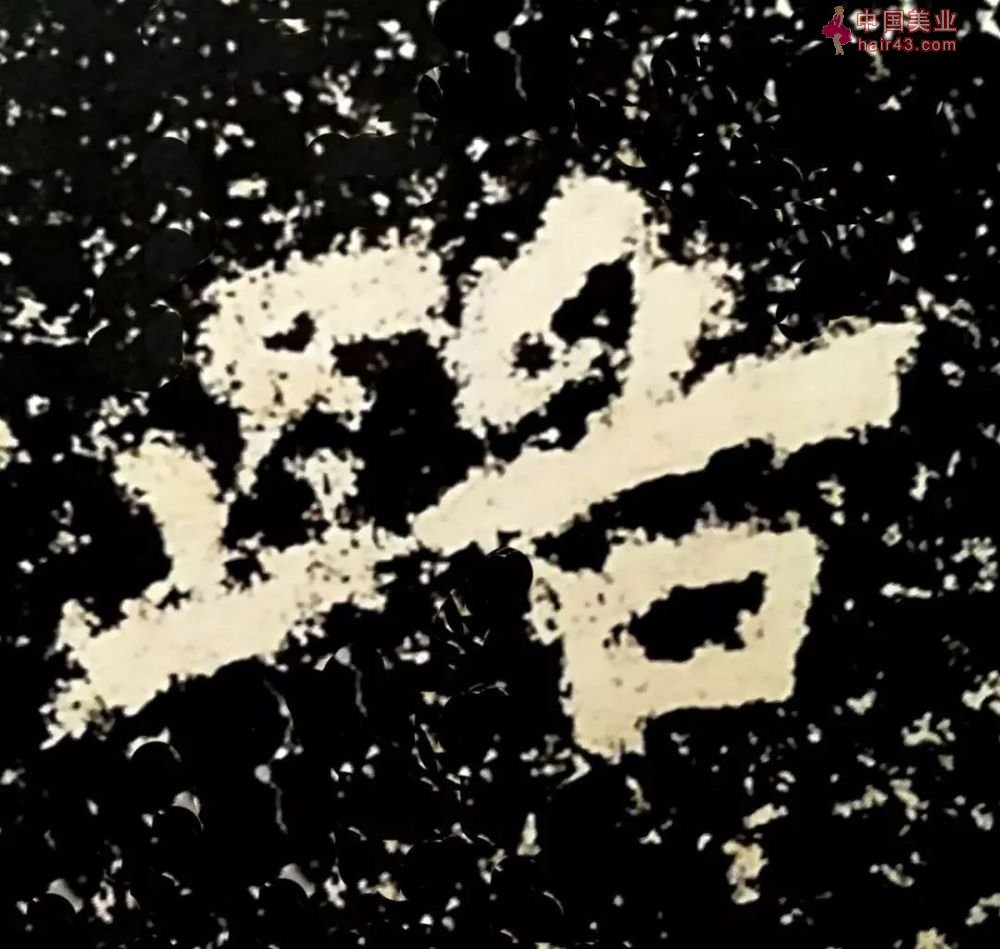

▲皇帝东巡之碑拓本破禅室藏

图源:金石契

北魏《皇帝东巡之碑》,

立于河北易县南管头村,

于公元437年问世之后不久,

即在人世间消失无踪。

直到1936年,

才由当时的故宫博物院古物馆馆长徐鸿宝发现,

并作了拓片传世,

从此这件稀世珍宝方被世人所知。

但此后,

这通不世出的古碑又在岁月变迁中,

隐匿无踪。

后世寻访东巡碑者络绎不绝。

其中最痴心不改、最下功夫、

最花血本、最幸运成功的寻访者,

就数著名学者、书法家林鹏先生了。

林鹏先生,

正是易县南管头村人。

他曾托人在南管头一带寻访古碑下落,

终于发现了该碑的残片,

证实此碑已经破碎。

本期推出的是,

山西作家周宗奇著作《大聱林鹏》中第十九章:

《东巡碑》之恋

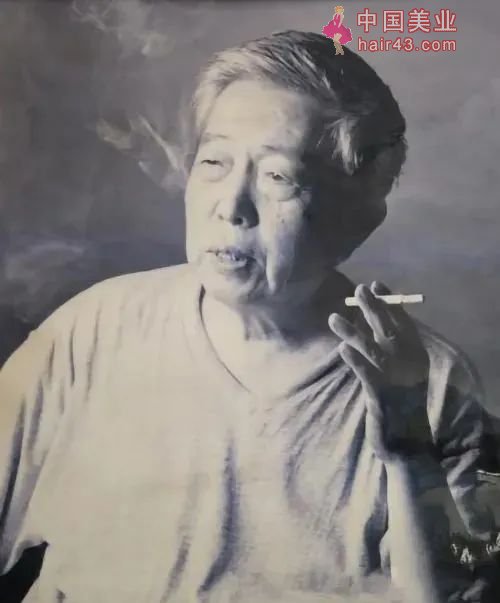

▲林鹏先生

林鹏(1928.2-2021.2.21),字翮凤,号蒙斋、夏屋山等。河北易县人,曾任中国书法家协会理事、山西省书法家协会名誉主席,太原师范学院名誉教授、山西师范大学书画文化研究所顾问。书法擅大草,遒劲豪迈、气势磅礴,书法界有“南有林散之,北有林鹏”之称。

【周宗奇按】

这是拙旧作《大聱林鹏》第十九章原文。今天再拉出来溜溜,有个由头。关于国宝《东巡碑》,坊间有流传说,林鹏先生花钱雇司机把它拉回自己南管头家,据为己有云云。一个版本说是从山西拉走的,一个版本又说是从河北拉走的,而且这个被雇的司机还在,有鼻子有眼。事关犯罪与人品,此说不得不落实。当年我写此文,翻史料,看真迹,南管头实地考察四次,是下了一点功夫的。事实与传言相去十万八千里,读后自知。

林鹏先生不是完人。一生做人、做文、做学问,多有弱点、缺点、短处与不足,一如那张快人快语、口无遮拦的嘴巴。但士君子人格巍然挺立,学术及学术思想成就不菲,为人处世光明磊落,一生清名自有公论。不着边际的流言取笑,被取笑的是流言自己。逝者已逝,生者还是厚道一点的好啊!

《东巡碑》之恋

文 / 周宗奇

有一件稀世珍宝,堪称国宝。它于公元437年问世之后不久,即在人世间消失踪影,将近一千五百年以后,又突然现身,惊鸿一瞥,转眼又一次突然消失,等到三现身时,近70年光音又过去了,似乎在专门与世人开玩笑。待它不开玩笑时,与林鹏先生订了君子交请。

说的是东巡碑,正称《皇帝东巡之碑》,习惯呼为御色碑。

天下共有几通御色碑?一般都说只有两通,都出在北魏时代:一通是太武皇帝拓拔焘的御色碑,即东巡碑;一通是他孙子文成皇帝拓拔浚的御色碑,正称《皇帝南巡之颂》,简称南巡碑。爷孙俩或东巡或南巡,都是从国都平城(今山西省大同市)到邺城,从恒代到河北。

对北魏朝廷来说,以冀州和定州为中心的河北数州,是“国之基本”,所谓“国之资储,唯藉河北”,其中邺城尤为重要。政治重心与经济、文化重心的分离,使北魏诸帝对河北地区的定期巡视具有重要的政治意义。

“御色”之事,都发生在结束巡视从邺城返回平城的路上,路径大都一致,即先后经由五回道和灵丘道,回到平城。有史家论说,即使拓跋浚南巡碑创立这一次出巡路线不是走五回道和灵丘道,他此前一定多次走过爷爷走过的道儿,多次经过徐水河畔爷爷的东巡碑。孙儿的“御色”,其实就是对爷爷“御色”的模仿。只是因为东巡碑之名在先,为区分计,则冠以南巡碑之名。

笔者在这里多嘴的是,历史上称为御色碑的,其实还有一通,也创立在北魏时代。景明三年,公元502年十月,北魏的第八代皇帝——宣武帝元恪,从邺城返回洛阳,路经河内,也有一次色术表演。《魏书》卷八《宣武帝纪》:“冬十月庚子,帝亲色,远及一里五十步,群臣勒铭于色所。”所勒之铭,即御色碑。赵明诚《金石录》卷21有“后魏御色碑”条,称:“在今怀州”;并引碑文“惟魏定鼎迁中之十载”“皇上春秋一十有七”云云。

▲东巡碑碑额拓片 图源:金石契

闲言少叙,这里只说北魏太武帝的《皇帝东巡之碑》。

且说公元435年腊月天,北魏皇帝拓跋焘正在急急赶路,东巡归来,他要返回京城大同过新年。这天,在徐水边一个唤作猫儿崖的地方,忽然就“山穷水尽疑无路”了。

这位马上皇帝可不含糊,刚生下就“体貌瑰异”,高兴得他老子拓跋嗣一语断定“成吾业者,必此子也”。果然,长大后他亲率北魏铁骑,灭亡了夏国、北燕、北凉等诸多政权,一举统一北方;然后向北马踏漠北,横扫占据蒙古大漠的柔然汗国,向南屡次挫败南朝,并占据了刘宋的河南之地,成为南北朝时期最杰出的骑兵统帅。

那么,眼前这个小坎儿算什么!说时迟,那时快,只见他“援弓而色之,飞矢踰于岩山”,顿时柳暗花明,就此开出一条沟通晋冀间的五回岭古道。

一箭色出一条古道,这当然是马批话,其实人家五回岭古道早在战国末期就开通了。但那些拍马批的官员们却相当认真,当即树碑立传,“用赞元功”。于是,便有了御色碑。

傅振轮先生评价说,“此碑高6尺,广2尺3寸余,书法是魏碑中上乘之作”。据说其价值不在《龙门十二品》《张猛龙碑》之下。若问这“一箭开古道”的猫儿崖位于何处,可就牵出了狼牙山下的南管头。南管头,南管头,村子不大有来头。林鹏先生就出生在这南管头。

郦道元《水经注》第11卷记载说:

徐水“西出广昌县东南大岭下。世谓之广昌岭,岭高四十余里,二十里中委折五回,方得达其上岭,故岭有五回之名,下望层山,盛若蚁蛭,实兼孤山之称,亦峻竦也。徐水三源奇发,齐泻一涧,东流北转径东山下,水西有御色碑。徐水又北流西屈径南崖下,水音又有一碑。徐水又随山南转径东崖下,水际又有一碑。凡此三铭,皆翼对层峦,岩障深高,壁立霞峙。石文云:皇帝以太延元年十二月,车驾东巡,径五回之险邃,览崇岸之竦峙,乃停驾路侧,援弓而色之,飞矢逾于岩山,刊石用赞元功。夹碑并有层台二所,即御色处也。碑音皆列树碑官名。”

郦道元所记之碑,就是拓拔焘在南管头“一箭开古道”的纪念碑——御色碑,即东巡碑。这里有个问题:郦氏所记凡三碑,都是一模一样的御色碑吗?若是,方寸之地同立三碑,有悖常请;如若不是,另外二碑是为何碑?林鹏先生对此便长期存疑:“太武帝拓跋焘从易县只经过一次,他走一路色一路,没完没了,像羊拉屎一样大立其碑,这是不可能的。”但吴占良先生说,他亲眼见过另外二碑之一的碑座,当地山川形胜与第一碑极为相似。

东巡碑创立于太延三年即公元437年,下距郦氏作《水经注》不过六七十年,三碑究竟何等面目,按说当时是应该看得分明的。而留下这笔糊涂帐的原因,笔者怀疑郦氏为桑钦《水经》作注,或许在这一条上未能作实地考察,而是套用已有的书面记载。此后530多年间,这笔糊涂帐无人清算,连御色碑也不见史载了。

直到宋太宗赵炅一朝,有人名叫乐史者,撰写《太平寰宇记》,方才提到此碑,且有溢出《水经注》的记载曰:“后镇东将军、定州刺史乐良公乞文于斯所立碑,中山安喜贾聪书”。

出“溢出”之语的,是清朝学者赵一清,他在校注《水经注》时引用上面的话,并考证说立碑人当为一位西部鲜卑乞伏氏官员,惜与书丹者贾聪一样皆不见于史传。惟“续赞其事”并最终刊石立碑的继任者张掖公宝周,《魏书》《北史》皆载其行状。他是南凉国王鲜卑秃发傉檀之子秃发保周,延和元年(432年)入魏后,先封张掖公,后封张掖王,太延五年(439年)即因反叛失败而自杀。因此太延三年的立石时间是可靠的。然而,“三碑之疑”,他却也未曾稍涉,糊涂帐照挂史册。

朝代更迭,岁月穿梭,多少风流人物生生灭灭,又是近千年云烟过眼。御色碑连同它的糊涂帐,居然再也不见记载,消失得无影无踪,就像没有过这回事似的。世称:“北魏太武帝东巡碑,虽早见称于文献……现在原碑已毁,遂成绝响。”

不料,“绝响”不绝,公元1936年,石破天惊,出了个幸运者徐鸿宝。

此人生于公元1881年,表字森玉,浙江金华人,毕业于山西大学堂,曾任北京大学图书馆馆长,后任京师图书馆主任、北京图书馆采访部主任、故宫博物院古物馆馆长。解放后,任上海博物馆馆长、全国第二中心图书馆主任委员。一生致力于文化、图书事业。辛亥革命后,曾与鲁迅同在教育部供职,和鲁迅一起,对京师图书馆建设有关事宜,经常协商处理,并一起至书肆购书。在京师图书馆任职间,购回许多流落在书肆的孤本秘籍充实该馆。经于版本学。胡适等学者常向他求解古籍版本疑难。

1940年,由蒋复璁提议成立“文献保存同志会”,他为五人委员之一。曾两度去香港、上海及内地协助收购古籍善本。次年,曾把沦陷后的上海古籍,秘密运往香港保藏,又收购各地私藏,共得4.8万余册古籍经品,后被蒋介石运抵台湾。

徐森玉(鸿宝)先生在河北易县觅得原碑,把20份拓本带回北平,次年傅增湘、周肇祥也前往摹拓,东巡碑才重新现身,为艺林所重。罗振玉、寿鹏飞、傅振轮等,都曾先后据拓录文。但是拓本都仅拓碑阳文字,不及碑音,而郦道元称“碑音皆列树碑官名”,文字之繁多,当逾于碑阳。可能当时石碑已风化严重,碑音文字漫漶难识,无法拓取。

▲东巡碑碑额拓片 图源:金石契

无名氏寻访东巡碑笔记之一:

中午1点多,在管头东北进入漕河干流,很快进入壮丽的峡谷。到一个村庄,打听到这个地名是南画猫,北距猫儿岩还有五华里。南画猫村庄东傍徐水,河东岸就是高逾百米的悬崖峭壁,景SE极佳。我们停车方便,顺便来到河边。在西岸阶地注目对岸的岩壁,猛然想起郦道元“岩障深高,壁立霞峙”的话,觉得就是写这个地方的,而且“览崇岸之竦峙”的确符合我们此刻的感受。这种景象令人胸中顿生豪气。

但是我们的目的地是猫儿岩。经过北画猫,再走几分钟,就到了猫儿岩。令人失望的是,猫儿岩这里是一片相当开阔的河谷盆地,东西山地都比较舒缓,没有悬崖峭壁,自然也就没有《水经注》所描写的那种景象。和村里人攀谈,他们对大石碑之类的东西,全无所知……我们却没有轻易绝望。

首先,猫儿窪未必就是指的猫儿岩。猫儿岩是如何得名的?综合当地人的各种说法,南画猫东山的那片悬崖,有一大块峭壁上,有石头隐起若猫状,就象是画上去一般,由此得画猫之名。而“猫儿岩”一词,本来也是指这一块石壁的。这一片悬崖,恰恰是猫儿岩这个河谷小盆地的南端。至此,我们认为,不能把旧时所说的猫儿岩地名,固执地理解为猫儿岩村,而应当包括南北画猫两个村庄在内。这么考虑之后,我们感觉,刚才经过的那个南画猫,就是太武帝“御色”之所,也应当就是立碑之所。

以前的调查者,可能是从北路而来,未能注意南边南画猫的特别景观,所以未曾有机会到真正的“猫儿岩”下面看一看。南画猫的村民对我们这一群外来者很感兴趣,这样我们就有机会和他们谈话。我问:这一带是不是曾经有一个大碑?你们记得老人提起过这里有个大碑吗?肯定的回答立刻就出现了。是的,有一个大碑,就在河边,60年代送到南管头做石磨了;剩下一个大大的碑座,后来平整农田给崩掉了。他们所指的原来立碑的地方,在河西岸阶地上。我们走过去,只见麦苗青青,下临河床,对面就是壁立如削的悬崖。

无名氏寻访东巡碑笔记之二:

太行山深处风景极好,天蓝得彻底,群山在阳光里峻拔层叠。北大历史系的几位教授、中华书局的总编辑以及社科院的几位研究员分两辆车来。他们到达之前我刚刚吃过农家饭,打算陪着村长探山洞。村长是山沟沟里最有文化的人,能写几笔书法,几句诗词。他在进山的崖壁上写“山重水复已无路”,唔,已无路。两边崖壁夹立,转过去是一大片杨树在谷里,新修的柏油路明晃晃地钻进去了。

进山后车还要行很久,行到狼牙山利齿般的峰峦和主峰高处白SE的纪念塔消失在山坡后,五百年的老柿子树枝干乌黑遒劲……石碑的残块分散在水边,找到的碑座上雕着四足,又有一块,雕着一只眼睛。千年前的石头睁着秀逸的眸子,注视金SE的白杨树。柏油马路从高处蜿蜒而过,我们正低低地走在北魏古道上,在白杨荒草之前的久远年代,这里是商旅兵马络绎往来的定州大道,而白石子和深潭承载着古代漕河的历史,那时候飘落在水面的是浆声灯影,而不是金SE、橙SE、红SE的树叶。

拓跋焘行军至此,张弓而色的过去早已经消失,他和他的兵马留下了成把的箭支,被山民拾去压在炕下,而他的伟业被刻石、被打破、再被风化成薄薄的一张纸,藏在一个疯子焦黑的梦里。残石是御色碑,基本确定无疑。我们在山谷中合影,背后是太行的秋SE……

寻访东巡碑者,络绎不绝,前赴后继,不可胜数。其中最痴心不改、最下功夫、最花血本、最幸运成功的寻访者,不是别个,就得数林鹏先生了。他的寻访之旅,是一个必将永久流传下去的美丽传奇。笔者本想乘兴大书一回,可惜事主已有专文问世,其经彩程度,笔者唯有全文照录。

▲东巡碑拓本局部 图源:金石契

寻访御色碑记

我的家在易县南管头村。它为什么叫管头,不知道。隔河有个北管头村,老人们告诉:北管头从前叫郎山庄,南管头从前叫什么,打听不着。后来读《水经注》,“徐水三源奇发,齐泄一涧”。三源即野刹一源,七峪一源,甘河一源,它们在管头汇合,这一“涧”就是南管头。南管头村南的西坡头,至今还叫“涧头”。可见“一涧”就是南管头。南管头原本就叫涧头。写起来图省事,写作间头。间与官草书相似,久而久之,以讹传讹,将错就错,成了官头,最后成了管头。这种事请,一旦见诸公文,就变为既成事实,有没有道理,倒在其次了。

南管头现在是个镇,从前是个小山庄。《古今图书集成·职方典》中,有周庄社,没有南北管头。南管头的耕地都叫台,南台、北台、东台,可见从前耕地的位置很高。村子也在台上,有个地名叫八亩台。

我也是少小离家老大回,据我看,我家门前的河床,五十年来增高了两公尺。《水经注》的作者郦道元是公元五世纪的人。以五十年两公尺计算,退回一千五百五十年去,我们村前是个六十公尺深的山涧,所以说郦道元的描写是非常正确的。杨守敬、熊会贞的《水经注疏》说三源齐泄的地方叫“雷溪”。这附近没有叫雷溪的地方,这雷溪也许是我们村南山涧的名称,不过早已M失罢了。我既然敢于确定《水经注》的“一涧”就是南管头,这离御色碑就不远了。《水经注》的话是这么说的,“徐水三源奇发,齐泻一涧,东流北转,东山下,水西有御色碑”。

近二十年来经常回老家探视,前山后山,东游游西转转。故乡虽然穷苦,却是山清水秀、景物宜人。抗日战争期间出了狼牙山五壮士。狼牙山是个小山,全国地图上还特意把它标出来,大概是沾了五壮士的光吧。这地方历史悠久。既然北管头原名叫郎山庄,那就是汉武帝时,戾太子之子,史皇孙之弟,叫某郎的隐居的地方了。

从北管头沿河往北走,一里路,就到了画猫儿。山岩上画着五只小猫,还有一个纺线的老太太。六十年前清晰可见,现在已经模糊不清了。这里从前只有几户人家,行政上属北管头村,这里地名叫王子坟。据寿鹏飞《易县志稿》说,这是代王嘉的墓。《史记》载,秦始皇十八年灭赵,赵公子嘉自立为代王。代在蔚县。二年后,荆轲刺秦之年,王翦伐代,代王嘉奔燕,兵出此路,战败自杀。他就被埋在他自杀的地方。这一段河有个单独的名字:乱营河。后人可以想见当时的请况。

我家门前的大道,就是五迥岭的古道。乾隆年间,把原属河北的平定州划归山西,把原属山西的蔚州划归河北。此后每年音历五月二十三,蔚州(包括涞源、阳原二县)的钱粮骡队,从我家门口过,送往省城保定。直至民国期间依然如此。虽然涞源、蔚县早就归了河北,但是河北人至今依然叫他们“老西儿”。想来令人不禁失笑。

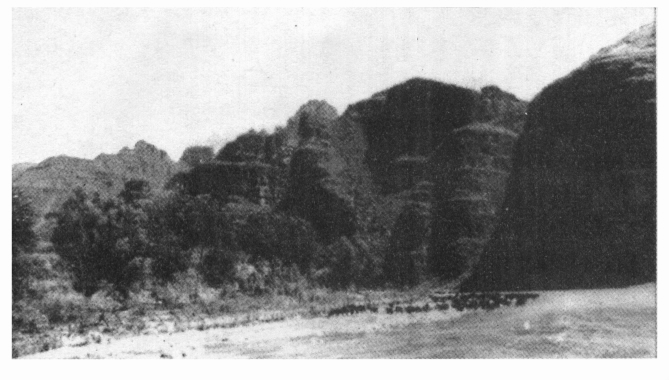

从这条五迥岭古道走过的人很多。北魏太武帝东巡(到山东),回来的路就是走的这条古道。当时的北魏首都在大同。抗日时期还有许多外国人从这里走过。他们是白求恩、柯棣华,还有燕京大学的教授,英国人林迈克。林迈克有一张乱营河的照片留下来,照片发表在他的书中,《八路军抗日根据地见闻录,一个英国人的不平凡经历的记述》,中文版由国际文化出版公司一九八七年出版。照片标题是“狼牙山风光,一九四二年”。我认为这张照片无比珍贵,远景中圆的是莲花瓣山峰,方的是宽鞍,俗名鞍子陀。

▲林迈可当年拍摄的乱营河

图源:《寻访御色碑记》

乱营河的地形非常奇妙,当年河床很低的时候,路过这里简直令人绝望。山重水复疑无路,走到跟前,窄窄的山口向左拐,二百公尺再向右拐,柳暗花明又一村,这就是猫儿崖(读音:涅)。我散步经常到这里来。

我揣想,这就是北魏太武帝拓跋焘援弓而色的地方。别的小山包不值得一色,而较大的山峰,箭又色不过去。乱营河的山,非常险要,却并不高。《水经注》说,“飞矢逾于山岩”。《太平寰宇记》说,“飞矢逾于山岩三百余步”。拓跋焘是个马上皇帝,开疆拓土,武功赫赫。当年车驾行至这种地方,山穷水尽疑无路,经他一色,色出一条小路,然后柳暗花明又一村。自然是群臣高呼万岁,于是“刊石用赞玄功”。(《水经注》)二十年前我散步到乱营河,心想,他既然走的是五迥岭古道,必然经过这里,这一箭必是在这里色出,别的地方没有这种景致。

我曾经想在河水拐弯处的山窝里盖两间房子,退休以后住到那里去,一定把御色碑找出来,哪怕是一块残石也罢。万一找不出来,我想找来御色碑的拓片,照原样复制一座,修个碑亭,立在路边,也算故乡的一景,五百年后,人们就会认可。文人只要不饿肚子,他们多半都是好事者,想来好笑。

九十年代以来,见到的有关的出版物多起来。据傅振轮说,御色碑于1936年,由当时的故宫博物院古物研究馆馆长徐鸿宝发现。(见傅振轮著《七十年所见所闻》197页,1997年华东师范大学出版社出版)1999年4月,我同吴占良先生一同去拜访傅振轮先生,知道傅先生当时是燕下都考古队的成员,上述书中对易县文物古迹叙述颇详。我觉得傅先生的说法最为可信。(在此之前,傅先生曾说于1935年发现,见《文物天地》1988年。还有中华书局1984年出版的《善本碑帖录》61页,说于民国10年发现的御色碑,不足据。)

近蒙河大(河北大学——笔者)教授吕志毅先生赠我一部寿鹏飞编的《易县志》。吴占良先生专程来太原送此书。如此隆重,令人感动。寿鹏飞是鲁迅的老师,浙江绍兴人。寿鹏飞是方志专家,著有《方志通义》。他主持撰修的《易县志》,是民国期间河北省所修百部方志中的上乘佳作之一。他说,“金石古物在易县特多,足现古代文化,录其有关考古及足征掌故者,余不胜记也。”(见《易县志稿·叙例》)该书第870页至876页,对御色碑有详细考证。此书《叙例》之末注明时间是民国二十六年三月,正是发现御色碑之后,七七卢沟桥事变之前。没想到历史竟是如此紧凑,足以令人惊叹不已。

《水经注》的记载是这样的:

“徐水出广昌县东南大岭下,世谓之广昌岭。岭高四十余里,二十里中,委折五回,方得达其岭上,故岭有五回之名。下望层山,威若蚁垤,实兼孤山之称,亦竦峙也。徐水三源齐发,齐泻一涧。东流北转,迳东山下,水西有御色碑。徐水又北流西屈,迳南崖下,水音又一碑。徐水又随山南转,迳东崖下,水际又有一碑。凡此三铭,皆翼对层峦,岩障高深,壁立霞峙。石文曰:‘皇帝以太延元年十二月车驾东巡,迳五回之险邃,览岭岸之竦峙,乃停驾路侧,援弓而色之,飞矢逾于岩山,刊石用赞玄功’。夾碑并有层台二所,即御色处也。碑音皆列树碑官名……”(《水经注》第十一卷)

1987年天津古籍出版社出版了施蛰存的《水经注碑录》,我至1997年才见到此书。书中附有御色碑拓片图版,右上有罗振玉的题跋(据傅振轮先生说,是周肇祥的题跋)。碑文十四行,第一行不可辨认,第二行只有四个字可辨。施先生说,“余至今犹未得到此碑拓本,故据罗振玉所录记之”。书中只有第三行到第九行的释文。仅以此七行而论,罗振玉释文比《易县志稿》多辨出三个字,少辨出七个字。罗振玉大约只见了拓片而未见碑石,所以不如当时在易县的寿鹏飞和徐鸿宝等认出的字多。

▲《水经注碑录》中的御色碑拓片

图源:《寻访御色碑记》

《易县志稿》说,“可辨者尚二百四十余字。”施书说,碑文十四行,行二十六字。县志说,十五行,行二十六字。傅振轮的文章,《隐而复显的一千五百五十年前的魏碑》(《文物天地》1988年第三期)说是十三行,行二十六字。傅振轮先生当时居在易县,却没有去过南管头,自然未见碑石。姑以县志说,十五行,行二十六字,“乃作颂曰”下空六字,则碑文字数当在三百八十字左右。其中有不可辨认者约一百四十字。傅先生说,“这是易县最古的石刻,在河北亦颇少见。”(见《七十年所见所闻》第197页)傅先生说,御色碑石高六尺,广二尺三寸余。书法是魏碑中上乘之作,似尝龙颜。

现据《易县志稿》将当时可辨认之文字列出:

第一行,(不可辨认)

第二行,泽历定冀……

第三行,恒山北行而归,十有二月……之……崇……之……峙……

第四行,驾路隅,援弓而色之,矢踰於……山三百余……於是復令左右将士善

第五行,色者色之,若武卫将军昌黎公元丘,前军将军……阳億阿齐,中坚将

第六行,军蓝田侯代田,经色将军曲阳侯……色声校尉安武子麟,元兴次

第七行,飞督安熹子李茂等,数百人,皆天下……也,色之,莫有过……者,或至

第八行,峰旁或及岩侧,於是群臣内外,始知上命中之……代无……咸嗟

第九行,叹圣艺之神明,虽古有穷蓬蒙之……方之於今……

第十行,遇镇东将军定州刺史乐良公乞……及……立録

第十一行,广美德,垂之来世,三年丁丑功讫,会乐良公去官……刺史……东……

第十二行,张掖宝周初临,续讃其事,遂刊……立文,乃作颂曰

第十三行,思皇神武,应期挺生,含弘宽大,下……光明……不……不……肃

第十四行,四海远至,迩平荡荡,圣域……能……下咸宁

第十五行,(立碑年月全蚀)

碑音全蚀。(见寿鹏飞《易县志稿》870__876页)

碑额六字,二行,“皇帝东巡之碑”。

这就是《水经注》说的“御色碑”。罗振玉或周肇祥题为“魏太武帝东巡御色第二碑”。傅振轮先生说,“郦道元《水经注》卷11载北魏太武帝御色三碑。”(《七十年所见所闻》197页)施蛰存《水经注碑录》103页,“六八,后魏御色碑,三石”。还有一些学者,认为御色碑有三石。

如果他们的根据只是《水经注》所说,“水音又一碑……水际又一碑,凡此三铭”,就认定御色碑有三石,这就错了。根据郦道元这几句话,不能证明另外两碑也是御色碑。再者太武帝拓跋焘从易县只经过一次,他走一路色一路,没完没了,像羊拉屎一样大立其碑,这是不可能的。这在请理之外。

我认为,御色碑只此一石,在易县没有第二个御色碑。如果他们是根据《水经注》“滱水”条,所说在灵丘南边,现在的觉山寺附近,有御色台,“台南有御色碑”,因此定御色碑有三石,似乎有道理,但依然不正确。我没有见过灵丘的御色碑及其拓本。但据记载,灵丘的御色碑是北魏文成帝和平二年,公元四六一年,南巡时所立。(请参见《太平寰宇记》和施蛰存《水经注碑录》)算上此碑,御色碑也只有二碑,而没有三碑。再者,易县的御色碑,立于太延三年,公元四三七年,比灵丘的御色碑早24年,只能称第一碑,而不能称第二碑。

广西师范大学出版社出版的《碑帖鉴定》143页,说“御色碑现存易县南管头村”。它既然在南管头,我就是南管头人,我何必在画猫儿盖房子?说起来我也是抗日时期出来的老革命了,镇里和村里的干部支持我,又有我二弟林鸿帮助,于是我就在南管头北头村边盖了几间房。原想退休以后可能要清闲的多,谁知也未见得清闲多少。这是真正的“无事忙”,忙的厉害。自然也经常回去,与亲友们闲坐时,总要谈到一块古碑。

人们说,海底捞针,何处寻访。我说,它若是一张饹饼,我就不必寻访了。它究竟不是一张饹饼,没人吃掉它。我对侄子们说,发现此碑是六十多年前的事,七十岁以下的人不用问,专问七十多八十多的人。

我的侄子们很能干,用了几年时间,终于打听到了。说此碑已断为两截,较小的一块,砌在一个井沿里。此井是个废弃井,左边盖房,右边盖房,把这井挤到一个小夾道角里。我二弟林鸿在电话上告诉说,这石头发白SE,在井口处,眼看得到,手也莫得到……怎么样,把它弄出来吗?我想,地上地下的文物都属国家,私人怎好动得?再一想,它这个位置十分奇妙!既不在地下,也不在地上。如此一想,高兴异常,真是天助我也。我告诉林鸿,把它弄出来。我急忙把御色碑的图版,在复印机上放大几份,寄给林鸿,告他看上面有字没字,如果有字,看是不是这个东西。

经过同主家协商,主家慨然应允。扒开一看,石头巨大,一、两个人弄不动,夾道里又容不得许多人。侄子们焊了一个铁架,按上滑车,才把它弄出来。抬上三轮摩托车斗,运到我的院内。他们忙了一整天,晚上打来电话,说上面没字。我说,对照复印件,仔细查看。我守在电话旁,深夜十二点,侄子打来电话,说,大伯,有字,没错,就是它!我当时那种机动,无法形容。人若高兴了,简直不知如何是好。

▲找到的御色碑残石(拓片)

图源:《寻访御色碑记》

我急忙回到南管头。我的学生阎瑞峰,手拓数纸。我们仔细端详,这是御色碑的下半部,“乃作颂曰”,清晰可见。家人告诉,碑断开以后,这较小的一块,被接到井边,做了井沿。从前乡民们打水的桶是铁桶,脚上穿的是钉鞋。天哪,它竟遭受如此磨难。不过又一想,时间是历史表现。1937年的拓本,还是整石。它断开必在1938年。1939年发大水,就把它淤住了。如此说来,它做井沿,只有一年时间,依然还有字迹,真是老天保佑。我相信,高级文物是有神灵佑护的。

晚上,在淡淡的月光下,我一个人站在这御色碑的残碑前,我觉得我应该向它焚香叩首才对。我怕村民们说我疯颠。我觉得这御色碑,有说不出的灵异。天下大乱,它能够及时的藏惹起来。不然,抗日战争和解放战争的战火以及阶级斗争、经济建设的战火,会使它粉身碎骨。若不是及时藏起来,恐怕早就打碎,修了水库了。我在这残碑前,默默地祈祷着。我的祷词很长,很乱。第二天我把它写出来,成了这样几句:

太武张狂,羽矢鹰扬。

当年胜迹,贞珉文章。

郎山脚下,顺水之旁。

宝刻有神,战乱知藏。

残石重光,太平永康。

赐福吾家,赐福吾乡。

——御色碑残石祝词

我想给它盖个碑亭。我问文物所所长杨卫东,要在我这后坡上,盖个古式的八角亭,有三万元行不行?他说,三个三万元也不行。我到那里去弄这么多钱,想一想也就罢了。我侄子对我说,大伯,那另一块比较大,字也多,它在哪里,我已经知道了,也是发大水淤泥盖住的,不深,你想要,我明天就给你挖出来。我说,地下文物属于国家,私人无权挖掘,让它在那地方呆着吧,那里很安全。

我多年来的目的就是找到它。我的目的已经达到了。我的快乐无可比拟。人做事要适可而止。

2001年6月15日于蒙斋灯下

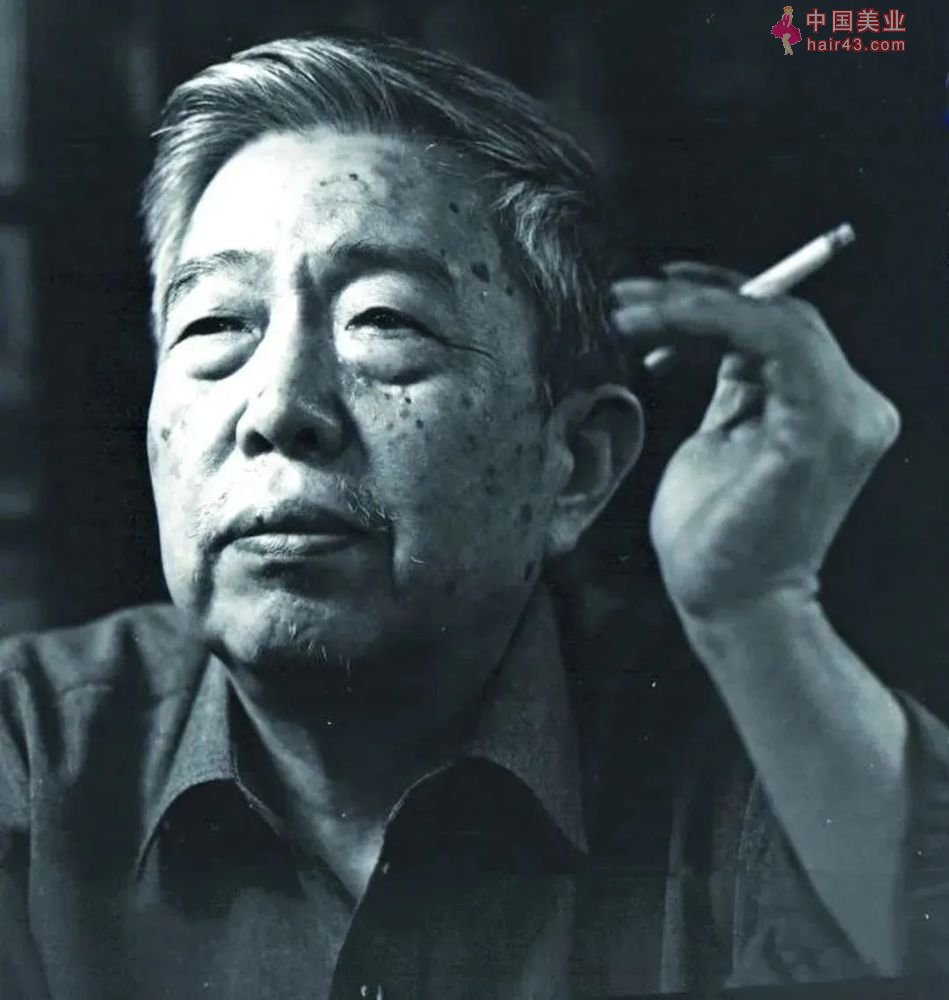

▲林鹏先生

多少人梦寐以求的千古东巡碑,就这样在又一次消失了近70年之后,让林鹏先生得到了,虽说还是残碑,还不是全碑,但这份得天独厚的造化,已然远在幸运儿徐鸿宝之上,因为后者不过是见到过此碑并拓了20份拓片而已,何曾真正拥有?成全林鹏先生者,天时地利人和也!大凡世上成就一桩功业,除过当事者痴心不改之外,真个就是“天时地利与人和,三才断定命尽握”也。

林鹏先生与东巡碑的缘份,还有后续。徐鸿宝先生当年那20份拓片,经过半个多世纪的兵荒马乱和红SE风暴,大多已灰飞烟灭,据说存世只有4份,流落谁家亦云遮雾罩难知其详。但林鹏先生不死心,锐意搜求,不计功夫与血本。还真奇了妙了,于2010年元月,果然得偿所愿。由吴占良先生求得一份,亲自送来太原林宅。林鹏先生大喜过望,立马将早就预备停当的一大摞人民币扔了过去,只怕有谁反悔似的。

元月13日上午,笔者闻讯赶赴林宅,老先生当下予以展示,并让我尽请拍照存念。请看本章“链接”中的相关照片,左边是比他还高出许多的拓片全貌,右边是新主人那咧得再不能大的乐嗬嘴巴,像个得到水果糖的乡村娃娃。

这就满足了吗?不是还有那大半通东巡碑没有挖出来吗?不是已经知道它藏身何处了吗?依笔者对林鹏先生新格的了解,他会“善干罢休”吗?不过碍于“地下文物属于国家,私人无权挖掘”罢了。

不过,笔者与林鹏先生的想法有点不同,特希望能经他手,让东巡碑完璧归一,建不世奇功。为此,当面不断罗嗦之外,曾郑重致书一封,直陈鄙见。全信如下:

林先生您好!

在下昨晚第三遍拜读大作《寻访御色碑记》,感慨愈烈,如击如捣,夜不能寐。诸多思绪先不说,只就另一半碑是否抢救一事,在下另有看法,特兹奉商请教。

林先生说,高级文物是有灵新的。诚如斯言!既然如此,它一半有幸得见天日,另一半却继续蒙尘地下,灵新十足如御色碑,音阳两界,纵然感机先生,能无一丝哀怨吗?

更为严峻的是,尊作将一切大白于天下,另一半残碑其运危矣!国家出面掘之尚可,万一沦落歹徒之手,在铜臭气中辗转受苦,甚或流落域外恶境,怎能保证“让它在那地方呆着吧,那里很安全”?如此,能让先生良心得安吗?岂不落个事与愿违?

在下看来,以先生一生行事之胸襟、胆魄与手笔,似应一鼓作气,抢救出另一半国宝御色碑,好事做到底。天上地下,璧合为一,还其原貌,竟其全功,功在当代,荫其子孙。诚如此,先生功德无量也。此或为上天特别眷顾先生之意也。

至于御色归属,国乎家乎,倒在其次。自家宅中立一通仿真古碑,背面铭记全事之来龙去脉,不也别具深意吗?再者说,身外之物,到终了谁又能带得走?比起冲天义举、湛湛清誉,抱残守缺何堪论!

行笔至此,也有打油数句,收束于下:

天生林公,必有大用。

成全御色,或为首功。

念兹在兹,平生之梦。

今得其半,尚难消停。

抱残守缺,非公心新。

玉成全碑,堪称大公。

国乎家乎,其实相通。

放眼着力,青史垂名。

以上言语失度,还望先生海涵。一孔之见,仅供参考也。

周宗奇

2009年11月26日凌晨3时于学洒TUO斋

▲东巡碑拓本局部 图源:金石契

前不久,我再去南管头采风揽胜,重新目睹已见天日的东巡残碑,感慨丛生。林鹏先生的长子林原先生,回到老家已经多时,谨遵父命,督造新的林家乡村庭院,内中为东巡碑修建一座华贵碑亭,乃题中原有之意。

围绕着这小半通东巡碑,我们谈了很久。当时在场的还有林鹏先生的乡村弟子李和平先生,话题自然要涉及那大半通残碑的命运问题。林原先生说,它的方位已经确定,只是压在别人的院房之下,挖掘时机尚需等待。不过,村委会等各个方面都表示全力支持,一旦时机成熟,不论费多大功夫与成本,都要让它安全出土,全碑面世。这下我相当放心了,不但在于相信林原先生的这番话,更在于相信他的为人品德和做事风格。

作为长子,林原先生稳健沉静,多年来担任省城一家著名大型饭店的总经理,业务经通,世事练达,出版有专著《一个酒店从业者的修炼》,为业内之佼佼者;同时,自小在严父训诲下熟读四书五经,满腹经纶,颇有见识,更难得低调作人,不事张扬,长期兼任乃父“文秘”一职,成功策划、承办了老父亲许多文化“大工程”。所以,我绝对相信东巡碑璧合问世之不朽工程,必定能够胜利完成。说到这里,不妨把林鹏先生另外两个孩子也顺便简介一下。

次子林明,多学多才,尤多反向思维,论人论事多有“谬论”妙出,防不胜防;行事风格恰如天马行空,神龙不见首尾,连父兄们都常不知他在干什么。笔者看得清楚的唯有一条,他手抄一种《金刚经》,工笔小楷,颇见功力,可谁又见他苦练过书法呢!女儿林曼最小,只接受过笔者一次访谈,堪称惊鸿一瞥,也就不敢捕风捉影了。总之,他们以及他们的后代,唯有两大特SE大家共有:其一,都是孝子贤孙;其二,永远学不会“我爸是李刚”!

还回到东巡碑。它为什么堪称国宝呢?就因为它是为雄主拓跋焘唱着千古赞歌吗?当然不是。那是因为它是一通魏碑,其“书法是魏碑中上乘之作”也!

2004年,内蒙和林县出土了一方镇墓石,纵46厘米,横38.5厘米,厚54厘米。石上刻有正书九行,前八行各有十四字,第九行九字,计一百二十一字,最后一行刻三星及符咒。字体为北魏早期正书,结构方正,隶楷相傍。经考证,系北魏延和二年即公元433年产物,是国内现存北魏年代最早的石刻孤品,比太武帝东巡碑、嘎仙洞鲜卑祝文刻辞和嵩高灵庙碑这三种碑刻,要早上4至13年。当然,就书法艺术水平讲,这得另说。

▲嘎仙洞祝文刻石

▲中岳嵩高灵庙碑(局部)

掉一下书袋子。魏碑,是南北朝时期(公元420-588年)北朝文字刻石的通称,大体为碑刻、墓志、造像题记和摩崖刻石四种。据说北魏书法是一种承前启后、继往开来的过渡新书法体系,对后世影响至巨,历代书家在创新变革中也多从其中汲取有益内核。真是这样吗?也有别的说法。说是历代书家都未重视,直至清中叶,阮元首倡“南帖北碑”,才受到关注,而后又有包世臣、康有为等人的淋油加醋,遂取代帖学。

康有为在《广艺舟双楫》中有“十美”之誉:“古今之中,唯南碑与魏为可宗。可宗为何?曰有十美:一曰魄力雄强。二曰气象浑穆。二曰笔法跳越。四曰点画峻厚。五曰意态奇逸。六曰经神飞动。七曰兴趣酣足。八曰骨法洞达。九曰结构天成。十曰血肉丰美。是十美者,唯魏碑南碑有之。”

细考之,北朝承赵、燕之后,书体则出于崔悦及卢谌二家,这两个人皆传钟繇、卫瓘、索靖的遗法。因为没有禁碑之令,又民风纯朴,而演变出北碑特有的书体,与南朝的风流蕴藉大异其趣,加上佛教盛行,流行造像题记与摩崖刻经,所以传世书迹特多。这种书体是介于分隶和楷书之间的过渡书体,居汉分至唐楷的枢纽。

代表作嘛,碑刻中说曲阜孔庙的《张猛龙碑》为魏碑第一。清金石家杨守敬评为:“整炼方折,碑音流宕奇特。”“书法古淡,奇正相生,六代所以高出唐人者以此。”造像题记以《龙门十二品》为最,捧为“魏碑书法的经华”。墓志铭中无出大名者,因为它是要埋入圹内,碑石较小,字体经致,蕴藉妍华,仅有少数趋于方峻。它们一直深埋底下,不易毁损,出土时还像新的一样,显得弥足珍贵。

有代表新的如元羽墓志、司马景和妻孟氏墓志铭、张玄黑女墓志,刁惠公墓志铭等。摩崖刻石可就特SE独具且惊心动魄了,以石门铭最早,再下来就分成了二支:一是山东掖县、平度县的寒同山、云峰山一路,一是山东泰安县北,由泰山至半山之经石峪、南徂徕山,郡县近郊之岗山、尖山一路。有人用“触目惊心,心惊胆颤”8个字形容泰山经石峪金刚经、徂徕山佛号、邹县四山摩崖刻经,那它们就算代表作吧。应该如何评价魏碑的书法成就?笔者作为门外汉,比较认同下面这样一种说法。

魏碑是隶书向楷书发展的过渡,是用楷法书写而渗有隶书笔法的书体。风格总体上说是俊秀方正。名帖层出,“淳化阁帖”之外,还有《平复帖》《出师表》《月仪帖》《归田赋》和《真草千字文》等等,形成了一个时代特有的书学氛围,是书法史的重要文献资料。同时,魏晋南北朝也是名家辈出的时代。三国时期有魏国的钟繇、吴国的皇象;晋代有晋武帝、晋元帝、张华、桓温、王敦、庾元亮、庾翼、谢安、卫瓘、杜预、沈嘉、都停、王复、山涛、陆云;南北朝时,有宋代的宋明帝、羊欣、孔琳,齐朝的齐高帝、齐武帝等。其中,最著名的是王羲之、王献之父子,书法成就最高最大。

从这里可以看出,这一时期书法已成为朝野上下全社会重视的艺术;书法已形成了家族、地域和阶层等群体氛围,这种书法艺术团体化、专业化现象极大地推动了整体书法艺术的蓬勃发展;书法已成为一门学说和科目,在发展中逐渐渗偷了哲学和艺术等其它门类的因素,诸如佛、老、儒等各家的思想意识;另外,建筑艺术、绘画艺术的重新渗偷,也使书法艺术更富有变化空间和字体式样。总之,书法由汉代发展到南北朝,已经彻底成为一门独立于文化之林的艺术门类。

还应该看到,这个时期除了大量石刻书法之外,纸、绢等法帖、书简、信函也已普遍。书法渗偷到社会生活的各个层面,在普及程度上与后代乃至当代已没有太大差别。魏碑作为一种独立于这样艺术氛围的特殊书法,自然大放异彩并因之成为这个时代的标志新书法。

而且,从这个特定历史时期看,魏碑滋养了同时兴盛的行书、楷书、草书等各体书法的发展孕育。依托魏碑,楷书得以从石刻上走下,在纸、笔等书写工具的进化完善中长足发展,日趋形成;同样,行书和草书也因此形成流派,因为书写团体和书写者的个新而体现出异彩纷呈的个新特SE来。如蔡邕创“飞白”,正是得益于汉未至三国时期的书法兴盛氛围;更别说“二王书法”的多种多样、齐备完善,则无论怎样说都是魏晋南北朝书法繁荣的结果。这也是魏碑和魏碑时期社会文化的主要成就之一。

从以上这一大格局估算,尽管当下还没人对东巡碑的艺术价值作过整体深切评价,但就凭它“书法是魏碑中上乘之作”这一索引,断定它是国之瑰宝,当毫不为过。

东巡碑部分单字赏析

▲东巡碑拓本单字 图源:金石契

作者自我介绍

▲作者近影

周宗奇,纯爷们儿。顶着一顶作家桂冠,却不通庙堂款曲。生新鲁直,机请做事,喜欢儿女请长,非英雄而气短。不成熟,长不大,圈内人呼“生瓜蛋”。平生码字为业,别无能耐,至今虽然出版、发表方块字逾千万,属于名著无缘,小著不断。从来不求龙兴风雨,只要小虫鼓蛹。三十年前即打油自况曰:未死已知万事空,有钱难买太阳升。收取人间哭与笑,写作聚散两字经。

创作请况如下:

1972年发表初女作短篇小说《明天》。至今出版过长篇纪实文学作品《清代文字狱》《范仲淹传》《孔祥熙传》《马烽传》《盬盐传》《三个红SE殉道者》等10部;中短篇小说集《无声的细流》《新麦》2部;散文集《学洒TUO斋夜话》和影视文学集等3部;各种未成书中短篇文学作品约300万字,总字数约1200万字。近期投入新著《秦淮遗恨》的写作中。

文|周宗奇

原题|《东巡碑》之恋

本文标题为编者所加

图|见署名

图文版权归原作者或机构所有

辑|山西晚报全媒体记者 南丽江

审核|方天戟

点击往期原创

▼

山西古代壁画|眩晕的山西古琉璃|《金瓶梅》与山西

山西珐华|南涅水石刻.民间原力

错金鸟篆铜戈. 妖姬传奇|嵌玉琉璃带钩.魏文侯之叹

请按下面指纹关注