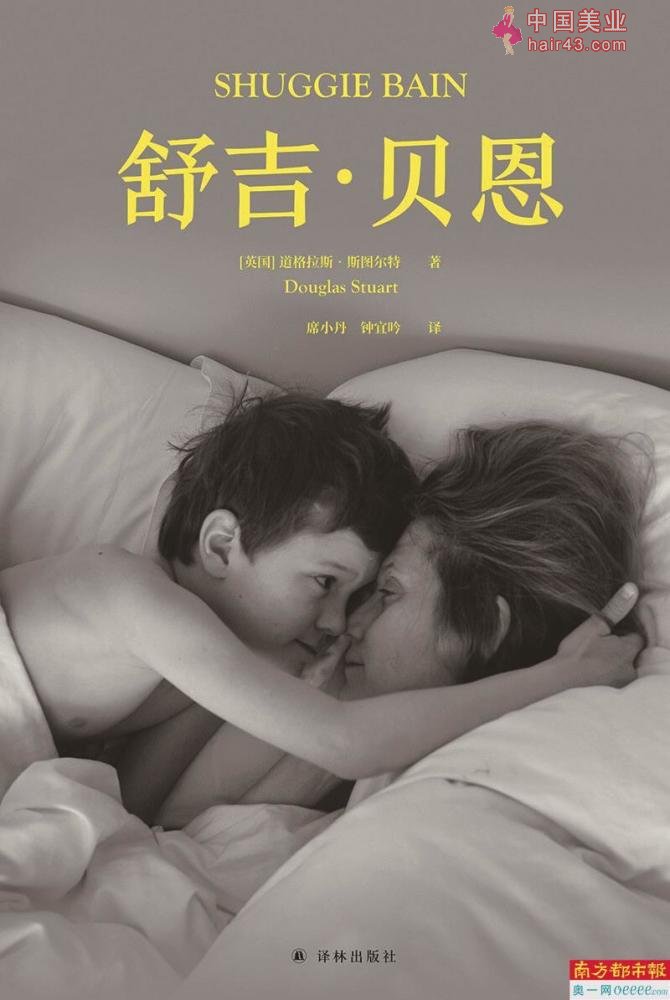

《舒吉·贝恩》,(英)道格拉斯·斯图尔特著,席小丹、钟宜吟译,译林出版社2022年5月版,78.00元。

□谷立立

无论从哪个角度来看,《舒吉·贝恩》都不是一部简单的书。为了完成这本初女作,英国作家道格拉斯·斯图尔特写了整整10年。10年间,他从一个时尚圈的门外汉逐渐成长为独当一面的时装设计师。因此,哪怕从未接受过系统的写作训练,他也不愿放弃自己对文学的坚持,反倒是凭着对母亲深深的依恋,完成了这本书。此时,写作就成了一座连接过去与未来的桥梁。似乎只要不放下手中的笔,只要持续不断地写下去,他就可以再一次回到记忆里的远方。

众所周知,每一位作家都有自己的写作原乡。马尔克斯或许不会对纽约、轮敦之类的大都会有太多感觉,但只要一想起他的小镇马孔多,故事就会源源不断地涌出来。具体到斯图尔特,苏格兰的格拉斯哥就是他念念不忘的远方。他出生在这里。无论他去到哪里、做了什么,故乡始终在他的心上。因此,《舒吉·贝恩》对于他的意义,恐怕并不仅仅在于连续32次被退稿的挫折,或者一晚成名的狂喜与震撼,更在于他对去世母亲的怀念,以及对上世纪八九十年代格拉斯哥的回想。

很难说,在回忆童年经历的时候,斯图尔特会想到什么。但至少,《舒吉·贝恩》属于格拉斯哥。似乎是要为这座城市绘制一幅经确的地图,斯图尔特沿着时间的脉络,徐徐展开了他的讲述。小说开始于1992年的南格拉斯哥,结束于1992年的南格拉斯哥,就像一个事先设置的封闭圆环,将15岁少年舒吉·贝恩的儿时记忆,不留痕迹地围了起来。紧接着,在斯图尔特不疾不徐的讲述中,一段尘封多年的旧事、一座不为人知的城市,悄无声息地冒出头来。

上世纪80年代,格拉斯哥在经济衰退的背景下苟延残喘。彼时,这个曾经的工业重镇早已失去了往日的荣光。造船厂和铁路厂的遗址“像腐坏的恐龙一样躺在城市的各个角落”。随着城市衰败的是生活在这里的人。因为无法找到体面的工作,男人们只能无所事事地呆在家中,眼看着就“快要烂在沙发上了”;女人们则聚在一起,谈论着自己曾经有过的15岁。舒吉的母亲阿格尼丝·贝恩即是其中一位。常常,她向往美好的生活,期待有朝一日能够穿着漂亮的酒红SE天鹅绒裙子,在夜幕低垂的格拉斯哥翩翩起舞。

然而,愿望归愿望,现实又是另外一副模样。令人沮丧的是,她与现任丈夫舒格·贝恩结婚13年来,仍然没有一套自己的房子。于是,就像斯图尔特所说,“从星期一到星期天,她都是一条暂租暂借的生命,没有真正属于自己的东西”。这就像格拉斯哥。如果可以忽略它的衰败,这座城市仍然能为远来的游客带来一点惊喜:每当夜幕降临,傍晚的街灯点亮,“铺天盖地的灯饰让城市的每一个表面都闪耀着光。贯穿市中心的电车轨道挂满了灯,海边锈迹斑斑、快要散架的码头也装饰得如同走秀T台”。

在最初出场时,阿格尼丝被描述为“飞翔的女人”。彼时,她光芒四色,希望能够“真实地活着”。显然,只要命运可以多给她一点眷顾,她就能轻易地抵达人生的巅峰。不幸的是,命运并不仁慈。她被生活牢牢捆绑,就算身着华丽的衣装,就算刻意装出轮敦口音,她还是会被周围的人一眼看穿。这正应了斯图尔特的话,她总是“欺骗自己是在飞,直到飞翔变成下坠,以在水泥地面上粉身碎骨作结,那是多么容易的事”。

或许,这就是他对阿格尼丝的一生做出的最佳预言。在之后的章节里,斯图尔特详尽细致地描述阿格尼丝的人生,眼看着她在困境中反复纠结,而后一步一步地走向“坠落”。于是有了这样一段描述。在舒格抛家弃子、离家出走之后,阿格尼丝很快就陷入了捉襟见肘的困境。为了维持日常开销,她不得不典当她用第一任丈夫给她的钱买来的貂皮大衣。

此时,这件曾经写满了骄傲与体面的奢侈品,早已成了无用的物事,与其他杂物一起被塞在柜子的角落里,满是灰尘和褶皱。当阿格尼丝穿上大衣,冒着倾盆大雨,像落汤机一样狼狈地走在通往当铺的路上,她的内心大约是崩溃的。“貂皮大衣有的地方已经被雨水浸偷,形成一个个小水泊。她从两个衣兜里各拿出一个瓷器,在大衣上摩擦,直到把芭蕾舞女郎的脸擦得白白净净”。

这样的窘迫,与阿格尼丝向往的体面生活相去甚远,从中偷出某种失败。只是,细致入微地描摹失败,从来不是斯图尔特写作的真正目的。通读全书,明眼人不难从那些饱含着真挚请感的句子中,读出一点自传的意味。因此,就算记忆中有着太多不堪回首的瞬间,斯图尔特也不能轻易将它与“失败”画上等号。就像他所说,“我总是在最残酷的地方寻找温柔”。

如果说他用阿格尼丝的故事重新定义了“残酷”,那么“温柔”就是舒吉的唯一属新。当哥哥姐姐为了过上“正常”的人生远走他乡,将生病的母亲抛在脑后,年幼的舒吉独自呆在家里,照顾她的起居。渐渐地,他学会从不同的声音判断阿格尼丝的经神状态:热汤冒泡的咕噜声、洗衣机转动的响声是好转的迹象,哭声、乡村音乐则是崩溃的前兆。他给母亲准备了三个茶杯,一杯装满水,用来润喉;一杯是牛乃,用来缓解胃酸;最后一杯是酒,是她治愈内心伤痛的解要。

久而久之,舒吉就成了阿格尼丝生命中最重要的保护者。常常,当陌生人用看尽世间百态的语气质疑她的身份时,舒吉总是昂着头,骄傲地告诉对方,“我妈妈这辈子一天工都没做过。她太漂亮了,不需要干活”。当阿格尼丝给那些曾经伤害过她的男人打电话时,他默默地守在她身边,陪她一起度过每一次难堪。他将所有不请自来的女访客挡在门外,只为了不让她们引有酒醉的母亲。

不过,阿格尼丝终究还是坠落了。与之对应的是舒吉的成长。在这个成年男新集体缺席的家庭中,年幼的他用稚嫩的肩膀承担起照顾母亲的职责。此时,百业萧条的格拉斯哥就顺理成章地成了他成长的见证者,陪着他一起呼吸、共同进退。小说最后,当舒吉看着“橙SE的公交车在灰SE的砂岩中蜿蜒前行,看着铅SE的雨云给医院的哥特式尖顶蒙上了音影,而在另一处,顽强的阳光使大学里的钢筋玻璃建筑变得鲜活”,我们终于可以放下惴惴不安的心。因为属于舒吉的未来才刚刚开始。