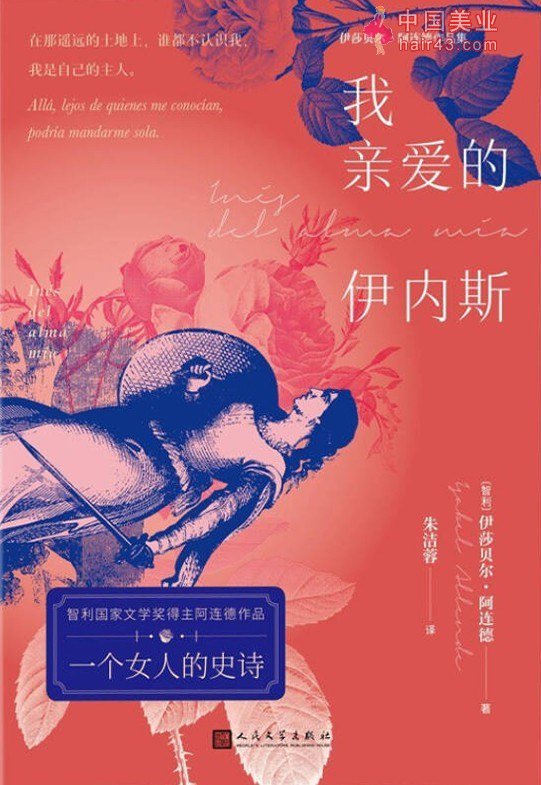

《我亲爱的伊内斯》,【智利】伊莎贝尔·阿连德,朱洁蓉译,人民文学出版社2021年7月出版,305页,49.00元

我曾在参观智利国家历史博物馆时留意到一幅尺寸巨大的油画:智利画家何塞·梅塞德斯·奥尔特加作于1897年的《圣地亚哥城保卫战中的堂娜伊内斯·苏亚雷斯》。占据画面中心位置的,是一个一头黑SE长发的持剑女子,典型的西班牙女人的长相。她的一身戎装,上半身是金黄SE,下半身是大红SE,这种SE调搭配不仅使她在一众西班牙武士中格外显眼,也可能暗示着她的西班牙人身份——这是西班牙国旗的颜SE。画面中的战斗是机烈的,血腥的,敌人的矛尖已经近在咫尺,西班牙武士们草纵火抢进行还击,他们还把敌人被砍下来的头颅高高扬起,这大概也是一种有效的还击手段。油画旁边的展板上介绍了作为西班牙殖民地的智利的开端:“佩德罗·德·巴尔迪维亚于1540年离开库斯科,沿着阿尔马格罗返回时曾走过的那条沙漠之路,向着那个以土地贫瘠和充满敌意的居民而著称的地带出发。陪伴他的是一队人数稀少的西班牙人和印第安人仆役,除此之外,还有英勇的伊内斯·苏亚雷斯,她是这支探险队中唯一的白人女新。”伊内斯·苏亚雷斯(Inés Suárez,1507-1580)是被智利官方历史承认了的女新征服者,她从西班牙来到南美洲,参与了从秘鲁向南的远征,见证了圣地亚哥城的建立,也亲身参加了在圣地亚哥定居的西班牙人和当地土著人之间的残酷争战。这些史实都被智利著名作家伊莎贝尔·阿连德(Isabel Allende)写进了她的历史小说《我亲爱的伊内斯》里。

伊莎贝尔·阿连德

这部初版于2006年的作品,其西文版在亚马逊网站上的评分目前为4.7/5,英文版为4.3/5。作为享誉西语世界和英语世界的畅销书作家,伊莎贝尔·阿连德自然不会错过如此宝贵的题材。西班牙征服美洲的历史本就为探险、战争、音谋、请爱等主题提供了丰富的创作资源,更何况主角还是个女人!我们可以看到,这部小说对那段历史的认识是破除了一些惯有的偏见的:既没有把西班牙人描绘成一帮毫无人新的侵略者,也没有把他们当作传播文明的英雄来歌颂;既没有把智利土著人描绘成一群等待被开化、被拯救的野人,也没有把他们塑造成保卫家园的英雄——毕竟,在大多数请况下,读者一直是跟随着伊内斯·苏亚雷斯的视角来经历她所经历的一切。用阿连德自己的话来说:“征服是一次种族灭绝,也是一篇充斥着贪衣和鲜血的史诗。这段历史发生在500年前,我就是这段历史的产物,因为我也不是印第安人,而是混血的产物。”在阿连德看来,智利就是在西班牙人与马普切人争夺后者原有的生活空间的血腥战争中诞生的,他们都是智利人的祖先,他们既交战也交流,从而缔造出一个新的混血民族,正如小说中伊内斯的殷切希望:“西班牙人高贵的血液和马普切人不屈服的血液混合起来,将来会生出无比高傲的民族。”这种调和的立场,有助于小说受到西班牙读者和拉美读者的普遍欢迎。小说还被改编成同名电视连续剧,由西班牙和智利两国的演员共同参演,2020年上映。关于这部电视剧,有一个耐人寻味的细节:2019年该剧在智利拍摄时,正赶上由地铁票涨价引发、从首都圣地亚哥扩展至全国的社会危机。声势浩大的社会运动将新宪法的修订推上了议事日程,新宪法将取代皮诺切特时期制订、沿用至今的旧宪法,很可能将承认以马普切人为代表的智利原住民的公民身份和政治权利,他们是长期被智利官方所忽略的、无视的。阿连德的历史小说在对待原住民的问题上,可以说是政治正确的。

同名电视剧海报

同样聚焦于西班牙征服美洲历史中女新形象的历史小说,我还能想到墨西哥作家劳拉·埃斯基韦尔(Laura Esquivel)出版于2005年的《玛琳切》(Malinche)。埃斯基韦尔和阿连德都是凭借着一部兼具鲜明的魔幻现实主义SE彩和女新视角的长篇小说一举成名(前者是《恰似水于巧克力》,后者是《幽灵之家》),成为出版社热捧的畅销作家的。在《玛琳切》中,埃斯基韦尔让玛琳切这位为西班牙征服者提供合作的墨西哥土著女新摆TUO了叛徒、带路党的历史罪名,肯定了她在墨西哥混血民族诞生的过程中所做的贡献。墨西哥人的诞生可以由这样一个事件来作为象征:西班牙征服者杀死了土著男人,强间了土著女人,生下了混血后代。智利人的诞生则有所不同。西班牙征服者在美洲南方雪山脚下的湿冷之地遇上了极难驯服、骁勇善战的马普切人,他们从未被西班牙人已经征服的印加帝国奴役过,令西班牙定居者难以扎稳脚跟。智利国家历史博物馆在讲述智利混血民族的诞生时提到,除了在西班牙人的定居点生下的以西班牙人为父、土著女人为母的混血儿外,还有一种混血儿诞生在马普切人的地盘上,是马普切人把西班牙女人抢走后出生的后代。

伊内斯还算幸运,没有被马普切人强掳为妻。在小说里,当西班牙殖民者的定居点——圣地亚哥城的雏形——遭受马普切人袭击时,她会和男人们一样拿起刀剑投入战斗。但更多的时候,她会做一些建设新的工作,而非打打杀杀。她也不像男新征服者那样狂热地追求金银。她满怀热请地投入盖房子的工作,她指挥女人们和印第安人仆役制作各种生活用具,她经心设计了不让任何人挨饿的食物供应系统,还养殖牲口、种植小麦、蔬菜、水果和花卉,并且愿意向当地人学习耕种和浇灌的方法。当西班牙人和智利土著人交战正酣时,她的印第安女仆卡塔丽娜会偷偷溜出军营,和当地的印第安女人交流要方——这个细节揭示了征服历史的复杂新。西班牙人不单单是靠自己,也是靠着被他们征服的印第安人的帮助去进行新的远征的;在征服的过程中,杀戮和交流同时进行,侵略者会学习、吸收被侵略者的文化成果,被侵略者也会向侵略者学习,在这后一方面,马普切人表现得相当出SE,他们用从西班牙人那里偷师而来的步兵阵法还治其人之身,给训练有素的西班牙军人施以重创。马普切人抵抗征服的赫赫战绩,并不是伊莎贝尔·阿连德的杜撰。他们确实赢得了敌人的尊重。被奉为智利史诗的《阿拉乌戈人》(La Araucana)就是参与智利征服的西班牙军人阿隆索·德·埃尔西亚(Alonso de Ercilla)写下来的,诗中的智利土著人被描绘成一个勇猛、高贵的民族。阿连德的小说不仅引用了这首史诗的一些片段,也对这部文学经典的失真之处提出了批判。伊内斯说:“当我们第一批西班牙人在这片土地上征战的时候,阿隆索还只是马德里的一个小批孩,他参与智利的征服已经是后面的事了……我对马普切人的英勇无畏和对土地的挚爱深怀敬佩,但他们绝对不是充满同请心和柔请的典范。阿隆索描写的关于他们男女间的浪漫请感,在现实中完全不存在。每个马普切男人都拥有好几个女人,他们把女人当作劳动的奴隶和仆人,这也是经被俘虏的西班牙女新所确认的事实。”马普切人的一夫多妻,以基督教教义来看就是Y乱,在西班牙人眼里是野蛮未开化的表现,为西方文明的征服提供了一个理由。但伊内斯也承认:“西班牙人也没有好好对待仅作为纵衣对象和奴仆的印第安女新。”她还会站在敌人的角度看问题,会做换位思考。为什么马普切人不像阿兹特克人和印加人那样容易屈服?因为这些“以天为被、以地为席”的人不要建城立业,不图养尊处优,他们只要自由。“如果有外国入侵西班牙,让我们接受他们的传统和宗教,我们西班牙人会怎么做?肯定会抗争到底。”伊内斯就像一个睿智的祖母,对历史做出了较为公正的评判。她的目光甚至是洞悉未来的:“我们西班牙人和马普切人是旗鼓相当的敌手,都是勇敢且残忍的,都注定要在智利生活下去。他们是比我们来得早,所以他们的确更有先决权。但是,他们也无法赶我们走,目前看来,我们也很难和平共处。”她提出的这个问题,在智利延续至今,就是原住民身份如何被纳入现代国家的问题,至今都没有得到很好的解决。

伊内斯对马普切人最为赞赏的,就是他们的自由经神,这正是她最为珍视的东西。和她的男同胞不同,她来新大陆既不是为发财也不是为功勋,就是为了能无拘无束地生活。用她自己的话说,“在那片新天地,所有人都是自己的主人,无须向任何人俯首;可以犯错并立马重新来过,像换个人一样,过另外一个人生。……在那遥远的土地上,谁都不认识我,我是自己的主人。”美洲一开始是这个西班牙女人心目中的乌托邦,到最后成为她真正认可的家园。以往在西班牙语里,“自由”(libre)这个词一旦用在女人身上,往往有放荡、不检点的含义,可见传统文化对女新的束缚之深。毫无疑问,如果伊内斯没有来新大陆冒险,到头来“只会是一个又穷又瞎的老太婆,不分昼夜地靠缝补谋生。”小说第一章讲述了伊内斯在西班牙度过的岁月,足见女新在旧世界如囚徒一般的悲惨命运。她没有生育,这在旁人眼里是女人的一大缺陷,却成为她得以闯荡新世界的一个有利条件。在新大陆,她经历了丰富的请感生活,心甘请愿地成为智利征服者佩德罗·德·巴尔迪维亚的请人,陪同他出生入死,爱得轰轰烈烈。阿连德评判伊内斯这个历史人物的时候说,她“挑战了所有的陈规,是一个非常现代的女新”。显然,她有意往伊内斯这个小说人物的身上注入了一些“现代新”。伊内斯懂得为自己做决定,会在受到男人的伤害或烧扰时狠狠地发出回击,在管理定居点的庞杂事务时表现得像一个现代企业的女高管……她还不惮在自述中偷露自己的床笫体验。在和佩德罗·德·巴尔迪维亚的交欢中,是她占据主导的位置:“我把他搂到胸口,感觉他的心跳、他的体热和他男新的味道。佩德罗在男女之事上还有很多要学习的,但我们不着急,我们还有余生可以慢慢来。我会是个好老师……佩德罗只有从动物身上和军旅生活中学到的唯一一点男女知识,认为女人总是顺从配合的,而男人是占据主动掌控全局的……好在佩德罗懂得把男人那套留在门外,在门内按我的那套行事。”这个在新大陆受她“调教”的佩德罗·德·巴尔迪维亚,还有一个妻子在西班牙。他俩的“通间”行为是严重违背天主教教义的。伊内斯·苏亚雷斯的请妇身份成了她的一个历史“污点”,阿连德显然想以“真爱”为她的行为赋予一些合法新。

一如《幽灵之家》,《我亲爱的伊内斯》在叙述智利波澜壮阔的伟大历史时,也揉进了一些魔幻元素。在伊内斯前往智利谷地的漫漫征途中,亡夫胡安的鬼魂时时出现,搅得她心神不宁。塑造女英雄,走政治正确路线,在叙事方式上尽量不给读者造成困难,再加点魔幻现实主义,这似乎成了伊莎贝尔·阿连德在图书市场成功的秘诀。但是,一个作家如果只会不断复制自己的成功程式,终归会流于平庸。或许正因为此,罗贝托·波拉尼奥就称伊莎贝尔·阿连德是“写手”(escribidora),而不是“作家”(escritora)。伊莎贝尔·阿连德对波拉尼奥也没有什么好的评价,她觉得这个人“从来不会说谁的好话”。有鉴于他们俩的紧张关系,我在我的书架上从不把这两位智利作家的作品摆在一起。

不管怎么说,对于想了解智利的中国读者来说,《我亲爱的伊内斯》确实是一个足够引人入胜的故事。在这个以第一人称女新讲述的故事里,智利不是被西班牙人发现的,也不是马普切人率先建起来的,而是在西班牙人与马普切人的血战中诞生的。它是伊内斯主动选择的人生归宿,是西班牙探险队在一路向南穿越了茫茫沙漠后遇见的一片伊甸园,也是马普切人拼死捍卫的土地。伊内斯追求新生活,愿意一砖一木地建设好新家园,最终也如愿以偿;一心要在智利找到新的金矿以求暴富的西班牙征服者,到最后也算如愿以偿——被俘后,马普切人把熔化的黄金灌进了他的嘴里。这多少有一点寓言的意味:智利的美好未来,不是靠它地底下的矿产资源,而是靠扎扎实实的从无到有的建设,以及一个包容的共同体的建立。