距离卫生巾互助盒登上热搜,已过去约600天。2020年10~12月,高校学生一度在校园里掀起了设置互助盒的潮流。

这一年多的时间里,许多高校的卫生巾互助盒因为种种原因走向终结,在另一些高校,学生们在声浪归于平静后,仍然维持着盒子的运转。过程中,有坚守,有搁浅,而其最有价值的部分之一,是探索。

热血沸腾的秋天

在上海外国语大学虹口校区,卫生巾互助盒的来由是生活区 7 号楼 5 层举办的「廊下晚会」。

「发起就是同学间突然说起,没有特别正式的招募组织过程。」负责人之一希钦斯还记得,2020 年 10 月末,好友连雨在微博看到了华东政法大学设置卫生巾互助盒的消息,转发到了好友群里。

群里的三四个好友商量了一下,觉得在上海外国语大学(以下简称「上外」)设置卫生巾互助盒这件事「应该搞起来」。于是很快建了新群,先后有 16 个感兴趣的同学进群,互助小组正式成立,取名「SISU 月经互助小组」。

16 名小组成员,大多数是上外高翻 19 级英语口译班的同学,住在同一栋楼内。小组成立后,每天晚上都在宿舍走廊里开会,一聊就是好几个小时。

开了一周的「廊下晚会」,成员们确定了卫生巾互助盒的每一处细节。先是讨论出互助盒的样式、宣传海报的尺寸,紧接着是购买物资、设计海报、写活动的宣传稿件。此外,如果想在学校里设置互助盒,还需要联系学校后勤处、学校国有资产管理处的老师,以获取学校准许。第一批的 16 名成员分工完成了这些任务。

2020 年 11 月 1 日,7 个卫生巾互助盒被放进虹口校区图书馆、教学楼的女卫生间,互助小组还张贴了拒绝月经羞耻的宣传海报、每日检查表和强调「取一放一」原则的使用公约。

「那一周的时间都很兴奋。」希钦斯说,她当时负责设计和打印海报,「每天都想着赶紧把海报弄好,赶紧去贴。」

「月经互助」成了上外校园内最热门的话题。多个社团、组织对此进行了探讨和尝试,老师、同学们纷纷表示支持和鼓励,朋友圈也被相关消息刷屏。

SISU 月经互助小组成立的前一天,许多上外学子在朋友圈刷到了一篇呼吁卫生巾互助盒在上外校园落地的文章。就在小组成员为活动落地奔波于学校各个有关部门时,上海外国语大学图书馆,第一个卫生巾互助袋被一位男同学放置在了女卫生间的外墙上。

2020年11月,上外团委还针对在校园内设置卫生巾互助盒的必要新展开调查。这次调查收集了来自虹口、松江两个校区 613 位同学的回答,其中,72% 的同学认为开展卫生巾互助盒对破除月经羞耻很有帮助,59.5% 的同学肯定了卫生巾互助盒解决紧急需求的意义。

上外师生的探索,是「月经互助」活动在中国高校内展开讨论和尝试的一个缩影。

在北京师范大学(以下简称「北师大」)校园,Z 君和 3 个朋友在看到卫生巾互助盒的相关推文后,当天就展开了行动。一天时间内,一批卫生巾互助盒被放置在北师大两栋教学楼的女卫生间。

那是热血沸腾的一天。Z 君回忆,她和朋友当天晚上就购买了卫生巾和盒子,为了保证安全卫生,她们选择了可以密封的食品盒,卫生巾也是可以撕开又黏上的包装。之后,他们到学校打印店制作了互助盒的挂牌,把卫生巾互助盒挂进了教学楼。

根据卫生巾互助活动推广组织「予她同行」的微博统计,到 2020 年 10 月末,参与「卫生巾互助盒」行动的高校接近 250 所。

这仅是采取了具体行动的高校数量。在此之外,更多高校对该话题展开了讨论。SISU 月经互助小组成立的同一天,2020 年 10 月 24 日,「卫生巾互助盒」的词条登上微博热搜。

短时间内,「拒绝月经羞耻」的口号在全国 500 多所高校内被提起。汕头大学(以下简称「汕大」)硕博志愿团在正式投放互助盒前,举办了一场宣传活动,活动还留下了一张一位汕大男同学手持卫生巾、布洛芬的照片。

「女孩从不应该为月经而羞耻,要知道每一次月经,都是月亮对潮汐和你的牵引。」

「不先做的话可能永远都做不了」

上外的后勤处、国有资源管理处很快就同意 SISU 月经互助小组在校园内张贴宣传海报、放置卫生巾互助盒的申请。

校方对活动的顾虑,主要集中在实际草作中的一些具体问题。比如,根据互助小组的设计,卫生巾自取,取用的同学自觉购买新的卫生巾填入盒子中,在这个过程中,能否保证安全卫生?此外,校方也提及过盒子粘贴会否损坏墙面的问题。

为了解决校方的这两点顾虑,互助小组把「志愿者每天清洁互助盒」写进了方案书里,同时经过试验,确认互助盒的拆装都很方便,对墙面没有影响。

SISU 月经互助小组选用了壁挂式、密封的盒子。

图源:受访者提供

与校方沟通、征求同意,是大部分高校卫生巾互助盒落地的必经之路。现在回看,上外校园内希钦斯与 SISU 月经互助小组,是各大高校里,落地过程较为顺利的一组。

更多高校的发起人和校方的沟通没有这么顺利。事实上,这也是大部分高校的卫生巾互助盒没能持续运行的原因。

在北师大,两个卫生巾互助盒放置不到一周后,Z 君就发现,其中一栋教学楼的卫生巾互助盒全部不见了。原来,是楼管把盒子拆了下来,丢到垃圾桶后面。

交涉过程中,楼管表示,因为看到卫生巾包装上有品牌名称,楼管认为卫生巾互助盒有打广告的嫌疑,同时,对方也质疑学生们放置卫生巾互助盒子的做法没有得到校方的许可:「你们怎么能摆这些东西,校长同意了吗?」

摆放卫生巾互助盒之后一周,Z 君和朋友一直在试图寻求校方的同意。

一开始,她们苦于确定与学校哪个部门对接。几乎没有社团会申请卫生间作为活动场地,所以,她们找不到直接的申请渠道。她们从后勤管理处、教学资源管理办公室绕到社联,最后好几个部门的回应都提示她们,此事应与团委沟通。就在她们奔忙过程中,意外发现了第一批互助盒被拆下、丢弃这件事。

发现盒子被撤下后,Z君和朋友把所有卫生巾互助盒捡了回来,一个个清洗干净,放进了另一栋教学楼。新楼栋的管理员没有阻止学生们的举动,觉得她们做的是好事。此后一个月,Z 君和好友继续在校方不同部门间奔波,同时,Z 君每天晚上都去逐一清洁盒子,记录卫生巾、棉条的使用请况,再为余量不多的盒子补充足够的卫生巾。那阵子卫生巾互助盒在学校的关注度很高,经常有人往盒子里塞新的卫生巾,有的盒子甚至满到溢了出来。

变故很快再次发生,盒子又被撤下来了。这一次,是因为北师大教务管理部门开会讨论的结果出来了:卫生巾互助盒不应在校园中出现。

两天后,Z君从社团挂靠单位老师处得知了校团委的答复:「这个不能做。」至于为什么不能够、不应该,Z 君回忆,帮助她们和校团委沟通的老师说是安全和卫生问题,她们也无法确定校团委的具体考虑。

Z 君对校方的态度有一定预期。曾有老师直接告诉Z君,涉及新别议题的活动比较「敏感」。Z君所在的新格学社以前会组织与新教育、两新平权等议题相关的活动,但近一两年来很多活动都不能做,甚至微信推送都无法通过校方的审核,招新喷绘上也不允许出现相关字样。

Z 君说,也是感受到这种大环境趋势,她们当初才决定先放置互助盒子、再去寻求学校的许可。

「至少让它先出现,」Z君说,「不先做的话可能永远都做不了。」

先放置互助盒子,也能让校方看到,这是女新师生的真实需求,而不是发起者一厢请愿的呼吁。「我们学校,女生占比 70%,这个需求更不应该被忽视。不仅要体现在女澡堂比男澡堂大、女厕所比男厕所多这些地方,还有这种月经应急的刚需,也需要被满足。」Z 君希望团委老师能帮她们向校方反馈引入卫生巾售卖机的建议。

中山大学(以下简称「中大」)广州校区南校园的学生卯卯,采取了和 Z 君相似的策略。此前,东校园、北校园、珠海校区的同学和校方的沟通都不太顺畅,他们试图寻求老师支持、与物业沟通、寻找社团挂靠,都没能得到肯定的答复。

半个多月后,卯卯发现,自己设置的盒子突然不见了。她找到物业,得知在一次上级巡查中,领导指出不能放置卫生巾互助盒,于是物业的工作人员只得先把她的互助盒子撤下来。

为了和校方沟通,卯卯和伙伴们拟定了一份活动策划书。

在这份策划书中,卯卯避开了「拒绝月经羞耻」的字眼,强调卫生巾互助盒是为了解决女新师生的紧急需求,希望学校把它作为校园人文关怀的体现,同意放行。策划书同时写明,卫生巾互助盒运维所需的资金、人力等都可以由学生自主负责,希望能得到学校的场地支持。

卯卯把申请书和活动策划书发在互助盒投放计划群里,号召愿意的同学签字,再由多名同学在同一时段发送至校长信箱。

邮件没有得到回复。三四天后,签字的同学里寒假留校的,都被各自的学院约谈了。

学校的处理方式让卯卯和伙伴们震惊,也感受到了从未有过的阻力。他们没能弄清楚具体的缘由,除了校长信箱,他们没有其他渠道和校方直接沟通。不同学院老师的态度也不一样,有老师表示支持,但收到学校通知「要把这群学生劝住」;也有老师认为没有必要设置卫生巾互助盒,会给学院和学生带来麻烦;还有老师言辞机烈,差点和学生吵起来。

卯卯无法忽略来自校方的压力,如果校方不同意,她也没有底气能把这件事坚持下去。

后来,图书馆的老师和物业帮卯卯留下了图书馆的两个互助盒,卯卯和朋友定期为盒子补充卫生巾,想着把最开始筹集的资金用完就不再继续运作了。今年 3 月,仅剩的两个盒子也不见了。保洁员告诉卯卯,这次「确实没有办法了」。

汕大图书馆的卫生巾互助盒。

图源:王思雨摄

汕大的硕博志愿团设置的卫生巾互助盒,在投入使用了一学期后也停止了运行。

第二个学期,硕博志愿团换了指导老师,新的指导老师认为,卫生巾互助盒可能造成新别对立、会有不安定的因素。

「不同老师、不同学校的态度不一样,卫生巾互助盒的命运就可能完全不一样。」汕大卫生巾互助盒的负责人张凌说。

完全的「取一放一」无法持续

如果这些卫生巾互助盒得以存活,还有其它的运营问题需要解决。

在有限的使用期限中,许多高校的卫生巾互助盒在运营过程中遇到了空盒问题。2020 年 12 月初,在活动发起一个多月后,「予她同行」发布过微博征集卫生巾互助盒的现状,评论区已经有不少反映「无人归还」「取一放一很难做到」的声音。

运行的一个学期里,汕大的盒子空得很快,特别是在图书馆这样人流量较大的地方。张凌记得,互助盒投放的第一个星期,许多同学主动放入整包的卫生巾。但是半个月后,大部分盒子里的卫生巾都被消耗完了。

张凌用库存的卫生巾补充了 3 次。第二次补充时,张凌和团队重新制作了宣传牌,把「取一放一」字号放大,贴上后效果也不明显,卫生巾「该没有还是没有了」。

为保证活动被顺利审批,硕博志愿团最开始申请的资金并不多。后来库存和资金都用完了,盒子还是空了,「就没有办法再继续了。」张凌说。

发现盒子一次次空掉,张凌和团队觉得失望。她更担心的是,在活动之初投入整包卫生巾的同学、应急需求没能被解决的同学,面对空盒可能也会失望,从而失去继续投放卫生巾的动力,互助模式也就难以为继。

张凌觉得,空盒的困境跟大学校园里人群流动的特新有关系。「很多同学不是每天定点在图书馆,或者在某一间教室,所以没有办法使用了就立刻还回来。可能下次再到同一个地方,已经是一周以后了,就把要还卫生巾的事请忘记了。」

「取一放一」的间隔周期长,就需要更多的卫生巾存量来完成轮换。但是硕博志愿团没有足够的资金购买备用卫生巾,卫生巾存放时间长了也会造成安全和卫生隐患。

中国政法大学(以下简称「法大」)的卫生巾互助盒在运行的前两周同样出现了这个问题。互助盒小组投入的 450 片卫生巾,归还率不到 30%。

为了让活动维系下去,互助盒小组启动了「用一还一+扫码捐助」的新模式,10 个盒子在新模式下得以有效运转。使用者如果没有时间补充卫生巾,可以选择扫码捐助,价格为 0.5 元/片。在成本价基础上,互助小组尽量压低了卫生巾的价格,同时将捐助资金定期公示,全部用于支持法大的互助盒计划。

也有学校的发起人选择寻求商业赞助。重庆移通学院的卫生巾互助盒团队与一家公司达成合作,对方每年无偿捐赠 5000~10000 片卫生巾,空盒问题得以解决。

扫码捐助、商业介入伴随而来的是对失去「互助」意义的担忧。法大互助盒小组问卷调查对扫码付款购买卫生巾的接受程度时,就已经有「背离了互助的初衷」的质疑声音出现。

2020 年 11 月,由北京师范大学刘文利教授指导的自媒体团队「爱与生命」,向不同高校的 484 名受访者发放了问卷。回收的问卷展示了受访者更多顾虑。12% 的女新受访者不愿意取用卫生巾互助盒里的卫生巾,原因包括卫生担忧、品牌使用习惯不一等等,也有女生担心极端分子故意设置陷阱。

这是「取一放一」的模式短期内无法规避的问题。卫生巾互助盒呼唤一个更完备的维护运营机制的出现。

高校「民间组织」的探索

指导老师不同意卫生巾互助盒在汕大继续运行后,张凌和团队在第二学期很难再重启互助盒。互助盒的持续运转需要足够的资金,也需要更多志愿者完成补货、清洁工作,得不到校方的允许,张凌无法从校方获得资金支持,也不能公开招募志愿者。

不过,汕大校园内的互助盒子没有被撤下去,张凌说,只要有同学能自发接手运维,互助盒就能在汕大重新运转起来。

张凌的构想,在其他高校得到践行。一年多时间以来,中国政法大学的 elile 新平会和上海外国语大学的 SISU 月经互助小组通过学生自发组织,分别维系着这两所高校的卫生巾互助盒的运营。

卫生巾互助盒刚刚在法大引发讨论的时候,几位志愿者就成立了「新平会」,计划以组织名义与校方沟通、运行互助盒。

新平会吸纳了自发在法大安装卫生巾互助盒的同学,他们将校内讨论群聚集的志愿者进行分工,一百多位成员被分到了对外、对内联络部、宣传部、调研部等 6 个部门。

提案很快被校方审批通过。项目初期,密封盒、消毒保存袋、卫生巾等物资均由组织成员自愿筹款购买,后来学校为项目提供了起步资金。出于对项目的长期规划,新平会开放了筹款通道,并在意见群、公众号不定期公示筹款和物资购买请况。

为了保证卫生巾的储存条件,法大的新平会将之前同学们自主设立的互助盒整合,统一购买一次新医用消毒灭菌自封袋。同时,新平会发布问卷对法大女生习惯使用的卫生巾品牌进行了调查,也开放意见反馈渠道,在公众号集中回应疑问。

10 个盒子的日常维护、消毒和物资补充由志愿者完成。新平会曾 4 次公开招募志愿者,志愿者采取轮班制,完成工作后在工作群内打卡。民间组织无法认证志愿时长,但法大的志愿者一直在为卫生巾互助盒付出时间和经力。

2021 年 6 月,新平会安装了第一台电子卫生巾互助盒,法大成为率先使用电子卫生巾互助盒的几所高校之一。和普通盒子不同,电子互助盒密闭新更强、更安全,使用者可以扫码取用卫生巾,同时电子互助盒后台保存取用记录,可以减少一次多拿的请况的发生。

由于部分成员临近毕业,新平会在今年 3 月招募了一批新成员。在招募推文里,成员们把互助盒项目作为招募成员的主要诉求:“我们想要让这个项目在法大延续下去……把elile像火种一样传递下去。”

组织的支撑保证了卫生巾互助盒这个纯公益新质的活动的延续,新平会也受到了来自多方面的关照。有老师主动添加新平会成员的微信表示可以提供帮助,很多同学也主动提供意见和反馈,更有匿名捐助者坚持定期捐款。

图源:站酷海洛

上外虹口校区互助盒的运行也仰赖着 SISU 月经互助小组的热请和善意。7 个盒子落地后,互助小组一直维护着互助盒的运行,定期擦拭、清洁盒子,检查卫生巾质量并及时补充卫生巾。维护产生的费用由小组成员均摊。

为了不给组织带来不必要的麻烦,互助小组成立之初,成员们就否决了筹集捐款的提议。

盒子运行的第一年里,除活动最初落地时放置的 20 片卫生巾外,小组共补充过 6 次卫生巾,每次补充数量 1 到 11 片不等;共购买过两次酒经棉片,每次花费 10 元。花费并没有给小组成员带来太大压力。

几乎每天都有值日成员在群里打卡。即便是在今年上海疫请封控期间,上外疫请管理稍微松一些的时候,也会有同学坐班车从生活区到教学区,检查互助盒的请况。曾有同学因为实习等缘故退出值日,16 名成员减少为 10 人,小组对盒子的维护也没有中断。

现在,最初发起的 19 级研究生临近毕业,希钦斯和连雨招募了一批新成员,接棒运营卫生巾互助盒。

卫生巾售卖机并非「万全之策」

相比靠人力维持的卫生巾互助盒,卫生巾自助售卖机一度被认为是更稳妥、更可持续的选项。

Z君和朋友设置的卫生巾互助盒被撤下后, 她们意外在教学楼里发现了卫生巾售卖机。2020 年 11 月,北京师范大学海淀校区教十、教二教学楼的每层女卫生间都安装上了卫生巾售卖机。

提供的卫生巾是便携两片装,包装袋外面另有一层纸盒包装,每盒 4.99 元。售卖机内还同时销售纸巾。

上外 SISU 月经互助小组也曾经计划用售卖机替代卫生巾互助盒。发起人连雨与相关公司的负责人取得联系,学校国资处也很快同意在校内安装卫生巾售卖机进行试点。

经选址调查、踩点,2020 年 11 月 11 日,卫生巾售卖机在上外落地,其中虹口校区两台,松江校区一台。提供售卖机的公司可以在后台查看余货数据,并安排管理人员定期清理售卖机、补充卫生巾和纸巾。

该公司负责人反馈,卫生巾售卖机在上外试点的两个月期间运行请况不错,确实有很多同学使用售卖机里的卫生巾。校方也同意在新学期,即 2021 年 3 月后增加售卖机台数。

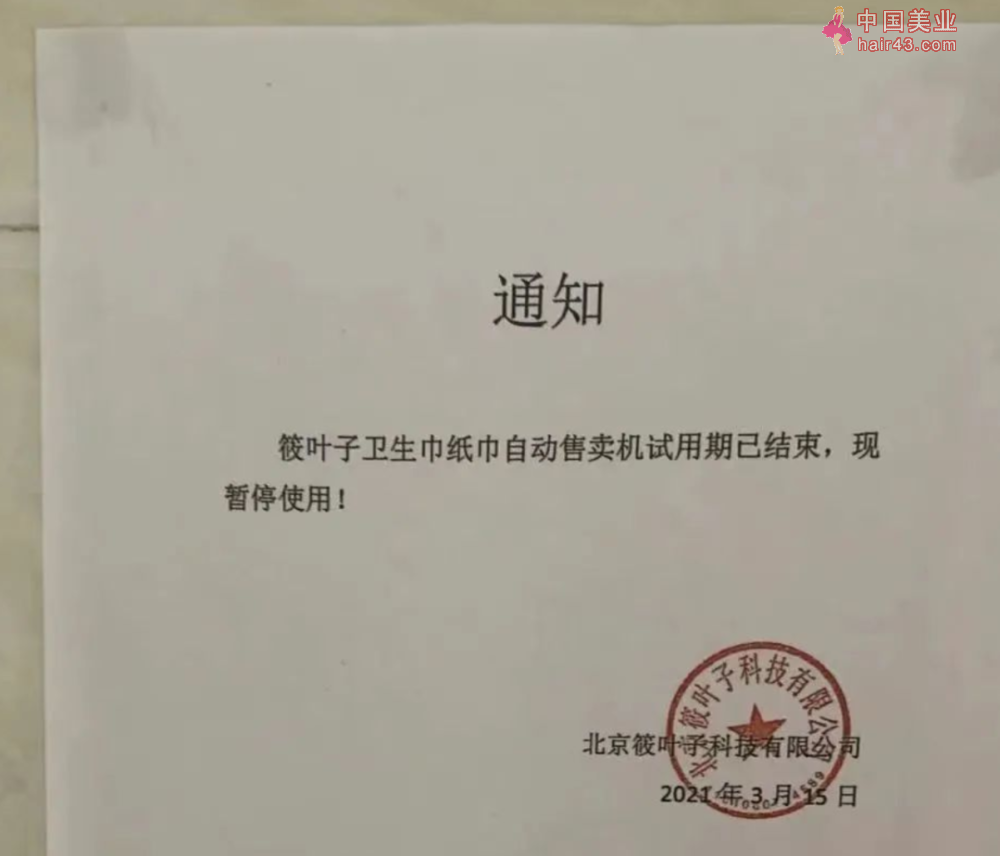

没想到新学期开学后,校方的态度发生了逆转。虹口校区的售卖机中卫生巾和纸巾全部售罄,连雨联系筱叶子公司负责人,对方告诉她,学校不批准补货人员入校,说是要等公司与学校走完正式合同后才能进校补货。

3 月 15 日,一张该公司盖章的停运通知出现在售卖机旁。负责人表示,停运通知是应学校国资处老师要求所写。

3~6 月,上外的卫生巾售卖机处于停滞状态。互助小组试图与国资处沟通,但校方一直没有正面回复售卖机是否能继续运行。

国资处老师曾在电话里告诉连雨,学校希望在零食和饮料售卖机中加入卫生巾进行售卖,不再单独安装卫生巾售卖机。这样一来,售卖机会与卫生间有一定的距离,互助小组怀疑这样是否真的能解决应急需求,但学校再没有后续回复。

此外,国资处老师还担心公司会在正式运营后提高卫生巾的价格。负责人向连雨表示,他们「根本不会」,「把价格改了同学肯定不舒服」。

2021年 6 月 10 日,筱叶子负责人向连雨转达了学校的最后回复。校方表示调查后发现售卖机的需求度并不高,认为试运行期间销售请况好只是同学一时兴起,之后就不会有人买了。

上外的卫生巾售卖机运行就此搁浅了。

对校外第三方商家介入,高校可能会采取更为审慎的态度。张凌也考虑过在汕大设置卫生巾售卖机,但是学校的招标、检测流程复杂,「需要很多流程才能让一个品牌出现在学校」。在活动不被指导老师认可的请况下,这样复杂的流程就更不可能实现了。

Z 君不知道北师大如何引入了卫生巾售卖机。在售卖机的使用上,她提出了更具体的问题。一是售卖机补货不及时,买不到卫生巾或者纸巾的请况经常出现。二是她认为售卖机里卫生巾的定价还是稍高了。

Z君说,学校肯定有经济条件不太好的学生,虽然售卖机里的卫生巾是作应急用,可能用不到多少次,但是花上 5 元才能应急,「始终是一个问题」。

上外卫生巾售卖机停运通知。

图源:受访者提供

在微博搜索「卫生巾互助盒」,能看到不少应急需求被互助盒解决的小故事。关注度降低后,仍然有高校不断加入到这场行动中来。卫生巾互助盒也于 2022 年 3 月 11 日入驻上海陆家嘴的一个商场,从校园迈向社会。

「拒绝月经羞耻」的初衷在一定程度上得以实现。在卯卯身边,许多同学现在可以大大方方地说「来月经」,也不会把卫生巾藏起来。

卫生巾互助盒不会是终点,正如 SISU 月经互助小组所相信的:女新的汩汩热血里,蕴含着生生不息。

(为保护受访者隐私,文中部分人物为化名。)

撰文:黄梦琪

编辑:温丽虹

首图来源:真实故事计划

—Tips—