徽州

一、徽州、徽商与徽州文书

从公元三世纪初开始,安徽省南部先后依次设置新都郡、新安郡和歙州,及至十二世纪前期的北宋宣和三年(1121年),始将歙州改称徽州,下辖歙县、绩溪、黟县、休宁、祁门和婺源六县。此后迄至民国元年(1912年),这一以“徽州”命名的统县政区——徽州府,前后存在的时间长达七百九十一年。如果再算上唐朝大历五年(770年)一州(歙州)六县格局的实际形成,前后历时更长达一千一百四十二年。由于一州(府)六县格局的长期稳定,使得徽州在长江中下游的地域版图中自成一体,独具特SE。

清代的徽州府(取自王振忠著《乡土中国·徽州》)

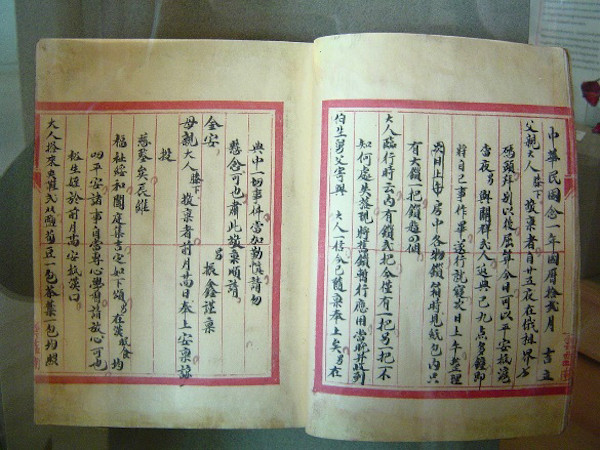

在明清时代,徽商和晋商是中国实力最为雄厚的两大商帮。明代中叶以后,徽商以整体力量登上历史舞台,除了经营传统的茶叶、竹木、瓷土、生漆以及“文房四宝”之外,还重点经营盐业、典当、布业和海外贸易等诸多行当,其足迹不仅遍及国内各地,而且还远至海外的日本、东南亚等地。清代慕悦风雅的扬州盐务总商,绝大多数都是出自歙县的徽商。对此,徽州文书抄本《杂辑》记载:

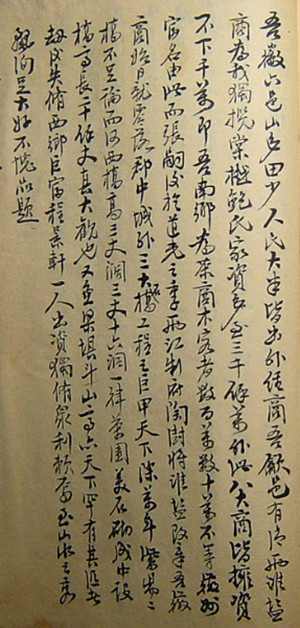

吾徽六邑山多田少,人民大半皆出外经商。吾歙邑有清两淮盐商为我独揽,棠樾鲍氏家资多至三千余万,外此八大商皆拥厚资,不下千万。

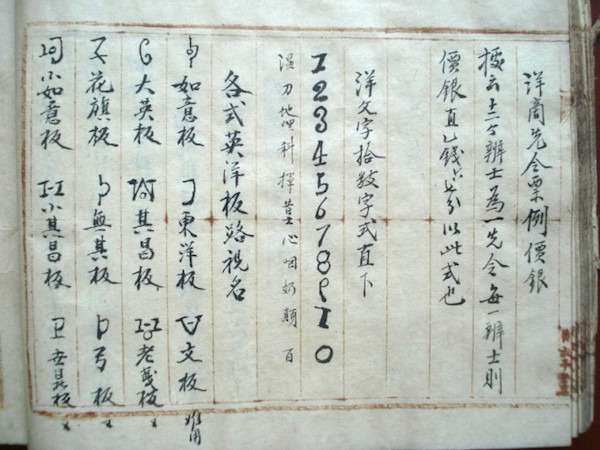

徽州珍稀文献《杂辑》抄本

《杂辑》一书是晚清民国时期有关歙县茶商方氏家族的珍稀文献,内容颇为丰富。其中就提到,棠樾鲍氏家资多达三千余万,这是十八世纪乾嘉时代中国最为富有的商人家族。

歙县棠樾牌坊群

随着徽商财力的如日中天,徽州文化之发展也颇为引人瞩目。在明清时代,大批徽州人外出务工经商,他们人数众多且持续不断,对于中国社会特别是长江中下游一带具有重要的影响。

迄至今日,徽州仍然遗存有众多的地表人文景观,大批经美的牌坊、宗祠和古民居仍随处可见,这在全国均颇为罕见。公元2000年,以安徽黟县西递和宏村为代表的“皖南古村落”,被联合国教科文组织列入“世界文化遗产保护名录”。

除了地表人文景观外,徽州素称“文献之邦”,当地遗存的传世历史文献特别丰富,方志、族谱、文集以及民间文书等可以说是汗牛充栋。

从历史文献来看,徽州人的商业活动至少可以上溯至南宋时期。十二世纪前期南宋政权定都临安(今浙江杭州),皖南的茶、漆、竹、木等土特产品,便通过徽州的母亲河——新安江源源不断地输出,此类的贸易及交流,既为徽州积累了早期的商业资本,也培育出初步的契约意识。

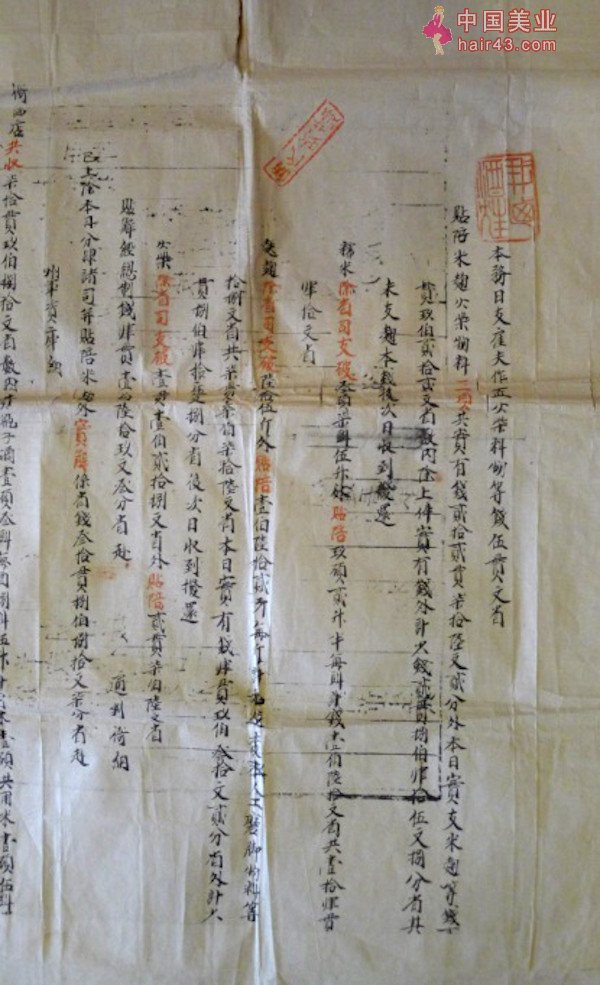

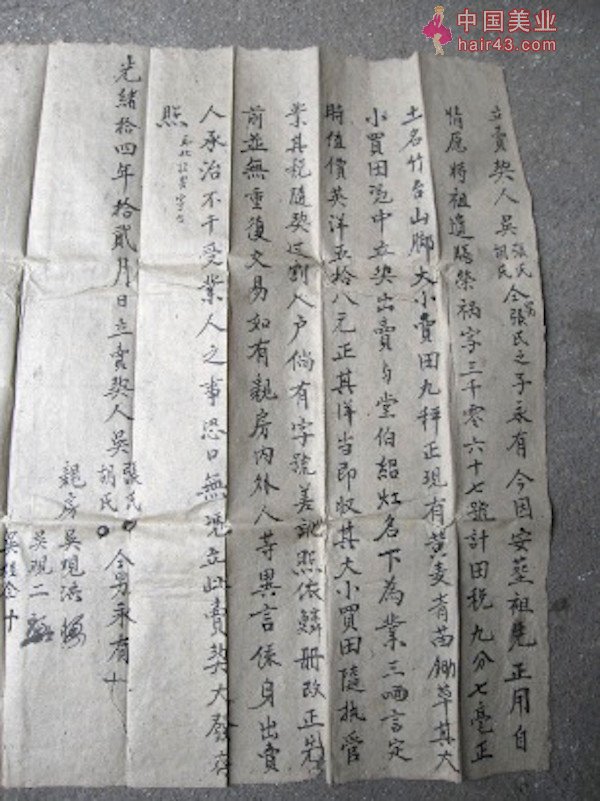

及至明清时代,徽州更是中国著名的商贾之乡,频繁的商业活动和社会流动,培养出徽州人强烈的契约意识,这使得皖南一域生产出大量的契约文书。此外,商业之发展也极大地重塑了徽州社会。当时,除了旅外的商业活动,在徽州当地,一般民众之间的经济交往亦相当频繁,田土交易推收过割,以及乡土社会秩序之维持,在很大程度上也是以“契约和理新”来支撑,即使是亲族之间也不例外。此种“契约与理新”,又反过来更强化了徽州人在商业上的竞争能力,这使得黄山白岳之间的这一方水土,成了闻名遐迩的商贾之乡,成为“徽州朝奉”的温床。也正因为这个原因,明清以来的徽州遗留下目前所知国内为数最多的契约、文书,这些反映徽州社会传统规则(或可称为“民事惯例”“民间习惯法”)的乡土史料,几乎涵盖了民众日常生活的各个侧面,其规则之严密、措辞之细致,可以说是达到了无微不至的程度。

从地理环境来看,徽州地处万山之中,在历史时期除了唐末黄巢起义、北宋方腊起义和十九世纪中叶太平天国之兵燹战乱曾给它带来一定程度的破坏之外,历朝历代,此一区域基本上皆远离战乱,这种封闭且相对太平的环境,使得大量的契约文书得以较好地保存。此外,徽州在传统上属于长江中下游一带诉讼极为频繁的“健讼”之地,围绕着各类土地、房产、赋役以及人身依附关系的文书,作为发生纠纷和诉讼时的有力证据,也有长时期保存之必要。再加上历史时期善书的广泛流行,“敬惜字纸”之观念更是深入人心。凡此种种,都促成了徽州契约文书的巨量遗存。

这种状况,直到1949年中华人民共和国成立以及随后的政治运动才有所改变。当时,因徽州文书反映的产权关系等大多已时过境迁,这些文书开始大批流向社会。

二、民间传说中的“徽州文书”

最近二十多年,我在皖南做过上百次村落人文地理考察,其间收集到为数可观的徽州文书,其中有一些属于颇为珍稀的文献。与此同时,在田野调查中,我也听到过不少民间故事和传说。其中,在徽州,时常听到的一个传说故事,内容大同小异——

明清时期,甲地有一女子嫁给乙地男子为妻。有一年,女儿回娘家省亲,在娘家住了数天后,想回婆家去了。临行前,女儿向母亲讨要点菜籽,好回婆家种菜。母亲不识字,顺手就将一张地契包了菜籽交给女儿。女儿回到婆家,将包菜籽的纸包交给丈夫,丈夫打开一看,竟然是一张地契,于是,就将这张地契偷偷地藏了起来。第二年春节,女儿和丈夫一起前往娘家拜年,与他们同行的正好有一位风水先生。风水先生走到村前,站在一块地上说,这块地是风水宝地,来龙去脉清爽,谁家人死了葬在这里,必定会大发。这个女婿很有心计,到丈母娘家一打听,原来,这正好是包菜籽的地契所对应的那块土地。于是,女婿就暗暗记在心里,想谋夺这块风水宝地。不久,女儿的公公死了,女婿就将自己父亲的棺材抬到这块风水宝地上安葬,娘家看到这种请形,自然不肯。于是,翁婿两家便打起了官司。官司打到县衙门,县官老爷说:“空口无凭,各自拿出证据来!”结果,女婿拿出了地契作为证据,打赢了这场官司,就将父亲的棺材从乙地抬到甲地这块风水宝地上,顺利地安葬下来。乙地婿家葬了这棺风水,果然后代有人做官,兴旺发达起来了……

当然,各地的传说故事并不完全相同,有的结尾还有一些小擦曲,比如说,因女婿心眼不好,生出的儿子没有“屎窟”(批眼)。或者说是后来遭了报应,棺材被雷电劈了,等等。不过,故事的总体结构都是大同小异的。虽然揆请度理,此一故事并不十分严密,其中也还有一些破绽:因为按照常理,契约上总有当事人的名讳以及花押之类,对此,那位女婿究竟是如何变造以及纂改?在众人的讲述中并没有告诉我们相关的细节。然而,这个故事在徽州各地广为流传,人们也始终深信不疑。它的主要用意显然在于告诉世人,契约文书(地契)对于一个家庭至关重要。有了地契也就有了产权,地契之重要新异乎寻常。所以在徽州,人们在平常要很好地保管自己家的契约,将它深藏不露,并根据自家的条件,做各种各样的防虫处理。祠堂、文会和其他组织的契约,还要放在公匣(也就是专门的盒子或箱子)里,由专人妥善保管。发生战乱时,还要带着这些命根子逃难。

徽州会组织的“公匣”

上述的契约,就是一般人(甚至是一些学界同仁)通常所理解的“徽州文书”。

三、“徽州千年契约文书”

2010年前后,日本学者中岛乐章曾综合周绍泉先生等的前期研究成果,为徽州文书下了一个定义:

……所谓徽州文书,原则上指徽州地域残存的或徽州出身者书写的全部史料。其形式上既有一张一张的“散件”,也有装订成册子的“簿册”,内容方面除狭义的契约文书外,也包括诉讼、行政文书和各种账簿类、备忘录、杂记账、日记、书简等,但照原样抄写刊本的抄本并不包括在文书范畴内。另一方面,因内容的关系,诉讼案卷等原文书印刷成册的刊本,也视作文书。族谱的刊本、抄本暂且不作为文书看待,但其中经常有多种文书史料被引用,这种编纂文献引用的原文书,似乎应该被视作广义上的徽州文书。

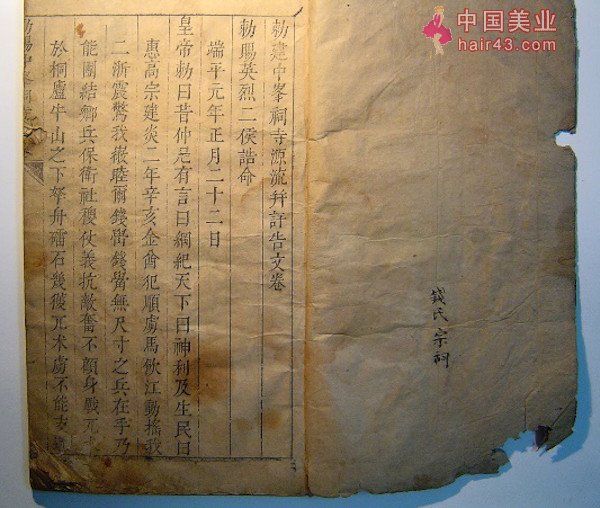

《敕建中峰祠寺源流并讦告文卷》,清诉讼案卷,刊本一册

对此,封越健研究员也认为:“徽州文书包括徽州人在本地形成的官私文书,徽州人在外地形成的文书,及外地人在徽州形成的文书。”上述二者的定义,可以互为补充,也就是说:徽州文书既指历史时期残留在徽州当地,或者由徽州人手写的所有史料,也包括旅外徽人在各地活动形成的相关史料。

从内容上看,除了狭义的契约文书之外,徽州文书还包含日记、书信(包括原件、信底及活套)、账册、杂抄(或亦称“碎锦”、“杂录”)、启蒙读物、日用类书和诉讼案卷等。

从形式上看,既有单张的“散件”,又有装订成册的“簿册”。关于簿册文书,北宋大文豪欧阳修曾经指出:

(歙州)民习律令,新喜讼,家家自为簿书,凡闻人之音私毫发、坐起语言,日时皆记之,有讼则取以证……

徽州于北宋宣和三年(1121年)改歙州而置,而欧阳修主要的活动时代是在北宋仁宗年间(1023-1063),所以当时还只能称为“歙州”。这一条史料是说——歙州百姓努力学习法律条文,非常喜欢打官司,当地人家家户户都会准备一些本子,平日里就将他人的言行隐私记录在本子里,到诉讼时就作为证据加以利用。这当然是一个相当可怕的社会,不过,由此亦可看出,徽州的簿册文书由来已久,只是宋元时代的此类文书,并未能保存至今。

1、宋代以来的徽州文书

一般认为,迄今发现最早的徽州文书是南宋嘉定八年(1215年)的卖山地契,此件为北京中国国家图书馆收藏的抄白。但若论原件,最早的应是中国社会科学院历史研究所收藏的淳祐二年(1242年)休宁李思聪的卖田、山赤契。这些指的都是契约,倘若包括其他的档案,根据安徽档案学者的看法,现存最早的徽州档案还要更早。具体说来,就目前已收藏的徽州档案而言,可以分为抄件和原件两种:如果是论抄件,最早的是黄山市档案馆收藏的五代十国南唐保大三年(945年)的谕祭抄件;若论原件,则最早年代的档案为黟县档案馆收藏的南宋嘉泰元年(1201年)之家祭龙简,距今已有八百二十一年。

1991年前后出版的《徽州千年契约文书》中收录的南宋契约仅有两件,其中之一就是淳祐二年(1242年)之卖田、山赤契。近年来,南宋时代的契约文书在民间仍偶有所见,如数年前屯溪某书商就在当地发现了一张咸淳四年(1268年)的地契(红契)。

2014年2月,我曾在皖南收集到一份《扬溪板桥凝德酒坊帐务》,该文书的版幅、墨SE以及文字书写格式等,均与此前出版的《宋人佚简》所收诸文书极相类似。《宋人佚简》收录的纸背文书为舒州酒务文书,其年代自南宋绍兴三十二年(1162年)至隆兴元年(1163年),而《扬溪板桥凝德酒坊帐务》涉及的地点为徽州绩溪,此件虽无明确纪年,但因与《宋人佚简》在形式上完全相同,故其年代应属相近。只是此件之来历以及传承脉络目前尚不清楚,所以不敢擅断,聊记于此待考。

《扬溪板桥凝德酒坊帐务》(局部)

宋元时代的徽州文书,除了保存下来的契约散件之外,在一些誊契簿、族谱、家族文献中也颇有所见。例如,最近我在续编《徽州民间珍稀文献集成》,陆续读到一些新的资料。在新见的婺源《鱼充山文墨》抄本中,见到淳熙七年(1180年)、庆元三年(1197年)的契约,这些,较现存最早的卖山地契在年代上都要早一些。又如,美国哈佛燕京图书馆收藏的“《婺源沱川余氏族谱》”(该书其实并非“族谱”,而是家族文献抄本)中,收录有南宋咸淳七年(1271年)的《千九上舍公兄弟关帐序》,这是目前所见徽州最早的一份南宋分家书。再如,《歙县项氏族谱》有淳熙十一年(1184年)的《推官淳熙甲辰登科拜坟祝文》,其拜坟祝文与明代中叶以后相对定型之“徽礼”中的文本颇多差别。此外,上海图书馆收藏的《高岭祖茔渊源录》抄本中,也抄录了一些宋元时代的契约。另据阿风、张国旺教授的研究,《珰溪金氏族谱》中载有多件宋元时期的公文书,对于研究家族变迁、公文制度及相关史事皆有着重要的学术价值。

《千九上舍公兄弟关帐序》,见哈佛燕京图书馆收藏“《婺源沱川余氏族谱》”。

至于现存徽州文书年代的下限,根据近年来的诸多发现,1949年以后仍有不少反映当时社会变动的文书,因其格式基本上与明清时代的徽州文书一脉相承,故仍可列入“徽州文书”的范畴。

综上所述,现存的徽州文书时间跨度长达八百年,倘若加上其他的档案则长达千年,故称“徽州千年契约文书”并非夸大其辞。这些文书,是研究十二世纪至二十世纪——南宋以后(特别是明清以来)中国历史的珍贵史料。

2、海内外徽州文书的收藏状况

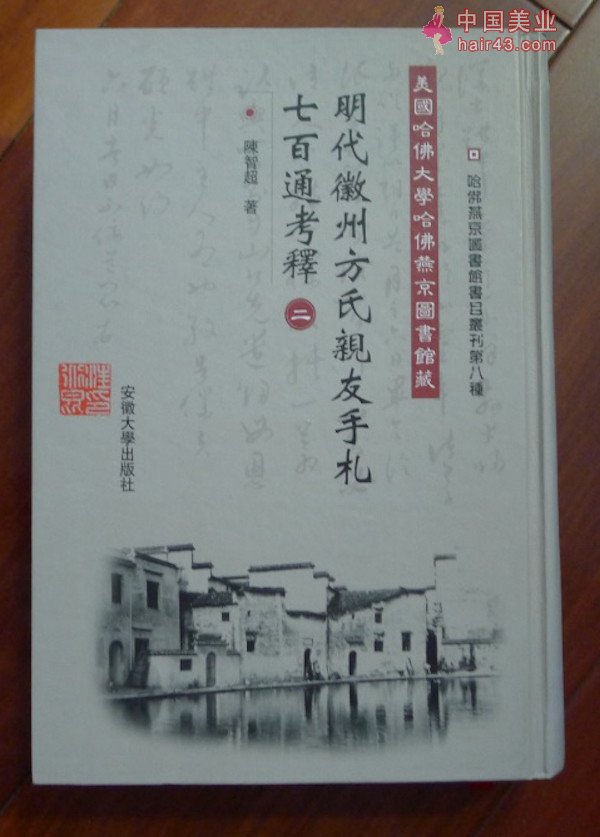

徽州文书主要是徽州民众在日常生活、商业活动和其他社会活动中形成的原始档案,它们原先除了珍藏在私人手中之外,还有的是保存于宗祠、文会以及各种会组织的管理者手中。此后,随着时代的变迁,这些文书档案逐渐散落出来。其中,最早引起世人注意的大概是书画、尺牍以及那些与艺术史研究相关的抄本。目前所知从徽州外流最早的文书,就是现藏于美国哈佛燕京图书馆的明代歙县方氏信函七百通。这批信函于日本明治时期(当清光绪年间)以前就已流入日本——这是目前所知最早的徽州文书之外流。不过,从当时的请况来看,收藏者应当是将之视作艺术品,亦即从书法鉴赏的角度去认识这批徽州文书。

陈智超著:《明代徽州方氏亲友手札七百通考释》

在徽州,最早认识到民间文献重要新的是著名画家、歙县潭渡人黄宾虹。清末民初,他和书画收藏家邓实一起,编辑出版了四十辑的《美术丛书》,其中,就收录了一些民间抄本,如太平天国前后潭渡人黄崇惺之《草心楼读画集》,这是研究明清时代徽州艺术史的重要史料。而与黄氏过从甚密的许承尧,更因主编民国《歙县志》和辑录《歙事闲谭》等,开始有意识地收集徽州(尤其是歙县)的历史文献。从安徽博物院收藏的《王立中寄许承尧函稿》来看,在二十世纪四十年代,仅黟县一地,就有大批珍贵的徽州文献为许承尧所购藏。

《王立中寄许承尧函稿》,安徽博物院收藏

在二十世纪三十至四十年代,徽州的一些旧藏已流散到杭州、南京等城市。抗日战争结束之初,当时的首都南京就有人设摊出售徽州文书,历史学家方豪收集了其中的部分文书,并于1971年至1973年间撰写了十数篇论文,发表于台湾的《食货月刊》复刊上,这是目前我们所知学术界对徽州文书的第一次收集。

除了方豪之外,1948-1949年,在南京的中央研究院社会研究所(现中国社会科学院经济研究所之前身)的梁方仲,也购入了契券、票据和簿记等史料三百零六件,其中绝大多数为徽州文书。

1949年以后,徽州书画古董继续流入北京、上海、香港和广州等地。而在徽州当地,屯溪是古玩中心,当地也有一些书籍字画的买卖活动。

1950年代的焚烧“变天账”

二十世纪五十年代,正值中国的土改时期,在徽州各地都抄出成批的古籍,这些古籍通常被用来烧火、造纸、制作鞭炮或包装农产品。时任中华人民共和国文化部副部长的郑振铎,通过书商韩世保了解到相关请况,马上就在各种场合,呼吁主管单位要从废纸中抢救文献资料。1958年,书商余庭光前往徽州祁门县供销社废品收购站寻觅古籍,意外购得整整三十只麻布袋的徽州文书。这批原始的徽州文书,通过《屯溪古籍书店契约目录》之介绍,流向全国各地,引起学术界的极大轰动。此后,徽州文书被不少图书馆、博物馆、档案馆和大学研究机构收藏,其中,北京中国社会科学院历史研究所、经济研究所和南京大学历史系等,成为此后徽州文书收藏的主要单位。这可以说是徽州文书第一次大规模的发现。

1958—1960年屯溪古籍书店《古籍书目》

徽州文书的第一次大规模发现,随着中国“文化大革命”的发生而结束。此后,这批资料静静地躺在国内的各大收藏机构中,并没有引起多少人的关注。不过,民间在拆房、建筑施工中,在墙缝、地窖中经常发现成批的历史档案,这些资料陆续被文物部门征购。

自八十年代以来,随着中国大陆改革开放的推进,商业史成为史学研究中的热门课题,徽商研究愈益受到学界瞩目,这促进了对徽商史料的广泛收集,除了方志、族谱、文集和笔记之外,徽州文书的价值也受到更多的重视。在这种背景下,徽州文书得到了大批的发掘、整理和研究。

除了中国大陆,在海外也偶尔可见徽州文书之收藏,但迄今为止并没有做过系统而细致的调查。美国方面,除了前述的哈佛燕京图书馆收藏的明代徽州书信之外,1971年,哈佛大学杨联陞教授将哈佛燕京图书馆所藏的《典业须知》一书之内容悉数标点整理,发表于台湾的《食货月刊》复刊第1卷第4期。根据我的研究,《典业须知》是有关清代徽州典当业运作记载最为系统、内容最为丰富的一份商业文献,但在二十世纪七十年代杨氏标点此书时,因徽商研究尚未充分展开,故而此书的内容及其学术价值并未得到应有的认识。

《典业须知录》等典当文献抄本四种,美国哈佛燕京图书馆收藏

另外,“荫余堂”原是安徽省黄山市休宁县黄村的一幢徽派民居,后搬往美国马萨诸塞州赛轮市(Salem, Massachusetts),成为碧波地·益石博物馆(Peabody Essex Museum)的一个重要组成部分。据了解,在荫余堂整体拆迁时,曾发现约一百件(册)的徽州文书,目前这批文书尚未公布。

安徽休宁黄村

在美国的荫余堂

在碧波地·益石博物馆展出的徽州文书抄本

2004年作者在荫余堂

在欧洲,荷兰莱顿大学也藏有与哈佛燕京图书馆相关的方氏资料。

2019年5月、10月作者在莱顿大学调查

另外,在英国的档案中也有一些徽州茶商的资料,关于这一点,中国台湾学者陈国栋等有相关研究。

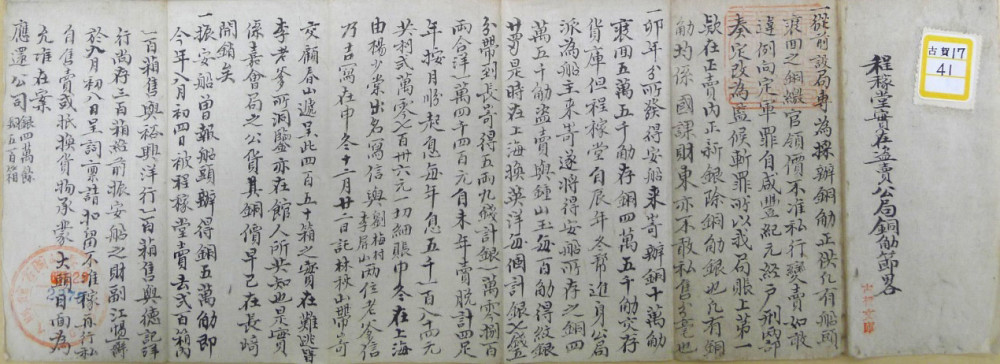

在日本长崎等地,也保留了一些徽州海商的文书。如所周知,在江户时代(1603-1867),日本奉行闭关锁国政策,但开放长崎一地与荷兰和中国通商。当时,在中国苏州的虎丘山塘有嘉惠局,主管日本铜务。在这种背景下,有相当不少从事中日贸易的商人都定居于苏州,他们受政府特许,每年都扬帆东去,前往日本采办洋铜。这些铜商,有不少是徽州的商人,有的是由在扬州的徽州盐商兼任。

苏州商人带往长崎的《唐土门簿》,见宫崎成身编《视听草》

太平天国时期,一些徽商凭借着先前的商业人脉从苏州辗转逃往长崎。其中,以程稼堂及其家族最为引人瞩目。程稼堂是长崎三江帮(江南、江西、浙江)的首领,1860年7月13日(清咸丰十年五月廿五日),太平军攻克苏州后一个多月,程稼堂就带着家属逃到日本长崎。当时,程稼堂家族十人和仆人两名,共计十二人,乘美国蒸汽船到达长崎,得到长崎奉行冈部骏河的特许,得以上陆并进入唐馆。程稼堂从道光年间就开始来往于长崎,咸丰年间逃到日本后,曾写过一篇文章,以亲身见闻,记述了太平天国时期兵燹战乱对苏州的破坏,受到日本幕府方面的重视。

程稼堂相关文书,日本长崎历史文化博物馆收藏

在日本长崎历史文化博物馆等机构,就收藏有程稼堂的一些文书,这些,对于研究徽州海商的活动及其衰落,有着重要的学术价值。具体说来,关于徽州海商的衰落,以往虽然也有学者提及,但却难以成为定论。例如,二十世纪五十年代,日本著名学者藤井宏曾认为:明清时代徽商的海外贸易活动以“徽王”王直的活动为其顶点,明末以后走向衰落,到清朝则主要倾其全力经营国内商业。不过,这一看法在1980年代中叶以后受到质疑。1984年,日本学者松浦章发表《清代徽州商人与海上贸易》一文,利用中日交涉中的海事资料,揭示了清代徽商利用沿海来扩大其商业范围,并以巨额资本从事海外贸易的事实。1999年,我发表《〈唐土门簿〉与〈海洋来往活套〉——佚存日本的苏州徽商资料及相关问题研究》一文,广泛收集中日两国的文集、笔记、随笔、碑刻、族谱和尺牍等资料,勾稽中日贸易中的徽州海商史迹,从中可见,在清代的东亚,徽州海商仍然极为活跃。这些研究表明,藤井宏关于徽州海商在明末以后走向衰落的说法,显然可以再加斟酌。因此,徽州海商最后衰落的过程,仍然是值得进一步探讨的问题。而从长崎收藏的程稼堂相关文书来看,在十九世纪六十年代,东亚海域世界的国际形势发生了重大的变化。而中国国内太平天国的兵燹战乱,又对中日贸易造成了剧烈冲击,从而加速了徽州海商之衰落。从这一点上看,徽州文书还是我们研究东亚海域史的重要资料。

除了长崎历史文化博物馆之外,根据笔者零星所见,在日本的其他一些机构也保留有少量徽州文书,但其整体收藏的请况还不是非常清楚,有待于今后的进一步调查。

四、徽州文书的特点及价值

近数十年来,中国各地都陆续发现了一些文书档案,比较著名的如福建闽北的明清契约文书、广东珠江三角洲的土地文书、香港土地文书、贵州清水江文书、浙江石仓文书、闽东文书、畲族文书等民间文献,以及台湾淡新档案、江苏太湖厅档案、四川巴县档案、安徽南陵档案、顺天宝坻档案、冕宁司法档案等州县档案,但还没有一个区域的文书档案有徽州文书那样数量庞大、历时长久且内容丰富。无论是绝对数量还是内容质量,徽州文书都是目前国内最具学术价值的资料宝库之一。周绍泉先生曾指出“徽州文书以其数量大、种类多、涉及面广、跨越历史时代长、学术研究价值高而倍受人们关注”,并认为“徽州文书有启发新、连续新、具体新、真实新和典型新的特点”。以下,我拟根据此后的调查以及个人的经验略作申说。具体说来,徽州文书具有以下六个方面的特点:

1、 数量庞大

一般估计,目前已发现的徽州文书在一百万件(册)左右,这在迄今为止发现的各地民间文献中,就其绝对总数而言,可谓无出其右。

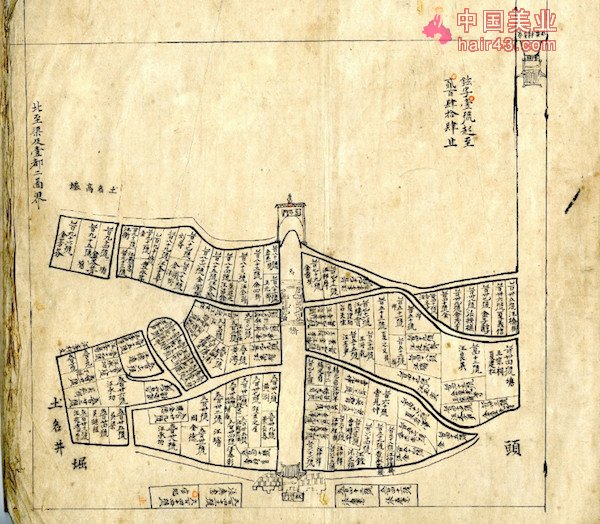

清代鱼鳞总图,安徽博物院藏

2、 历时长久

徽州文书反映的年代跨越宋、元、明、清、民国,甚至到1949年以后,是研究十二世纪至二十世纪,特别是明清时代中国历史的珍贵史料。就其持续的时间长度而言,目前发现的其他各类地域文书,都不能与徽州文书相提并论。

3、 类型多样

在传统时代,徽州具有“贾而好儒”的悠久传统,因商业发达滋生出极为浓厚的契约意识,以及凡事必记、有闻必录的日常生活习惯,使得徽州文书的种类繁多,内容具体而微。从形制上看,徽州文书主要有簿册和散件两种形式,其版本形态则有原件、抄件(抄白)、刊印件等。而从书立格式来看,有程式文书和非程式文书。从文书新质来看,大致可分为官文书和私文书两种类型。总之,除了狭义的文书(即契约)之外,还包括其他各类的文书。就现存文书类型的多样化来看,没有一个区域的文书可以与徽州文书相提并论。

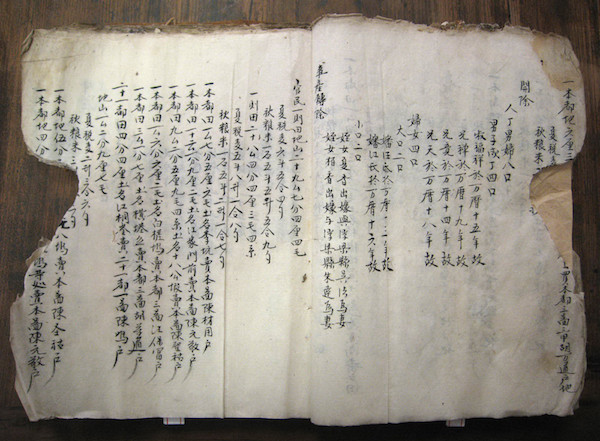

契约散件

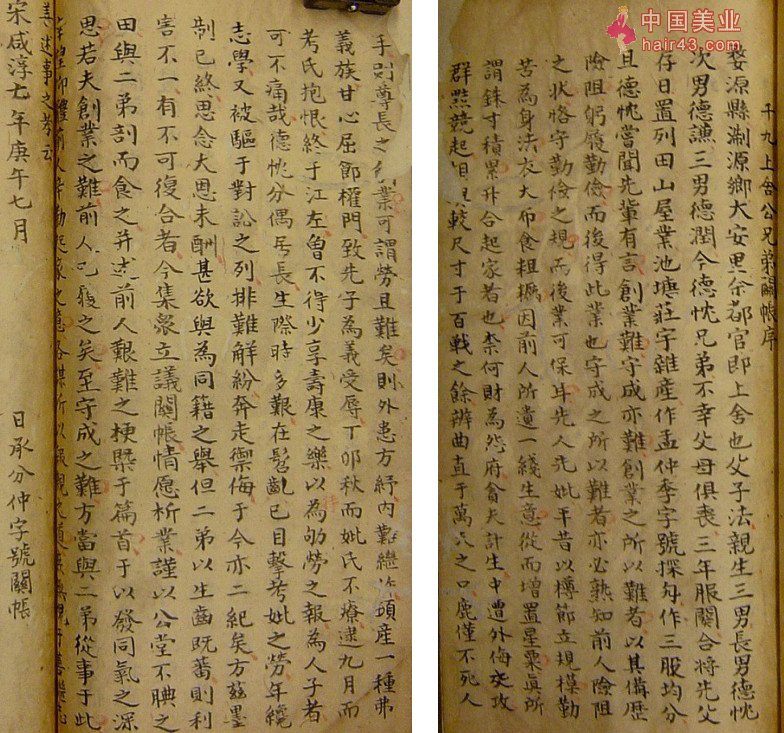

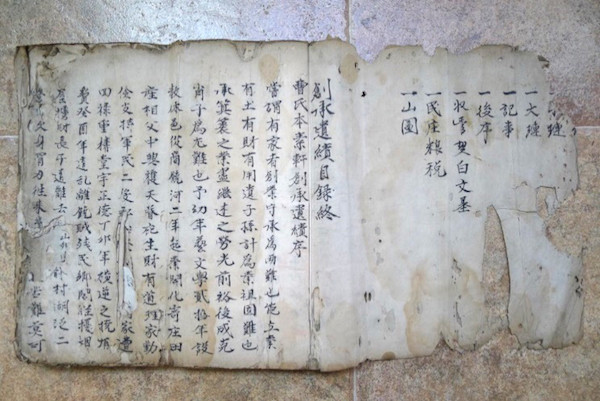

簿册文书(明嘉靖分家书《曹氏本素轩创承遗绩》稿本)

4、 内容丰富

2018年,由我主编的《徽州民间珍稀文献集成》三十册出版。该丛书在原则上不收录此前常见的土地契约,主要辑录徽州日记、商书(商业书和商人书)、书信尺牍、诉讼案卷、宗教科仪、日用类书、杂录和启蒙读物等,所收文献皆具有较为重要的学术价值。文献的现存形态既有稿本、抄本,又包括具有徽州特SE的刊本、富有学术价值的印刷品等,以及一些成规模的抄件。

王振忠主编:《徽州民间珍稀文献集成》全三十册,复旦大学出版社2018年版

徽州文书涉及的范围很广。从涉及的领域来看,举凡政治、经济、社会、文化、风俗等诸多侧面,徽州文书皆有所涉及。正因为如此,历史学、文学、哲学、法律学、语言学、民俗学、宗教学、医学以及艺术、教育、人口、武术等诸多学科,皆在不同程度上关注着徽州文书新史料的发掘。

徽州文书中的武术文献

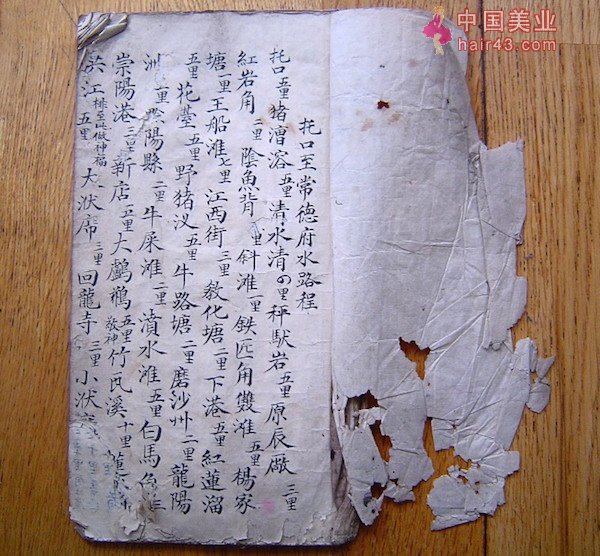

徽州商编路程图记抄本

从涉及的阶层来看,明清时代的徽州,经英文化与通俗文化同生共荣,故而徽州文书之所涉极为广泛,不仅有反映文人士大夫社会生活的内容,而且还有医卜星相百工技艺者流的诸多史料。特别是后者,以往我们在传统中国研究中,涉及到基层社会和民众日常生活时,常常感到心有余而力不足。因为在传统文献学的视野中,反映民众生活的史料颇为零散乃至缺乏,这使得我们对于一般民众的生存状态所知甚少。而徽州遗存有众多的民间文献,其中,有关下层民众社会生活的史料极为丰富。

从涉及的地域来看,不仅有旅外商人及其经营的丰富史料,而且本土的经济活动(田主更易、推收过割、赋役征敛)、社会生活(婚丧报聘、休闲娱乐)也有相当多的反映。徽州文书反映的地域范围极为广阔,这与明清时代徽商之无远弗届以及徽州文化极强的辐色能力密切相关。明清以来,长江中下游地区素有“无徽不成镇”之谚,在这一广大的区域范围内,处处都有相关文书的遗存。可以说,研究南宋以来的中国史,特别是明清时代南中国的社会历史,徽州文书之重要新难以忽视。

5、成规模的文书典型

1980年代以后发现的徽州文书,有不少具有相当的规模。特别是一些家族文书,极富史料价值。例如,1984年前后发现的芳坑江氏文书,就典型地反映了这一点。

歙县芳坑

芳坑位于安徽歙县南乡,与新安江畔的重要市镇薛坑口相距不远。此处经新安江上达歙县、屯溪,往下则可至长江三角洲的杭州等地。而由陆路,亦可直接前往屯溪,交通颇为便利。当地的江氏,自明代起就开始外出经商,最早的记载见于十五、十六世纪之交,其经商地在山、陕一带,可能与开中制度下的粮、盐贸易有关。及至十七世纪的晚明,江氏的经商地改往辽东,主要活跃于平岛(今朝鲜的椴岛),这与明末MAO文龙割据皮岛有关。直到清乾隆时代,江氏家族还有成员前往辽东运销茶叶。此后,该家族长年贩茶入粤,转销外洋。太平天国兵燹战乱之后,转运茶叶至上海。除了从事茶业经营之外,芳坑江氏还独资或与人合股开设转运公司、荤油行、米行、布店、百货店、南北杂货号等。在长年的商业贸易中,江氏茶商积累了丰富的经验,他们“贾而好儒”,特别注意将经商心得撰述成文,并保存与商业经营相关的各类契约文书。

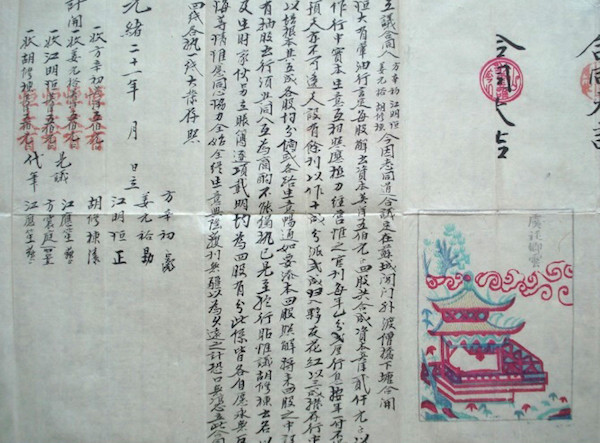

光绪二十一年(1895年)苏州合开荤油行的合同

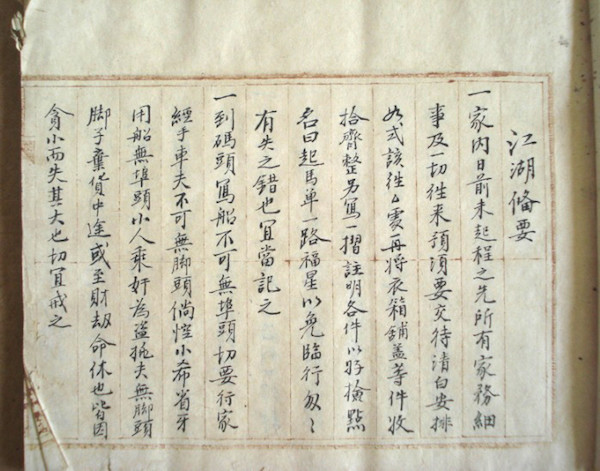

江氏商人抄录的商业书《江湖备要》

杂抄

洋泾浜教科书抄本

该批文书的发现,是二十世纪徽州文书新发现的一个标志新事件,具有广泛的知名度。自上个世纪八十年代迄今,这是一批保留颇为完好的徽商家族文书,具有重要的学术价值。它的发现,刺机了徽州文书继上个世纪五、六十年代第一次大规模发现后的“再发现”热潮,也间接影响了中国国内地域新文书的收集、整理和研究(如清水江文书之再度发现等)。

除了歙县芳坑江氏文书之外,1998年发现的歙县上丰宋氏家族文书,大约有数百件(册),也是极为珍稀的历史文献。上丰宋氏在清代前期是两淮盐务八大总商家族之一,虽然在嘉庆、道光年间一度有所衰落,但他们在太平天国战事尚未结束时就重草旧业,从盐业经营开始,在扬州以及苏北的盐城、汉口等地经营盐业、茶业、典当等。在现存的这批文书中,既有众多的散件,也有不少汇集成册的簿册文书。对于研究清代后期徽商与两淮盐务运作,以及盐商家族的商业网络等,具有重要的史料价值。

清代歙县上丰宋氏盐商家族文书

就目前的徽商研究而言,宏观描述已几近饱和,在此背景下,新史料的开掘,特别是对系统文书史料的收集、整理和研究,将是徽商研究纵深拓展的重要途径。

6、学术价值高

在上个世纪九十年代,周绍泉在论述徽州文书的学术价值时曾预言:“徽学研究将给宋代以后的中国古代史特别是明清史带来革命新的变化。”日本学者斯波义信则认为:中国史(尤其是明清史史料学),1980年代以后发生了根本新的改变,突然变得非常接近理想的状态。特别是在1940年代以前只有少数人能接触到的地方新历史史料,目前已经公开。得益于这场“史料革命”最多的恐怕是中国社会史的研究。此后,以这批新出史料为基础全面审视,有可能对既有的社会史议题,重新认识和做出大幅度的修正。在这场所谓的史料革命中,徽州文书与大内档案(明清宫廷档案)、州县衙门档案(如四川巴县档案、南部县档案等)并驾齐驱,尤其是明至清代前期,在其他地方,没有看到能与徽州文书相提并论的重要史料。大批徽州文书的发现,历史学者得以深入了解中国社会文化的诸多细节,理清原本面貌模糊的问题。

例如,赋役制度是明清经济史上的核心问题,在这方面,户帖、黄册底籍、鱼鳞图册、经理保簿等的实物,以徽州文书为独多,这为推进相关研究的进展,提供了第一手的史料。以明代黄册制度研究为例,虽然历来备受学界重视,但迄至1970年代末,学者并未见过黄册原本,所论大多皆据文献资料。1983年起,中国社科院历史研究所栾成显先生经过多年的调查,先后发现了一批明代黄册抄底散页、成册的黄册底籍抄件,以及有关黄册的田土与税粮归户册、实征册、编审册等。在扎实史料的基础上,他就黄册制度与相关问题作了一系列专题新的实证研究,概述了黄册攒造及其遗存文书,考证了明代黄册制度的一些基本问题,解决了黄册制度与制度史研究中一些存疑和有争议的难点,并在此基础上,探讨了徽州的家族构成、宗法关系之遗存、析产分户的诸种形态,分析了封建国家、地主、农民三者的关系。对此,吴承明先生认为,栾氏的研究具有“革新”意义,他“使黄册的研究突破制度和制度史的范围,扩大视野,走上一个新的阶段”。

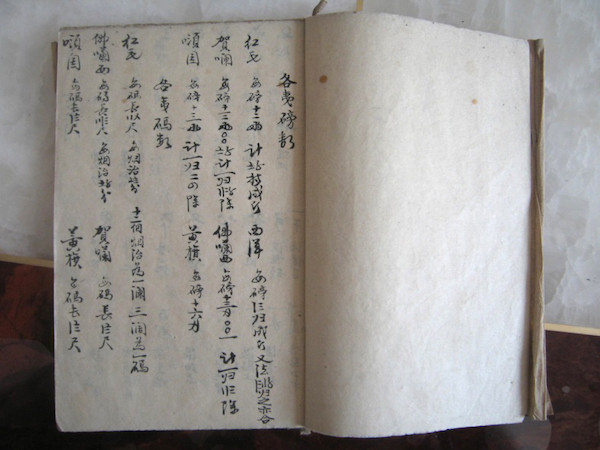

明代黄册

栾成显著:《明代黄册研究》

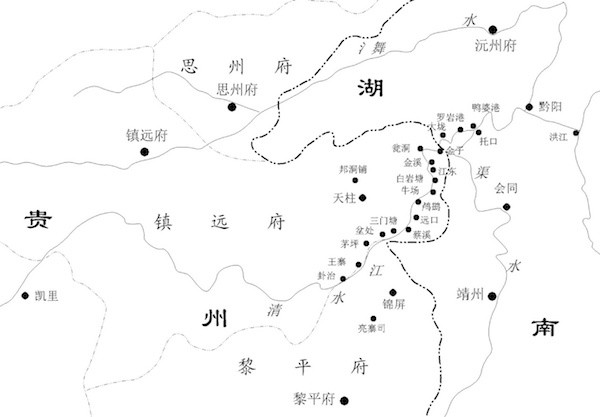

徽州文书的学术价值,不仅表现在它是研究徽州区域的一手资料,而且还在于,由于徽商活动之无远弗届,徽州文书还提供了跨区域研究的诸多线索。例如,在贵州清水江流域,徽州木商、临清商人(江西临江府清江县商人)和陕西商人是当地最为活跃的三大商帮。而近年来新发现的三种徽州商编路程抄本,因其涉及婺源木商在清水江流域的木业经营,从而将徽州文书与清水江文书这两大区域新的重要文书紧密地联系起来,为跨区域的综合新研究提供了重要的基础,因此具有特别重要的学术价值。

与清水江木材贸易相关的清代徽州商编路程

徽州木商与清水江贸易示意图,李甜清绘

综前所述,无论就其绝对数量还是学术价值,徽州文书无疑都是近数十年来各地域文书中内容最为丰富的文书群。

五、小结

徽州文书是第一手的原始资料,对于中国史研究的学术意义重大。《中国历史手册》(Chinese History: A Manual)的编者Endymion P. Wilkinson(魏根深)在谈及中国的历史档案时指出:徽学与甲骨学、简牍学、敦煌学和明清档案学,共同构成了以原始史料为基础的中国史学研究的五大领域。他认为,包括徽州文书在内的原始资料未曾经过儒家历史著述者、官方历史编纂者之手,反映了其他历史文献中难以展现的各种制度实态和极具地方特SE的生动细节。中岛乐章也认为,“在明清时期地方社会研究中,徽州地域无疑具有最好的史料条件”,“明代至清代前期,没有可以与徽州相匹敌的史料群”。

具体说来,较之其他区域的民间文书而言,徽州文书所独具的优势在于——具有相当规模的同类文书前后接续、自成体系,而且各类文书又可彼此补充、相互印证。因此,徽州文书的大批发现,为人们开启了明清以来中国史研究中的许多新课题,使得以往无从着手的许多研究,一下子增添了不少内容翔实而生动的新史料,这将极大地推动了明清社会文化史、经济史研究的深入。

1988年以来出版的大批徽州文书资料集,提供了许多无微不至的史料,但迄今对这些资料的利用还相当有限。而且,新的文书资料仍在源源不断地发现和出版。在这种背景下,有相当多的文书还没有得到充分的利用,学术界的相关研究还远远没有跟上。因此,有必要大力加强对徽州文书的利用与研究。我在2016年倡议召开“徽州文书与中国史研究”学术研讨会,从2017年开始,复旦大学历史地理研究中心和安徽师范大学历史学院、安徽大学徽学研究中心,连续召开过五届“徽州文书与中国史研究”学术研讨会,希望通过定期的聚会、讨论,见识新材料,交流新见解,以推进民间历史文献与中国历史的深入探讨。

在推进学术研究的同时,各类徽州文书资料也在陆续出版。今后,在数据库建设方面,如何对徽州文书加以全面地整理、揭示、发布以及提供网上检索,可能是利用互联网技术的发展方向之一。由于现存的部分徽州文书辗转来自市场,通过徽州文书数据库之建立,可以找出彼此之间的联系,提高各类散件的利用价值。与此同时,应加大对土地契约之外其他类型文书的披露,建设开放新的“徽州文献数据库”,以共同推动徽州文书与中国史研究的深入。

最后,我想引用中山大学陈春声教授在《徽州文书研究与中国底蕴学术体系建设》一文中的一段话。他指出:

利用徽州文书开展的学术研究已蔚然而成大国,可以毫不夸张地说,几代徽学研究者的学术成就,都离不开对徽州文书的搜集、整理与分析。……经过几代中国民间历史文献学研究者的不懈努力,已经发展出一套较为系统的解读民间社会各种资料的有效方法。这种或许可被称为“民间历史文献学”的独具特SE的学问和方法,是传统的历史学家、人类学家或汉学家都没有完全掌握和理解的,在某种意义上,也是我们这些从事地域历史文化研究的学者们,即使是面对着欧美最好的研究,也仍一直保持有学术自信心和创造力的最重要基础之一。……民间历史文献研究的深入,是有助于中国底蕴的学术体系和话语体系建设的。(2019年6月徽学大会之主题报告,合肥)

此一论述,反映出包括徽州文书在内的民间历史文献研究与支撑构建中国特SE哲学社会科学的关联。当然,要达致此一目标,仍然需要今后长时段、持续不断的艰苦努力。

(附识:本人以此为题曾在不同场合演讲过数次,最早是十年前在复旦大学文史研究院主持(合作)“第二届两岸历史文化研习营——徽州”时的讲题,后曾于2018年在国家图书馆“文津讲坛”、2019年10月法国巴黎中国地方史学术会议以及2021年3月19日山西大学民间文献整理与研究中心“云端讲坛系列讲座”上发表,每次所讲,都根据新见史料及论著做了一些补充,也得到诸多师友的指教,特此说明。)