站在此地,我的心似乎松懈了诸多,又好像又被什么压的喘不过起来,于是我只好脱逃这个地方。

晚上,我梦见了一一己,他一贯在对我笑,在大马路上,在山间小路,在繁花的城市,在落寞的村庄。在晨光,在白昼,在黄昏,在夜晚,地点始终在变,只有他脸上的笑容,依然似乎是瞬息的恒久。

第二天醒来,我对那个梦曾经声色含混,但直觉告知我,那一己,那个冲着我笑的人,是阿哲。

下午,我又来临了理发店,不曾别的缘故,只是想见到他,很快很快地见到他。

“你怎么又来了?”他安宁地说道,但眼中却有了异常地光线。

“怎么,你不迎接,我只是认为头发剪地不太中意罢了,再来修修。”我笑了笑,只别一日如隔三秋。

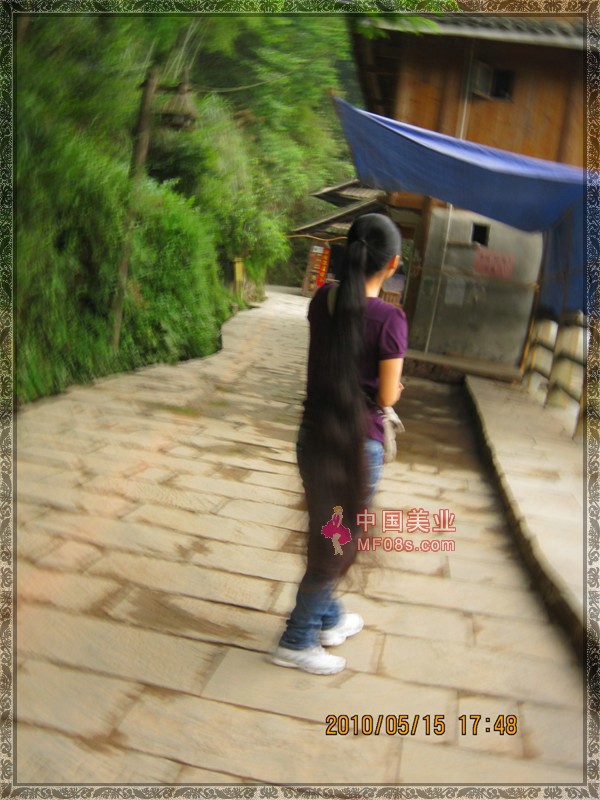

“谢谢你。”我对他笑了笑,便转过身去,要走出门,我并不在乎头发剪得好不标致,任它们披散在身后。

“对了,我还不知晓你叫什么名字呢?”他在身后叫住我,我欣幸地笑笑,没想到,他竟然还想到问我的名字。

“楚子风。”我转身回复道,这时的人并不多。

“嗯,我叫……”